От редакции: 21 февраля — годовщина смерти Сергея Сергеевича Аверинцева. Публикуем отклик на первый том его нового фундаментального собрания сочинений.

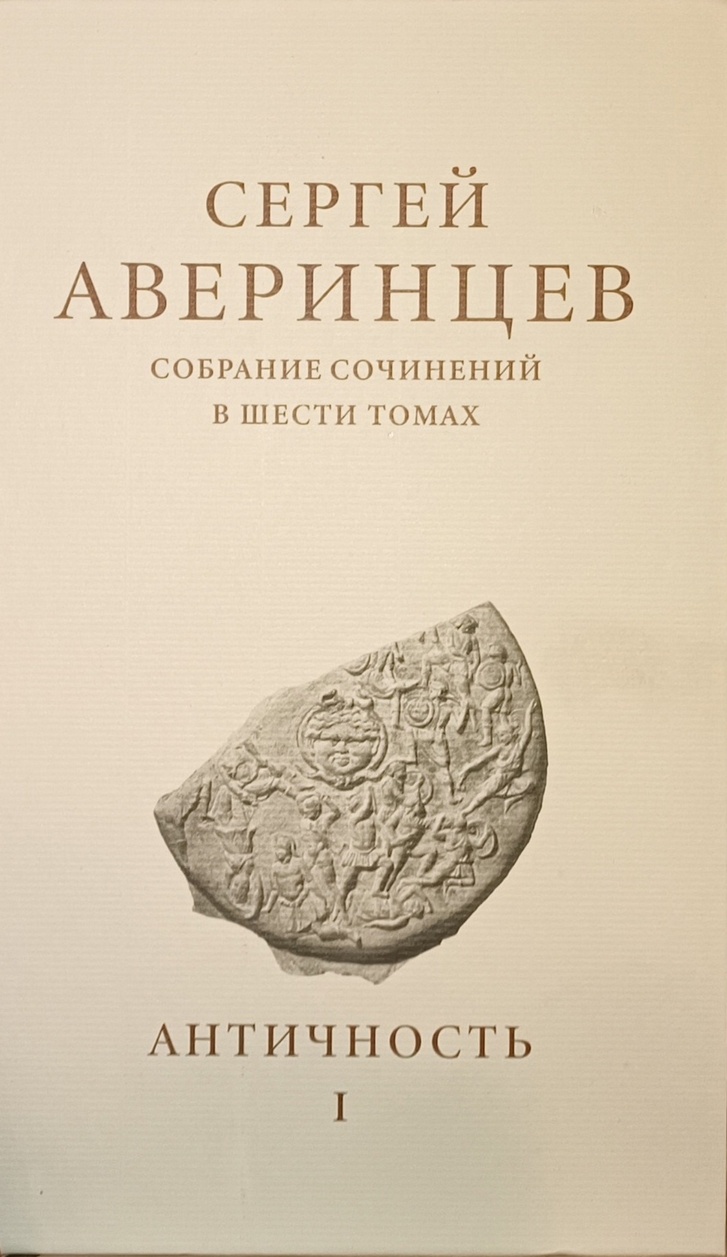

Сама идея собрания сочинений одного из лучших отечественных гуманитариев второй половины ХХ века великолепна. Труды Сергея Сергеевича Аверинцева (1937–2004) были разбросаны по разным изданиям, особенно в перестройку, когда возникали новые издания, от пухлых альманахов до тонких бюллетеней какого-то фонда. Сам Аверинцев жаловался в одном из интервью, что в Москве жил «под пятой собственного телефона», но и в поздний, венски-римский период, он тоже многое публиковал в малотиражных изданиях, случайных сборниках и неиндексируемых журналах. Да и когда он печатался в доступных сборниках советского времени, их доступность была внутри советского книжного производства, советского планового хозяйства, и потому как сам формат таких научных сборников или монографий, влияние способа производства на звучание голоса, требует дополнительного разбора.

Цитируемость Аверинцева может быть, меньшая чем у Бахтина, Лотмана и Тынянова, но на уровне других великих гуманитариев, от Эйхенбаума до Лихачева. Но собрание сочинений необходимо, чтобы открыть в этом филологе настоящего философа.

В составе собрания сочинений — опубликованные произведения. Лекции Аверинцева не все были опубликованы, даже поздние: Венский университет не лидер мирового книгоиздания. Но их отсутствие компенсируется отчасти присутствием некоторых статей. Малоизвестная работа о пайдейе «Идеи эстетического воспитания. Античность» поражает главной мыслью: в античности были созданы не просто образцы поведения, красоты и гармонии, но расходящиеся образцы. Кризис жреческой культуры и создал культуру пайдейи, в которой полководец ведет себя иначе, чем писатель, даже если они соединяются в одном лице, как в случае Софокла. Такое расхождение образцов требует особых усилий гармонизирующего воспитания, согласования не просто политических и экономических, но дискурсивных интересов. А для этого согласования и понадобились творческие люди, интеллектуалы, философы, которые обладают достаточным досугом и почти религиозным экстазом умного вдохновения для этих согласований.

«Плутарх и античная биография» — революционная работа Аверинцева, за которую он получил в 1968 году Премию Ленинского Комсомола. Это его исследование посвящено тому, что трудно написать автобиографию или даже биографию, прямо как в анекдоте, который любил рассказывать Иосиф Бродский о речи коллеги на похоронах филолога-англиста: «Всю жизнь она посвятила изучению английских неправильных глаголов. Английские неправильные глаголы можно разделить на следующие три основные категории…». Аверинцев показал, что до Плутарха биография была только такой. Это была легитимация поэта или героя, который избранник богов; и связность ее была связностью легитимирующего документа, а не жизненной драмы. Плутарх ввел в биографический жанр соревнование, обновление, молодость, а значит — драму, трагедию, комедию.

А. Ф. Лосев упрекал Аверинцева в недооценке того, что Плутарх пишет под оккупацией и соревнование греков и римлян может быть данью подцензурным условиям. Но Аверинцев отчасти отвечает на это включенным в этот том переводом трактата Плутарха. «Хорошо ли сказано „живи незаметно“», где Плутарх говорит, что незаметные гедонисты Эпикура не могли бы стать его героями, потому что лучше ошибаться публично, чем правильно действовать скрыто — незаметно живут, говорит Плутарх, только гробокопатели.

«Риторика и истоки европейской литературной традиции» — вошедший в том свод статей в основном 1980-х годов. Основная идея всех этих статей — легкость дискредитации классического рационализма. Вспоминается дискредитация интеллектуалов правыми популистами, о которой писал Ролан Барт в «Мифологиях», рассматривая стратегии Пьера Пужада, упрекавшего интеллектуалов, что те вялые, неспортивные и далеки от народа. Пужад, конечно, грубо обошелся бы и с Аверинцевым.

Но Аверинцев называет такую дискредитацию, что слова софист, интеллектуал и и интеллигент стали ругательством, «семантическая Немезида»: ни одна хорошо устроенная биография тут уже не поможет. При этом презираемый рационализм создал, например, апофатическую риторику Средневековья, когда всё странное описывается как невыразимое — в любви к апофатическому (отрицательному, говорящему о самом высоком через отрицания) богословию Аверинцев продолжал Флоренского, но при этом не принимал ничего как раз и навсегда данное в культуре, Немезиду всё же стоит бояться.

Статья «Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда» посвящена технике софистических каламбуров у Платона, остроумных словосочетаний, вполне в духе Деррида, в духе город-дорог-дорога-друг в том числе в самых серьезных аргументах. У Платона Аверинцев увидел зазор между балаганом пословицы и научной формулой, которая должна быть красива, но в другом смысле — отрешенного созерцания. В этот зазор прорывается живой голос, но сразу становится задумчивым, даже грустящим. Философия появляется там, где эта грусть ставит себя в ряд блестящих слов.

Это ответ Аверинцева, конечно, на экзистенциализм, модное увлечение его молодых лет: он призывал не поддерживать словами грусть, но напротив, грустью измерить какие-то важнейшие слова. Предисловие Ольги Седаковой как раз про это, про противостояние Аверинцева атаке слов, официальных или неофициальных, но определенное открытие себя, который, пережив чужого обращения, может обратиться к другому. На место атаки слов Аверинцев ставил мастерскую доводку какого-то одного, продуманного слова.

Продолжатели Аверинцева есть в стране и в наши дни, например, философ этики и культуры Виктория Файбышенко или сиролог Максим Калинин. Философами он почти не востребован, пока они предпочитают нормативные постановки вопросов мировому горизонту восприятия своих открытий. Всякий наш философ, не ссылающийся на Аверинцева, говорит сильно, выверенно, убежденно, но не вступает в мировую дискуссию.

На входе в это собрание сочинений научная честь, на выходе — научная святость. Но об этом скажем после выхода следующих томов.

Александр Марков, профессор РГГУ

Оксана Штайн, доцент УрФУ

(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)

(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)