В самом начале XX века на территории Китая были найдены две уникальные библиотеки, много веков пролежавшие в забвении среди песков Центральной Азии и донесшие до нас подлинные тексты многих народов этого региона, чьи судьбы не раз менялись самым кардинальным образом. Некоторые из этих народов и вовсе словно бы растворились во времени. Сначала в 1900 году в замурованной пещере неподалеку от города Дуньхуана (современная провинция Ганьсу) были обнаружены тексты второй половины I тысячелетия н. э. на китайском, тибетском, древнеуйгурском и других языках. Новости об удивительной находке побудили европейцев снарядить экспедиции в этот некогда цветущий древний оазис на Шелковом пути. Драгоценные рукописи и многочисленные произведения религиозного искусства в большом количестве были привезены в Лондон и Париж, потом также в Санкт-Петербург, в Японию, часть осталась в Китае; отдельные предметы находятся ныне и в других странах мира. Затем, в 1907 году, бурятский путешественник Цокто Бадмажапов обнаружил в пустыне Внутренней Монголии «мертвый» город Хара-Хото, о чем сообщил своему доброму знакомому Петру Козлову. Тот в 1908–1909 годах совершил экспедицию, в ходе которой в Хара-Хото были обнаружены многочисленные рукописи и старопечатные книги на разных языках, а также памятники искусства времен тангутского государства, уничтоженного монголами в первой половине XIII века. Часть текстов, которые не забрал в Санкт-Петербург Козлов, были вывезены Аурелем Стейном в Британию.

В то время Цинская империя, еще правившая Китаем, слабо контролировала удаленные от метрополии территории и не могла помешать иностранцам скупать или просто раскапывать и вывозить древности. В работах современных китайских исследователей время от времени можно встретить не только горькие слова, но и прямые обвинения в воровстве. Отчасти напряжение снимается за счет обеспечения всех интересующихся доступом к этим удивительным памятникам: значительная часть рукописей опубликована в том или ином виде, а артефакты выставлены в музеях, в том числе в Государственном Эрмитаже, где несколько лет назад были открыты обширные постоянные тематические экспозиции, а цифровые копии многих экспонатов размещены на сайте музея.

Что касается российской части рукописей из Дуньхуана и Хара-Хото, почти все они оказались собраны в Азиатском музее еще Императорской Академии наук и вместе с ним в 1930 году вошли в собрание ленинградского Института востоковедения АН СССР. В середине XX века институт был переведен в Москву, но в Ленинграде осталось его отделение с основной частью коллекций. С 2007 года оно известно под новым именем — Института восточных рукописей РАН. Им на несменяемой до сих пор основе управляет докт. ист. наук Ирина Фёдоровна Попова, с 2019 года — член-корреспондент РАН.

Так получилось, что моя научная карьера двадцать лет была связана с этим учреждением, и я видел почти все этапы развития института в новом веке, включая этапы развития самой И. Ф. Поповой как его директора. Вначале казалось, что мы стоим на пороге нового, прогрессивного этапа в истории развития института, превращения его в лидера «цифрового» востоковедения, флагмана гуманитарной отрасли российской науки. В середине 2000-х годов усилиями выдающегося исламоведа Станислава Михайловича Прозорова и его ученика Максима Геннадьевича Романова при организационной поддержке тогда еще молодого директора Поповой был создан сайт института, который во многом задал тренд на открытость академических институций обществу, размещение научных материалов в свободном доступе. Планировалось, что на сайте будут выставлены и копии самих рукописей, составляющие главное богатство института, который хранит его, но не владеет им. (Стоит напомнить, что все академические коллекции принадлежат российскому государству, а следовательно, в конечном счете — российскому обществу.)

К великому сожалению, ничего подобного не произошло. Смешно сказать — размещение даже полных копий изданных каталогов рукописей мне удалось продавить только в середине 2010-х годов. Ни разу не было произведено простой технической модернизации сайта, и в настоящее время он устарел настолько, что поисковые системы с трудом выдают ссылки на его ресурсы. Мне больно это писать, поскольку я много лет был администратором сайта ИВР РАН и не раз просил руководство выделить средства на его модернизацию, но без толку. При этом к 200-летию основания Азиатского музея мы с коллегой Аллой Сизовой разместили1 цифровые копии практически всей периодики, связанной с нынешним ИВР РАН на всех этапах его истории начиная с XIX века. Эти материалы остаются в свободном доступе на сайте. Сделали мы это на волонтерских началах. Развитие сайта в программу подготовки к юбилею не входило, и технологического прорыва, который мог бы стать красивым подношением памяти великих ученых и собирателей прошлого, а также и просто исполнением прямого долга руководства института перед российской и мировой наукой, не произошло.

Как часто бывает с несменяемыми руководителями бюджетных организаций, в какой-то момент они начинают принимать спорные кадровые решения. Одно такое решение, принятое в ИВР РАН в самом конце 2021 года, напрямую касается темы древних рукописей из оазисов Центральной Азии. На пост руководителя лаборатории Сериндика, которая была создана специально для изучения этих материалов (исключая дуньхуанские), был назначен Кирилл Михайлович Богданов, что вызвало внутренний скандал и увольнение двух талантливых молодых сотрудниц института — Ольги Лундышевой и Анны Туранской.

Названный коллега всячески препятствовал им в осуществлении их прямой научной задачи — издания (совместно с ведущими экспертами из Японии и Германии) каталога древнеуйгурских рукописей. К счастью, первый том каталога удалось издать, однако назначение г-на Богданова руководителем лаборатории (созданной, между прочим, по инициативе Ольги Лундышевой), по сути, ставило крест на дальнейшей работе. Поразительно, но в начале текущего года в журнале ИВР РАН Written Monuments of Orient вышла статья-отчет2 о первых пяти годах работы лаборатории, в которой автор статьи, Сафарали Шомахмадов, умудрился ни разу не назвать этих коллег (прямо как в сталинские времена). При этом изданный каталог числится среди достижений, но и тут при упоминании книги не названы ее авторы.

Сам К. М. Богданов, по образованию кхмеровед, в 1990-е годы ушедший из науки, был приведен в институт И. Ф. Поповой в середине 2000-х и через несколько лет стал хранителем… тангутского фонда ИВР РАН, одного из главнейших сокровищ рукописного собрания. Читателю-невостоковеду на всякий случай сообщу, что живой кхмерский язык, на котором говорят преимущественно в Камбодже, и «мертвый» тангутский язык, на котором говорили много веков назад на северо-западе нынешнего Китая, имеют между собой чрезвычайно мало общего. К. М. Богданов пытался учить тангутский после своего возвращения в востоковедение, но мы не знаем, насколько он преуспел в этой области: заявленной в начале 2010-х годов кандидатской диссертации он так и не написал. Удивительно, что И. Ф. Поповой не кажется решение назначить его на такой важный пост непрофессиональным и противным памяти выдающихся предшественников, начиная с великого Николая Александровича Невского.

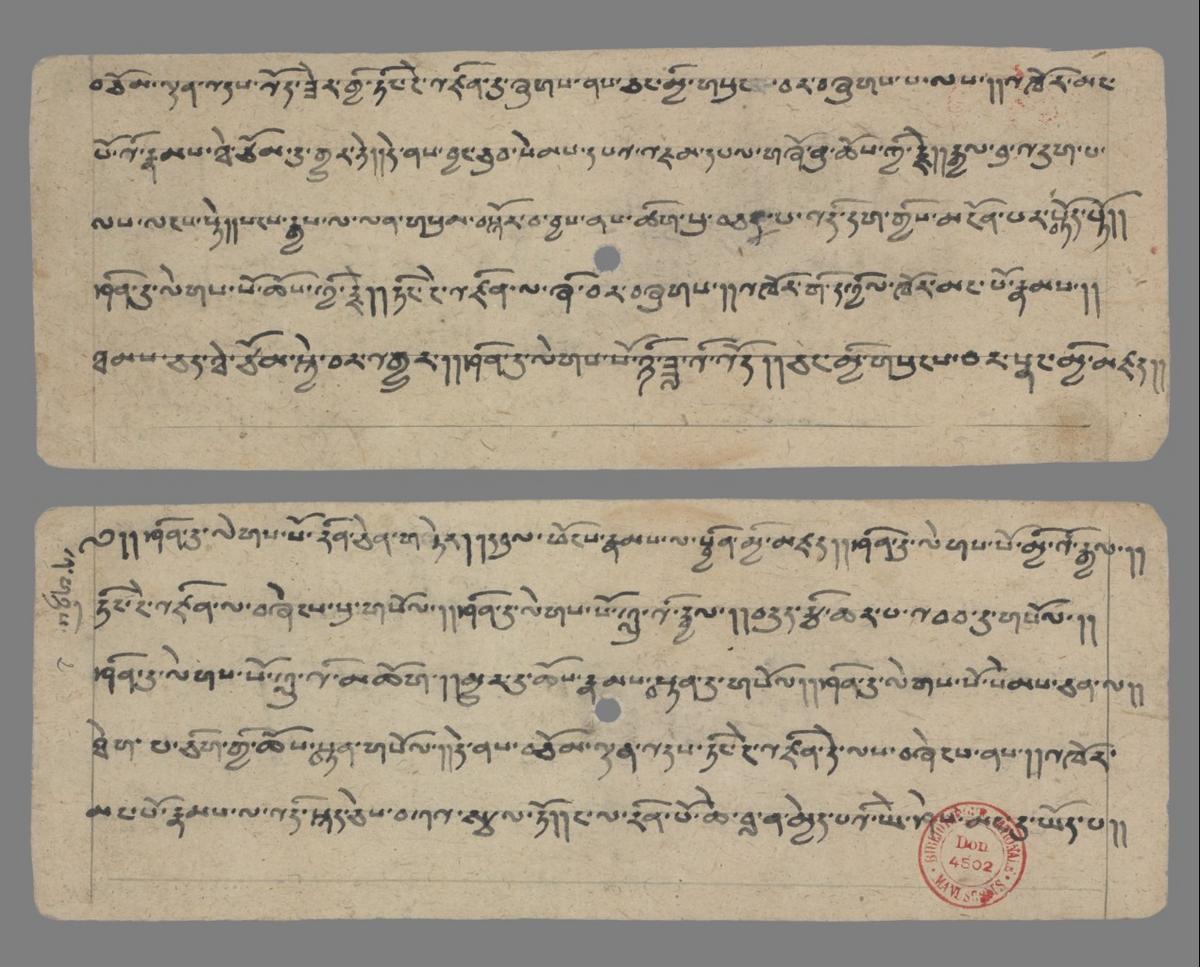

В каком-то смысле научному нахальству г-на Богданова можно даже позавидовать. Еще в 2010 году он выпустил, не посоветовавшись ни с кем из тибетологов, совершенно невежественную обзорную статью3 про тибетские рукописи из Хара-Хото (удивительно, как эта статья была принята в печать). Практически вся статья выглядит как анекдот с точки зрения исследователя тибетских рукописей. Достаточно упомянуть мнение К. М. Богданова об особой форме знака «шад» как о критерии определения древности текстов (с. 264), причем ссылается он на выдающегося тибетолога Андрея Ивановича Вострикова (1902–1937), который не виноват в том, что непрофессиональный читатель извратил его мысль. Знак «шад», о котором писал Востриков, используется в так называемых текстах из кладов (терма) и сам по себе не позволяет определить древность рукописи, в отличие, например, от старой тибетской орфографии, о чем горе-автору, конечно, было неизвестно.

Надо, впрочем, отдать ему должное: свою склонность к дилетантству он и не скрывает. В выпущенной недавно статье4 про одну сложную тантрическую рукопись из тангутского фонда он пишет прямо: «Имея самые общие представления о предмете исследования, я даже не буду пытаться анализировать эти отличия (в описании йогической практики. — А.З.) — впрочем, как и само содержание в контексте данной тантрической школы, оставляя эту работу специалистам, если текст действительно покажется им интересным». Не прав будет тот читатель, который решит, что это ложная скромность. Прав будет тот, кто уже по этой цитате представит, чего стоит такой перевод с тангутского и комментарии к нему. Интересно было бы, например, узнать, что скрывается за строкой: «[Исполнение] данной практики [указывает на то, что] прошлого рождения не было» (с. 9). Возможно, я ошибаюсь, но выглядит это как аналог афоризма «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» со стороны автора, никогда не изучавшего ни буддизм, ни буддийскую тантру. Остается надеяться, что он сам не станет исполнять написанное им в переводе, поскольку «когда выдержишь вход нисходящего вихря в центр живота и когда вихрь восходящий догонит вихрь нисходящий» (с. 10), легко можно запутаться в вихрях и оказаться не там, где хотелось.

Стоит также отметить, что профессиональная публикация рукописи обычно сопровождается изданием транслитерации, которая показывает степень прочтения текста автором и позволяет с ним работать коллегам, которые, например, не знают тангутской иероглифики. В данном случае мы имеем только не очень четкое факсимильное издание рукописи, которое даже специалистам может быть непросто прочитать в таком формате.

Наблюдая это продолжающееся «пиршество» науки уже из-за границы, я думал, что меня больше ничем не удивить. Снимаю шляпу перед членкором РАН Поповой — ей удалось это сделать.

Здесь мне придется, заранее извинившись за нескромность, рассказать немного о себе. В течение довольно длительного срока я выполнял функции хранителя тибетского фонда ИВР РАН, одного из крупнейших мировых собраний старых тибетских книг. Не вдаваясь в детали, сообщу, что среди моих проектов были работы, связанные с дуньхуанскими и хара-хотскими рукописями на тибетском языке. В частности, мы с коллегами Аллой Сизовой и Анной Туранской подготовили каталог хара-хотской коллекции в рамках проекта, поддержанного грантом РФФИ (2018–2020). В нем прямо и недвусмысленно говорилось об оцифровке и публикации этих текстов. Администрация ИВР РАН никогда не возражала против проекта и получала деньги из средств гранта за ведение проекта.

С момента окончания проекта мы продолжали готовить работу к изданию на английском и русском языках и надеемся осуществить эту задачу в скором времени. Как часть этой подготовительной работы я недавно выпустил в Германии статью5 про несколько текстов, посвященных важной тантрической богине Ваджраварахи. В публикацию вошли пригодные к изданию фотокопии, впервые сделавшие эти рукописи полностью доступными всей мировой науке. И. Ф. Попова, узнав о статье, направила издателю протест, где заявила, что ИВР РАН не давал разрешения на публикацию фотографий и потребовала — нет, не снятия фотографий, не денежной компенсации, а… извинений. Требование это, разумеется, было вежливо отклонено.

Не добившись ничего за границей, г-жа Попова решила сосредоточиться на внутрироссийских рубежах. Бдительные сотрудники ИВР РАН донесли ей, что я собираюсь сделать доклад о пяти дуньхуанских рукописях на конференции переводчиков буддийских текстов (Москва, 13–14 ноября 2024 года). Я подал свою заявку, так как хотел поделиться с коллегами информацией о работе, которую намерен завершить в 2025 году. Рукописи эти были надежно атрибутированы мной самим как дуньхуанские в первой половине 2010-х годов. Более того, три из них принадлежали к первой порции текстов из Дуньхуана, поступивших в Санкт-Петербург в 1911 году от Николая Кроткова, российского консула в Урумчи. Я начинал заниматься этими рукописями в рамках плановой научной темы и получил цифровые копии, которыми обладаю. В силу занятости мне не удалось завершить проект, находясь в России, но эти тексты, безусловно, заслуживают издания, и я твердо намерен завершить начатое дело.

Не желая конфликта, я 20 сентября, т. е. задолго до конференции, направил в ИВР РАН официальную заявку на копирование рукописей — на имя И. Ф. Поповой, так что она не могла не знать о заявке. Отрицательный ответ на нее я получил только 20 ноября, т. е. уже по окончании конференции. При этом за несколько дней до ее начала г-жа Попова направила ноту протеста на имя директора Института востоковедения РАН как главы оргкомитета — на том основании, что ИВР РАН не давал мне разрешения на использование фотокопий рукописей. При этом моя заявка на копирование лежала, что называется, у нее на столе. Как бы то ни было, я предложил организаторам конференции во избежание вовлечения их в конфликт убрать из презентации фотоизображения рукописей, хранящихся в ИВР РАН. Более того, я сделал черновую видеозапись своего выступления, где использовал транслитерацию текстов (то есть набранную мной латинскую запись). К моему немалому удивлению, это предложение было отвергнуто, а мой доклад исключен из уже сверстанной и разосланной всем участникам программы.

Таким образом, пользуясь своим служебным положением, член-корреспондент РАН Попова не только пытается препятствовать моей научной работе и изданию важных для российской и мировой науки текстов, но и склоняет к этому (к прискорбию, успешно) коллег из других учреждений. Мне трудно охарактеризовать это иначе как попытку введения научной цензуры. Мое глубокое убеждение, что тем самым она предает цели науки, которой якобы служит.

Поистине удивительна судьба дуньхуанских и хара-хотских рукописей. Много веков пролежали они среди песков, забытые, казалось, навсегда. Но были открыты подвижниками науки и вывезены со своей родины в далекие города. Единственную легитимность сохранению такого положения вещей в наши дни придает полная публикация материалов и свободный доступ к ним всех ученых и интересующихся наукой людей. О каком копирайте, запрещающем некоммерческое использование мирового наследия, в данном случае вообще может идти речь? О каком «воровстве» фотокопий? Что бы сказали об этом Сергей Фёдорович Ольденбург, Пётр Кузьмич Козлов, Николай Николаевич Кротков, благодаря которым российские ученые имели уже более ста лет на изучение и публикацию бесценных материалов? Какое право имеет отдельный, пусть и влиятельный научный сотрудник держать под спудом то, что не ей написано, не ей привезено, не ей принадлежит?

Я искренне надеюсь, что цифровые фотокопии в хорошем разрешении всех бесценных материалов рано или поздно появятся на официальном сайте ИВР РАН. Увы, трудно поверить, что это может произойти под руководством ее нынешнего директора. Но читатель моей печальной заметки может быть уверен: по крайней мере упомянутые мной рукописи будут опубликованы, пусть и ценой скандала, которого я никогда не хотел и которого пытался избежать.

Александр Зорин, Иерусалимский университет

От редакции: «Троицкий вариант — Наука» готов опубликовать комментарии И.Ф.Поповой и других сотрудников ИВР РАН к данному тексту.

1 orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=91

2 Shomakhmadov S. Five Years of the Serindica Laboratory in the Institute of Oriental Manuscripts, RAS: Results and Prospects // Written Monuments of the Orient. Volume 9, No. 2(18), 2023. P. 122–127.

3 Богданов К. М. Тибетские книги из Хара-Хото (коллекция П. К. Козлова) // Письменные памятники Востока. 2(13), 2010. С. 263–271.

4 Богданов К. М. Тангутская рукопись с описанием практик «Шести учений». Перевод, предисловие и примечания // Письменные памятники Востока. Том 21, № 3 (58), осень 2024. С. 5–12.

5 Zorin A. Tibetan Texts from Kharakhoto on the Cult of Vajravārāhī / BuddhistRoad Paper 2.8, 2024. 140 pp.

(7 оценок, среднее: 4,29 из 5)

(7 оценок, среднее: 4,29 из 5)

Какая интересная история! Очень напоминает ситуацию, возникшую в связи с публикацией материалов экспедиций Ольденбурга и Клеменца в сборнике «Восточный Туркестан и Монголия» в 2018 году, а также фотоматериалов по истории Азиатского музея — Института востоковедения. Особенно доставило упоминание о бдительных сотрудниках ИВР РАН. Думаю, г-н Зорин меня поймёт.