2025 год объявлен ООН международным годом квантовой науки и технологий1. Летом исполнится сто лет со дня публикации статьи Гейзенберга в Zeitschrift für Physik, положившей начало революционным изменениям в современной физике. ТрВ-Наука уже начал отмечать юбилей загодя (см. предновогодний очерк Алексея Левина «Год великого перелома в физике и его предыстория»2) и открывает год тремя материалами, посвященными истории науки.

— Странный вопрос, — скажет читатель. — Нильс Бор и придумал, кто же еще? На это я отвечу так: авторство Бора вне сомнений, но есть гипотеза, что еще раньше эта же идея пришла в голову другому человеку — Альберту Эйнштейну, — хотя никаких работ на эту тему он не опубликовал и никаких его черновиков, где бы упоминалась модель атома, близкая модели Бора, не сохранилось. Эту гипотезу впервые высказал один из самых информированных биографов Эйнштейна, редактор первого тома собрания его документов Джон Стейчел (Stachel, 2002), и я покажу, на чем она основана.

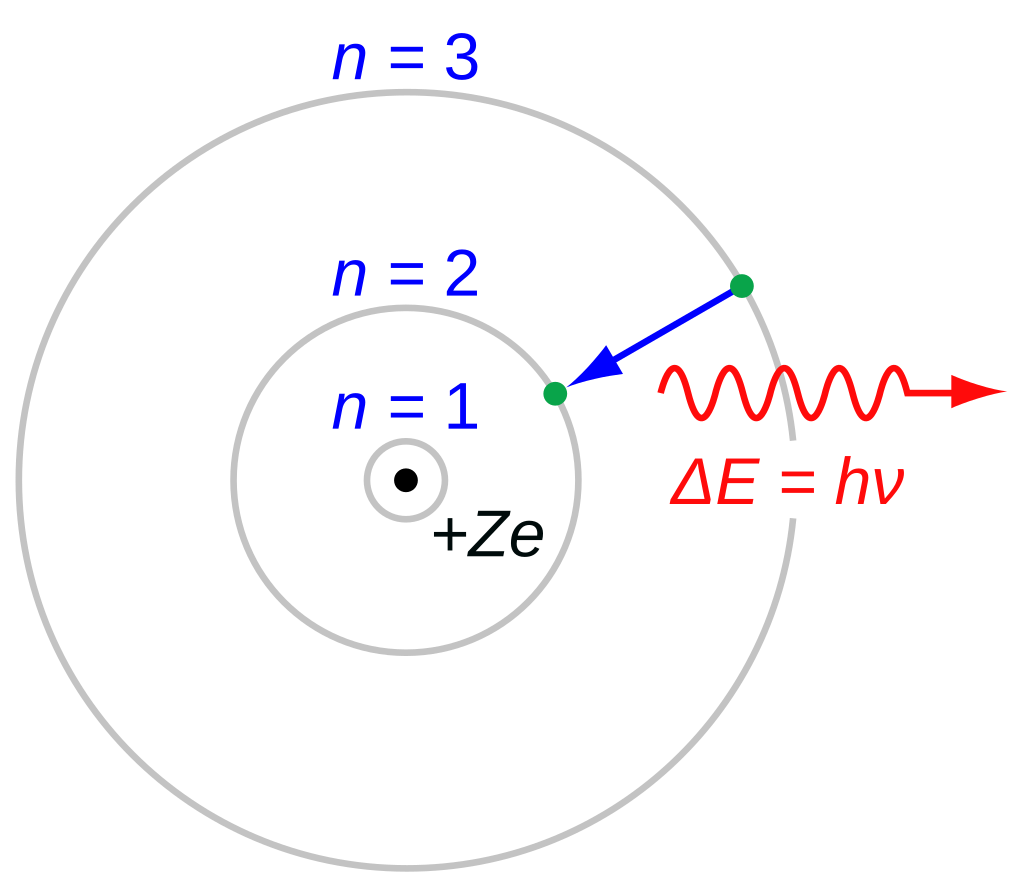

Как известно, Нильс Бор предложил знаменитую модель атома в большой статье, состоящей из трех частей. Статья называлась «О строении атомов и молекул», она появилась в 1913 году в журнале Philosophical Magazine (Bohr, 1913) 3. Первая часть, датированная 5 апреля 1913 года, увидела свет в июле, вторая и третья были опубликованы в сентябре и ноябре.

Эйнштейн услышал о работах Бора в конце сентября 1913 года на съезде естествоиспытателей в Вене, куда приехал Дьёрдь фон Хевеши, друг Бора. В перерыве между докладами Хевеши рассказал Эйнштейну не только суть гипотезы Бора, но и привел важное экспериментальное ее подтверждение: из модели Бора следовало, что серия линий в спектре солнечного света, называемых линиями Пикеринга — Фаулера, которую спектрографы приписывали водороду, на самом деле принадлежала ионизированному гелию, и недавние эксперименты одного из сотрудников Резерфорда это подтвердили. «Большие глаза Эйнштейна, — рассказывал Хевеши в письме Резерфорду, — стали еще больше и он сказал мне: „Тогда это одно из величайших открытий“» (Кумар, 2013, стр. 148).

В этом же письме Резерфорду Хевеши сообщает дополнительные подробности разговора с Эйнштейном: «Говоря с Эйнштейном на разные темы, мы перешли к теории Бора, он сказал мне, что у него были подобные идеи, но он не посмел их опубликовать. Если теория Бора окажется верной, она станет чрезвычайно важной… Я чувствовал себя счастливым, слушая это» (Eve, 1930, стр. 224–226).

Примерно то же сообщил Хевеши и самому Нильсу Бору в письме от 23 сентября 1913 года: «Тогда я спросил его о вашей теории. Он сказал мне, что это очень интересно, важно, если теория окажется правильной и т. д., и что у него были очень похожие идеи много лет назад, но не хватило смелости их развить. Я ему сказал, что теория подтверждена теперь тем, что спектры Пикеринга — Фаулера принадлежат гелию. Когда он услышал это, то был крайне удивлен и сказал мне: „Как, частота света не зависит от частоты электрона — (я понял его так??) — тогда это огромное достижение. Тогда теория Бора должна быть правильной“. Не могу сказать вам, как мне было приятно слышать это. Не знаю, что еще могло бы сделать меня столь счастливым, как эта непосредственная реакция Эйнштейна» (Hoyer, 1982, стр. 532).

Обратите внимание, что в обоих письмах Хевеши отмечает в ответе Эйнштейна, что похожие мысли уже приходили ему в голову несколько лет назад (добавлю от себя: минимум восемь). То, что для Эйнштейна был чрезвычайно важен тот факт, что частота спектральных линий отличалась от механической частоты электронов на орбитах в атоме, подтверждается его замечанием во время лекции об эфире 4 октября 1924 года: «Наши сомнения относительно реальности волнового поля усиливаются еще и тем обстоятельством, что согласно теории Бора частота испускаемого излучения не определяется электрическими массами, совершающими периодические движения с т о й ж е частотой» (Эйнштейн, 1966a, стр. 160).

В большом письме Бессо от 6 января 1948 года Эйнштейн упоминает связь теории Бора с его собственной работой о квантах света: «Неправильно считать, что условия Бора для электронных орбит следуют из моей квантовой статьи. Можно только заключить, что если механическая картина атома справедлива, такие правила должны существовать. (Ты хорошо знаешь, что несмотря на огромные практические успехи, я не рассматриваю современную статистическую квантовую теорию как хороший подход. Со мной то же самое, как у евреев с Машиахом.)» (Einstein — Besso, 1979, стр. 231–232).

Но вернемся к истокам этой истории, в далекий 1905 год, год чудес, когда среди других гениальных статей (о теории относительности, связи энергии и массы, броуновском движении и диссертации о размерах молекул) 26-летний советник третьего класса Федерального патентного ведомства опубликовал, по его словам, «революционную» статью о квантах света. Для научного мира автор этих работ был неизвестен. Не слышал о нем и Филипп Ленард, выдающийся физик-экспериментатор, ординарный профессор Университета в Киле. Зато Эйнштейн очень хорошо знал работы Ленарда, много слышал о нем от Милевы Марич, в 1898 году слушавшей в Гейдельберге лекции тогда еще экстраординарного профессора Ленарда. На четыре работы Ленарда 1902–1903 годов сослался Эйнштейн в своей «революционной» статье и отметил там же: «Насколько мне известно, наше представление о фотоэлектрических процессах не противоречит наблюдениям Ленарда» (Эйнштейн, 1966, стр. 106).

Неизвестно, послал ли Эйнштейн Ленарду копию своей статьи или профессор сам наткнулся на текст неизвестного коллеги, ссылавшегося на его труды, но он послал Эйнштейну копию своей новой работы «О поглощении света парами щелочи и соли и о центрах этого поглощения», опубликованной в седьмой тетради того же 17-го тома журнала Annalen der Physik за 1905 год, в котором опубликованы три первых статьи Эйнштейна. Ответ Альберта Эйнштейна датирован 16 ноября 1905 года и содержит, помимо обычной в таких случаях благодарности, несколько важных для нашей темы фраз:

«Глубокоуважаемый господин профессор! Сердечно благодарю вас за присланную статью, которую я изучил с тем же чувством восхищения, что и ваши предыдущие работы. Пользуясь случаем, позволю себе короткое замечание по существу.

Известные мне эксперименты не исключают такую возможность, чтобы эмиссия и, соответственно, поглощение отдельной спектральной линии были связаны с определенным состоянием испускающего, соответственно, поглощающего центра (атома). Аналоги для отдельных серий уже доказаны 4. Согласно предложенной точке зрения, поглощение серии (холодным) паром следует понимать следующим образом: поглощение света от линии ν1 делает соответствующий поглощающий центр восприимчивым к свету от линии ν2 и т. д. Тогда поглощение паром частоты ν2 было бы возможно при одновременном поглощении ν1» (Kleinert, и др., 1978, стр. 319).

Это написано в ноябре 1905 года, уже после публикации статьи Эйнштейна о квантах света, в которой он предположил, что испускание и поглощение света возможно только порциями, энергия которых пропорциональна частоте. Если в письме Эйнштейна к частоте ν добавить множителем постоянную Планка, то получится практически в чистом виде модель атома Бора. Другими словами, письмо Ленарду от 16 ноября 1905 года дает возможность допустить, что уже в 1905 году Эйнштейн предполагал существование в атоме уровней энергии, аналогичных уровням стационарных состояний в модели Нильса Бора 1913 года.

На письмо Эйнштейна Ленард сразу не ответил, его реакции пришлось ждать почти четыре года. Только 5 июня 1909 года он написал Эйнштейну уже из Гейдельберга, где он стал директором Физического института:

«Глубокоуважаемый господин коллега!

Позвольте вас поблагодарить за дружеские строки, вызванные моим последним посланием. Что может больше меня порадовать, чем факт, что глубокому, всестороннему мыслителю понравилась моя работа. Пользуясь случаем, должен вам сказать, что ваше письмо от 16 ноября 1905 года с тех пор постоянно лежит на моем письменном столе, сначала в Киле, сейчас здесь (в Гейдельберге), и что я всё время размышляю о наших различных мнениях по поводу светоэлектрических скоростей и того, что с ними связано. Я полагаю, что мы оба в известном смысле правы; но по-настоящему я буду доволен только тогда, когда найденные вами чудесные, всесторонние отношения будут согласованы с тем, что я себе представляю в целом» (Kleinert, и др., 1978, стр. 320–321).

Такое долгое молчание Ленарда на высказанную гипотезу Эйнштейна могло задержать ее публикацию, а потом с 1907 года мысли Эйнштейна были заняты уже другими проблемами, впереди замаячила общая теория относительности, а в 1913 году приоритет в отношении модели атома перешел к Нильсу Бору.

Косвенным подтверждением высказанной гипотезы может служить единственное упоминание имени Нильса Бора в «Автобиографических заметках», появившееся в неподходящем по хронологии месте — в целом этот текст Эйнштейна выдержан в хронологическом порядке: «Всё это стало мне ясно уже вскоре после появления основной работы Планка, так что я, хотя и не имел замены для классической механики, все-таки мог видеть, к каким следствиям ведет этот закон теплового излучения как для фотоэлектрического эффекта и других родственных ему явлений, связанных с превращениями лучистой энергии, так и для теплоемкости тел, в частности твердых тел. Но все мои попытки приспособить теоретические основы физики к этим результатам потерпели полную неудачу. Это было так, точно из-под ног ушла земля и нигде не было видно твердой почвы, на которой можно было бы строить. Мне всегда казалось чудом, что этой колеблющейся и полной противоречий основы оказалось достаточно, чтобы позволить Бору — человеку с гениальной интуицией и тонким чутьем — найти главнейшие законы спектральных линий и электронных оболочек атомов, включая их значение для химии. Это кажется мне чудом и теперь. Это — наивысшая музыкальность в области мысли» (Эйнштейн, 1967, стр. 275).

Высказанные соображения, конечно, не могут служить доказательством гипотезы о том, что модель атома Бора сложилась в голове Эйнштейна к концу 1905 года. Это скорее небеспочвенные фантазии в духе альтернативной истории. Однако вот это высказывание Микеле Бессо, сделанное в письме Эйнштейну от 17 января 1928 года, делает гипотезу весьма правдоподобной: «В годы 1904 и 1905 я был твоей аудиторией, помогая писать статью о квантовой проблеме. Если я лишил тебя части твоей славы, то в свою очередь, я сохранил тебе друга в лице Планка. Более того, благодаря моей защите иудаизма и еврейской семьи, твоя личная жизнь изменилась, а мне пришлось доставить Милеву из Берлина в Цюрих» (Einstein — Besso, 1979, стр. 141).

Что сказал на это Эйнштейн, неизвестно. Не будем обсуждать восстановление дружбы с Планком и помощь Бессо в устройстве Эйнштейном совместной жизни с Эльзой Эйнштейн в их втором браке. Сосредоточимся на начале письма, из которого следует, что Бессо удержал Эйнштейна от публикации статьи по квантовой тематике, которая принесла бы ее автору дополнительную славу. В 1928 году Эйнштейн был в зените славы после открытия общей теории относительности. Говоря о какой-то потери славы, Бессо мог иметь в виду не менее эпохальную идею, что очень точно укладывается в русло рассматриваемой гипотезы.

Если Бессо действительно помешал Эйнштейну добавить к водопаду гениальных статей 1905 года еще одну, которая открыла бы человечеству модель атома за восемь лет до Нильса Бора, то извинением ему может служить тот факт, что с помощью своего друга Эйнштейн быстро довел до совершенства специальную теорию относительности, над которой бился целых десять лет.

Евгений Беркович

Bohr N. 1913. On the Constitution of Atoms and Molecules // Philosophical Magazine, Vol. 26, p. 1–25 (part I), p. 476–502 (part II), p. 857–875 (part III). 1913.

Einstein — Besso. 1979. Albert Einstein, Michele Besso. Corrspondance. 1903–1955. — Paris: Hermann, 1979.

Eve A.S. 1930. Rutherford. — New York: Macmillan, 1930.

Hoyer U. (editor). 1982. Collected Works of Niels Bohr, vol. 2, Works on Atomic Physics, 1912–1917. — Amsterdam: North-Holland, 1982.

Kleinert A. и Schönbeck Ch. 1978. Lenard und Einstein. Ihr Briefwechsel und ihr Verhältnis vor der Nauheimer Diskussion von 1920 // Gesnerus, B. 35, S. 318–333. 1978.

Stachel J. 2002. Einstein and the Quantum: Fifty Years of Struggle. Einstein from «B» to «Z», p. 367–402. — Boston — Basel — Berlin: Birkhäuser, 2002.

Бор Н. 1970. О строении атомов и молекул. (авт. книги) // Бор Нильс. Избранные научные труды. Т. I, с. 84–148. — М.: Наука, 1970.

Кумар М. 2013. Квант. Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности. — М.: Corpus. АСТ, 2013.

Эйнштейн А. 1966. Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света. Собрание научных трудов в четырех томах, т. III, с. 92–107. — М.: Наука, 1966.

Эйнштейн А. 1966a. Об эфире. Собрание научных трудов в четырех томах. Том II, с. 154–160. — М.: Наука, 1966.

Эйнштейн А. 1967. Автобиографические заметки. Собрание научных трудов в четырех томах. Т. IV, с. 260–294. — М.: Наука, 1967.

2 trv-science.ru/2024/12/god-velikogo-pereloma-v-fizike-i-ego-predystoriya/

3 Русский перевод в «Избранных научных трудах» Нильса Бора, том I (Бор, 1970).

4 Эйнштейн ссылается здесь на результаты статьи Ленарда, на которую он отвечает этим письмом.

(4 оценок, среднее: 4,50 из 5)

(4 оценок, среднее: 4,50 из 5)

В конечном счете модель Бора оказалась моделью и оказала развитию квантовой механике только моральную поддержку. Модель не имела прямого продолжения.

Другое дело СТО, которая сразу нашла правильные объяснения физических эффектов, а главное открыла новый физический объект — пространство Эйнштейна.

Достаточно вспомнить преобразования Лоренца — соотношения в которых фигурируют только пространственно-временные интервалы. Факт на который не сразу обратили внимание.

К сожалению не все поняли, что это физическая теория, а не раздел математики.

Как вообще можно сравнивать принципиально несравнимое?

Не могу понять!

Л.К.

Это действительно нельзя сравнивать теорию, которая сразу изменила всю физику и модель которая взялась ниоткуда и из которой ничего не последовало.

Например из гипотеза де Бройля через какое-то время подтвердилась экспериментально, А модель Бора не имеет ничего общего с атомом. И таблицей

Идея Бора заключается в том, что при некоторых значениях энергии электроны в атоме не испускают электромагнитных волн. Что в этом неправильного?

Хорошая идея, бесспорно. Все остальное вводит в заблуждение. Но в то время об этом никто не догадывался.

Я забыл сказать, что идея о не излучении атомным электроном ранее высказал Резерфорд.

В конечном счете модель Бора оказалась моделью и оказала развитию квантовой механике только моральную поддержку. Модель не имела прямого продолжения. Другое дело СТО…

Вряд ли имеет смысл сравнивать тёплое с продолговатым. Модель Бора для своего времени сыграла большую роль и заслуженно получила Нобелевскую премию. Достаточно вспомнить открытия новых элементов и уточнение роли старых в таблице Менделеева. Да и многие идеи у создателей квантовой механики родились под влиянием модели Бора.

Глупости. Таблица Менделеева и модель Бора даже не похожи. С большим трудом Зоммерфельду удалось натянут на тянуть подобие оболочек, но это еще дальше от простой современной теории строения атома. В общем таблица Менделеева у Бора закончилась на водороде, точнее только атомах

водорода и водородоподобных ионах.

Вики: » Джон Уильям Николсон был одним из первых, кто доказал в 1914 году, что она не работает для лития, но представляет собой привлекательную теорию для водорода и ионизированного гелия»

Никакой физики, одна эмпирика и эмоции. Никаких откровений в строении материи. Никакого продолжения не последовало.

Тут огромную роль сыграла квантовая статистика с принципом Паули и конечно уравнение Шредингера.

Просто сравните картинки атомных обителей. Тут начинается физика и видна менделеевская таблица.

Во-первых, воздержитесь от излишней эмоциональности в оценках, мы же не ругаться сюда пришли. Во-вторых, вклад Нильса Бора в периодическую таблицу элементов, хоть и не велик, но существен. Ярко это проявилось во время его Нобелевской лекции в 1922 году “О строении атомов”. Лекция начиналась так: “Современное состояние атомной теории характеризуется тем, что мы не только полностью уверены в существовании атома, но и уверены даже в том, что с точностью до деталей понимаем, из чего каждый атом состоит”. Ударным аргументом в лекции стал рассказ об открытии гафния. Из-за химической схожести с цирконием он стал последним открытым нерадиоактивным элементом (то есть имеющим стабильные изотопы), его открыли только в 1923 году. Существовало мнение французских химиков, основанное на рентгеновских спектрах, что новый элемент относится к группе редкоземельных элементов, что противоречило теории Бора. К счастью, его старый друг Дьёрдь фон Хевеши, который тогда работал в Копенгагене, и Дирк Костер поставили эксперимент, позволивший прекратить споры о семьдесят втором элементе. Бор уже уехал в Стокгольм, когда они закончили работу. Костер позвонил Бору незадолго до начала лекции. А Хевеши сел в поезд и приехал в Стокгольм сам. Теперь Бор мог объявить, что выделено “достаточное количество” семьдесят второго элемента, “химические свойства которого сильно напоминают свойства цинка и полностью отличны от свойств редкоземельных элементов”. Позднее семьдесят второй элемент был назван гафнием в честь старого названия Копенгагена. Так подтвердились выводы Бора о конфигурации электронов в атомах. Работу над этой задачей он начал десятью годами прежде, в Манчестере. Вокруг названия была целая эпопея. Костер и Хевеши предложили название Гафний. Потом они с Бором решили назвать Даний, но корректура в журнал опоздала. Французы настаивали на Кельтий. А в американском журнале написали, что открыты два новых элемента: Гафний и Даний :)

Бор неправильно предсказал число электронов в оболочках

и не мог предсказать. Фантазии того времени не совпадали с возможностями модели.

Какой тут гафний, когда структуру лития не удалось объяснить. А подобие свойств лантаноидов?

Спасибо, за пересказ того, что сейчас видится на уровне атома Демоктрита.

Вспомним историю с высокотемпературной сверхпроводимостью (ВТСП).

Каждый второй громко кричал «я это предсказывал!».

…прошло более 30 лет. Все затихло. НИКТО не понимает как спариваются электроны в ВТСП. Хотя, казалось весь мир занимается только ВТСП.

Уважаемый Валерий, Вам не кажется, что Вы ломитесь в открытую дверь? Вы вообще-то прочитали статью, прежде чем наброситься на бедного Нильса Бора? Я ведь писал не о том, сохранила ли свое значение модель атома Бора в настоящее время после открытия и развития квантовой механики или нет. Это ясно, что почти вся квантовая физика до 1925 года отошла в историю и заменена современными моделями и конструкциями. Но отрицать значение модели Бора для истории науки тоже глупо, как и планетарную модель атома Резерфорда. Но в статье говорится вообще не об этом. Я высказал гипотезу, что Эйнштейн в 1905 году был очень близок к выдвижению такой же модели атома, к которой пришел Нильс Бор в 1913. Вот с этим можно соглашаться или спорить. А не сравнивать эту модель с теорией относительности.

Интересно, а Бор ссылался на работу Эйнштейна по фотоэффекту в своей работе по спектрам? Ведь это буквально один шаг. Правда, очень существенный.

1905 год. Эйнштейн получил несколько результатов. Ничего не случилось, если бы Эйнштейн обнародовал вдобавок к своим фундаментальным работам гипотезу. Это просто не типично для Эйнштейна.

Эйнштейн решал задачи. Не стоит преуменьшать значения его работ по обоснованию квантовой механики.

Последнее отношение к теории физического пространства Эйнштейна почтительно-пренебрежительное. Ежедневно публикуются десятки работ по альтернативным «теориям» гравитации. В то время как единственной теорий гравитации остается теория Эйнштейна.

Не стоит и преувеличивать значение моделей вообще и модели Бора в частности.

Это вы не понимаете. И распространяете свое непонимание на весь мир.

Рад за Вас.

Однако точное решение известно только для простейших атомов и молекул.

Цифровые вычисления могут сейчас многое, при этом используют эмпирические данные. Я немного занимался сдвигом уровней электронов в кристаллах…

Как только достиг понимания ВТСП. Забросил.

Там все решения приближенные. Это, кстати, вовсе не проблема, поскольку теория должна удовлетворять достигнутой точности эксперимента.

Скорее наоборот. Правильное физическое объяснение пришло от того, что во главу угла была поставлена не физика, не динамика/силы или эффекты, а минималистичная кинематика (пр-ва Минковского). Грубо говоря, Эйнштейн превратил (стал превращать) физику в науку принципов (приблизил к философии), отдаляя от зашедшего в тупик феноменологического мышления. Потому-то философия и полилась потом рекой в этой науке. Положение дел не особо изменилось и сейчас, 100 лет спустя, но по большей части в КТ.

Не туда уходит комментарий ;)

И я так считаю,

Какая-то утлая БГКузнецовщина, простите за ярлык.

Л.К.

У Е.М.Б. жизни куда как более, нежели у этих философских мумий, навязанных такими же прожжёнными коммуноиддами. Есть заслуги (издание 4-х томника, Эйнштейновские Сборники Визгина и др.). Но всё меркнет от ярого промыва мозгофф и бешенной стерильности.

Для товарищмайора, а не для точного знания.

Имхо.

К

Вынужден согласиться с дрводами Е.М.Б.

К сожалению, книги середины / второй половины 30-х злодейски убитого Бронштейна Матвея Петровича «Строение вещества» — её сейчас нет под рукой.

Доводы В.Б.М., при всём уважении, так же как и ложные натянутые сравнения, представляются мне порочными и не имеющими под собой должных оснований.

Имхо.

Л.К.

Мне сдается, что самым главным у Бора было точное значение константы Ридберга. По-моему это больше всего впечатляло, особенно Эйнштейна. Нобель за это (?). Зависимости в спектрах типа 1/n^2 тогда уже давно были известны. В этом не было новизны, а ближайшие вариации этих зависимостей (вместе с Зоммерфельдом) почти сразу не очень хорошо согласовывались с экспериментом. То есть эмпирическая догадка Бора, грубо говоря, была такой. «Объявляем квантование момента», жонглируем классическими формулами и получаем «точного Ридберга». Все это, конечно, в рамках интуиции о том, «как там оно летает».

Поскольку тема начинает переполняться досужими догадками, не могу не дать ссылку на изумительные лекции С.С. Гернштейна по КМ. Вот первая из них:

https://www.youtube.com/watch?v=_efh3v5BynI&list=PLBkPHBq30-t6k72IW9TXj6CaDgx85qCgm&index=1

а дальше еще лучше ;)

Слушайте, смотрите, конспектируйте … и лишь потом комментируйте ;)

Теперь понятно, Вы, господин res, есть герштейнов (Семёна Соломоновича, кажется, «тов. Рындина» — по аналогии с пресловутым товарищем «Крупским») ученик, имхо.

Как он перед кончиной «успел поддержать» в антиэйнштейнианстве сокурсника и главного научного воротилу славного города Троицка тов. Логунова?

Думаю, по выгоде, то есть чисто меркантильно.

Как теперь в псевдобизнесе принято говорить — «прагматически».

Не иначе. Имхо.

Л.К.

https://www.mathnet.ru/links/25a30a38abad3462dda6b410406634b3/tmf9174.pdf

Мнения могут быть разными. Эксперимент рассудит ;)

Простите, какой именно (эксперимент)?

Я не астрофизик, предметом обсуждения не владею.

Л.К.

Спасибо за (именно здесь на портале, ибо «страна должна знать…!») ссылку. С последующими гиперссылками в конце. Действительно ценно.

Имхо.

К.

У ОТО и РТГ есть небольшие различия в предсказании макро гравитационных эффектов. Если эксперименты будут достаточно точными, чтобы их разрешить, то станет яснее, какая из теории ближе к данным. Подробности в гугле, я не эксперт ;)

https://www.mathnet.ru/links/1de44f1510ed836c9f29009f3dda5303/tmf9174.pdf

Для разгона ;)

> Подробности в Гугле, я не эксперт…

Спасибо, очень мило!

Насколько «небольшие различия»?

По порядку величины (сравнения), плииз!

Логунов мне лично при скоплении народа в Политехническом Музее отвечал, что, дескать, «эксперименты планируются». И это при жизни А.Д. Сахарова, раздраконившего его в «Природе».

Всё ещё «планируются»?

Как мило, кем же, не покойным ли Герштейном?!

Ничего не стану гуглить. Ибо незачем, несерьёзно.

Имхо.

Л.К.

В 4-м номере Природы за 1988 г. Сахаров вовсе не громил Логунова, а сослался на статью Зельдовича и Грищука в УФН. Последние тоже не громили, а отметили, что между ОТО и РТГ нет принципиальных отличий. Т.е. РТГ в какой-то мере эквивалентна ОТО, но по вкусовым предпочтениям Логунова построена иначе. С другой стороны, Гернштейн указывает на возможные различия предсказаний для ряда астрофизических эффектов.

Поэтому, опыт …

А вас что в гугле забанили? ;)

Вы, Маэстро, похоже, страстно этого возжелали. «Фигвам-с!».

Вернёмся к Послесловию А.Д. памяти его сарОвского приятеля и даже тогдашнего друга Я.Б. (к статье последнего на предшествующих страницах). Помещённому на стр. 26 — 27 указанного Вами источника (впервые в Вашей тутошней практике, спасибо! — Л.К.).

И перечтём последние три фразы во второй колонке второго от начала, начинающегося в первой колонке абзаца у А.Д.

Там фигурируют наречия «неправильно» и «необоснован».

И я не знаю, были ли преодолены впоследствии господином Логуновым и / или его сокурсником — апологетом его теории (РТГ) господином Герштейном выдвинутые А.Д. публично в «Природе» возражения.

И не собираюсь гуглить, ибо это было и есть дело исключительно физиков и историков физики.

Так считаю и уверен (в этом).

Л.К.

«…Подведем итог. Мы не отступаем от твердого убеждения в правильности ОТО как теории классического гравитационного поля. Во всяком случае, нет ни теоретических, ни экспериментальных причин в этом сомневаться. Однако это убеждение не исключает возможности построения полностью адекватной полевой теории тяготения на фоне фиктивной метрики Минковского. Такая теория существует, она полезна в классической области и особенно может пригодиться при рассмотрении квантовых процессов и суперсимметрии *). Теряется наглядность принципа эквивалентности, но сохраняется возможность описания замкнутого мира и черных дыр. Только время — ближайшие годы или десятилетия — покажет, не превратится ли вся фундаментальная физика в геометрию. Тогда естественно теория тяготения останется геометрической. Но и в этом случае полевой подход сохранит свое значение как низкоэнергетический предел фундаментальной теории, и полевая теория тяготения с понятиями ньютоновского потенциала, гравимагнитного поля и т. п. будет полезна для астрономии и других приложений…» из статьи Зельдовича и Грищука в УФН (1986) т.149 сс.695-707.

Кстати, там в начале приводится диалог Мёллера и Фейнмана на тему обоснованности «полевой» теории гравитации. Фейнману (как и Логунову) тоже понадобился «плоский Минковский» на всю Вселенную для квантования.

Мне лично больше нравится ОТО, но трудности с квантованием могут её изрядно пошерстить.

Тут не громить надо, а экспериментировать :)

Если не секрет, — как могло бы выглядеть экспериментирование с метрикой пространства-времени?

Не знаю, не эксперт. Была у А.Д. Сахарова работа по акустическим колебаниям метрики, вроде бы приводящая к наблюдаемым иррегулярностям плотности во Вселенной (?), но как там и что не знаю.

https://link.springer.com/article/10.12942/lrr-2014-4

Русский перевод тоже есть:

https://www.ozon.ru/product/teoriya-i-eksperiment-v-gravitatsionnoy-fizike-uill-klifford-m-1801995074/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=www.google.com

Спасибо за ссылки.

Не устаю восхищаться вашей способностью отслеживать космологию на планете Земля.

Неплохой эксперимент — регулярные прогулки и пробежки. Позволяет выявлять зависимость времени жизни от скорости перемещения в пространстве.

Ну, китайцы, говорят, суперцентрифугу построили, будут кривизну пространства изменять центробежными силами.

Эксперимент с метрикой в космологическом масштабе нам пока недоступен, а вот во внутриядерном масштабе, похоже, он нам по силам.

ИИ такого же мнения: вот его темы эксперимента, — методические подробности я убрал, — вряд ли они интересны всем.

Я: Как мог бы выглядеть эксперимент с метрикой пространства-времени внутри ядра атома или нуклона?

What might an experiment with the space-time metric inside the nucleus of an atom or nucleon look like?

GPT-4: Экспериментирование с метрикой пространства-времени внутри ядра атома или нуклона (протона/нейтрона) затрагивает область квантовой гравитации, физики высоких энергий и структуры материи на субатомных масштабах.

Вот как мог бы выглядеть такой эксперимент:

1. Столкновения частиц на высоких энергиях (изучение квантовой структуры пространства-времени)

2. Измерение квантовых флуктуаций пространства-времени (влияние энергии вакуума): на субатомных масштабах пространство-время может быть не гладким, а демонстрировать крошечные квантовые флуктуации, называемые «квантовой пеной».

3. Изучение метрики пространства-времени в кварк-глюонной плазме (условия ранней Вселенной).

4. Моделирование условий нейтронных звезд (экстремальные плотности и их влияние на пространство-время)

5. Тестирование экзотических эффектов пространства-времени в атомных ядрах — **Некомутационной геометрия** и **Поля кручения**

6. Загадка радиуса протона (возможные намеки на изменения пространства-времени?)

7. Создание и измерение искусственных гравитационных колодцев (гипотетические технологии):

— Создавать миниатюрные «гравитационные колодцы» и измерять их влияние на нуклоны.

— Изучать влияние искривленного пространства-времени на ядерные реакции и распады.

https://t.me/khokhlovAR/909

Л.К.

Повторение — мать учения.

Спасибо за ссылку.

Алексей Хохлов радует, — вместо философствования на тему «может ли машина мыслить», поступил как прирожденный научный работник – по собственной инициативе, сам, установил связь с китайским ИИ и начал взаимовыгодное общение с ним, — попутно выясняя – на что тот способен.

Меня интересует – будет ли ИИ всегда терпелив и толерантен, отвечая на наши вопросы, — ведь даже здесь, на площадке ТрВ, некоторые из нас, людей, не всегда рады назойливости любопытствующих. ))

https://t.me/rtvimain/107688

Л.К.

Полагаю, AGI достаточно умен и никогда не будет конфликтовать ни с какой религией.

И, скорее всего, смиренно позволит папе римскому возвести себя в сан святого помощника и защитника католиков.

Замечу, — многим россиянам опасения папы римского покажутся надуманными, — ведь они с детства усваивают правила нейросетевой жизни, — «век живи, век учись — всё равно дураком помрёшь» и «на Бога надейся, а сам не плошай» ))

Главы основных Христианских Конфессий одновременно, что называется, бьют тревогу в связи с «нашествием» так называемого ИИ (на самом деле программа, перерывающая и минимально систематизирующая находящуюся в том или ином анклаве сети инфу, — не есть ни на йоту никакой интеллект, просто разновидность «диссернетовской» «диссерорубки» господина Ростовцева, имхо, не более того; выхваченные из сети данные должен проанализировать запрашивающий, иначе полная каша без необходимой редакционной правки — что и наблюдаемо здесь! — Л.К. — стараниями апологета пана Аксайскаго):

https://t.me/rtvimain/107706

Л.К.

https://t.me/vchkogpu/54430

Без киомментариев.

Л.К.

Хотя следует перепроверить и многократно.

К.л

Бьют тревогу?, — ну и ладно, ведь не баклуши бьют, — такая уж у них социальная функция. ))

Апологет?

Нет, нет!

Проваливай!

Следующий!

Несмотря на хвалебные речи одного из лидеров Высоких Технологий господина Дурова:

https://t.me/naukauniver/7597

несмотря на это ряд тг-каналов проявляет вполне предсказуемый скепсис:

https://t.me/ejdailyru/299089

Л.К.

«Кричит заведующий».

Но — не завидующий, ибо:

https://t.me/Russian_OSINT/5164

фичи и баги обсели и плотно «бедный дипсик».

Как и его «славных» предшественников.

Л.К.

Кажись, и этот еретик китайского розлива, не приходя в сознание, сгорел в оголтелом и малопонятном хайпожорстве.

К.

Настоятельная просьба не использовать комментарии для ссылок, никак не относящихся к теме!

Хорошо, постараюсь учесть.

Л.К.

Не собираюсь спорить по столь мельчайшему поводу.

К.

Обзор современного состояния проблемы:

https://www.mdpi.com/2218-1997/6/11/212

Вот ещё один сомневающийся (Зельдович упоминает эту статью в «Релятивистской астрофизике» 1967):

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0003491661901828?via%3Dihub

Эйнштейн допускал, возможность построения полевой теории. Но он похоже лукавил. Эйнштейн осознавал, что гравитационное поле (пространство Эйнштейна) обладает измеримыми параметрами, кроме скорости. При этом описывается как пространство Римана с ненулевой кривизной.

Существует ли альтернатива эйнштейновской теории гравитации?

Да нет, просто лекции понравились ;)

А что касается учителей, их было много, поскольку некоторые статьи оказали влияние на выбор свой тематики и её изложение.

Похоже, Евгений Беркович способен так же ответить и на следующий исторический вопрос:

«Кто придумал модель черного тела Планка?».

А машинка ЧатаГоПоТы, что, наглюкалась инфы по глотку и вышла из строя?

Имхо, не иначе как.

Л.К.

Леонид, — похоже, Вы почти в совершенстве владеете одесским говором.

Замечу, — те, кто претендует на совершенство, вместо ИМХО пишут ИМАО. ))

Пан Аксайскый!

Вы — Поэт (типо) и этим (и только!) интересен!

Как типо ВВМ.

Не путать с IBM.

L.K.

Спасибо, — согласен с вашим ИМАО о моем скромном, но поэтическом даре. ))

Это не одесский говор, это местечковый акцент.

И кто открыл второй закон Ньютона?

Модель черного тела есть реальный физический прибор.

Более того, — человек, Солнце, атом, наблюдаемая вселенная – все они физические модели черного тела Планка. ))

Замечу, — дискретность, квантованность нашего мира многие теоретики наглядно и полезно выражают на языке стоячих волн.

Нильс Бор и Эрвин Шредингер увидели стоячую волну в атоме, Макс Планк увидел её в черном теле… кто-то в бранах, кто- то в черных дырах и черной материи — перечисление можно продолжать до сегодня.

Стоячие волны, как и бегущие — обычное представление волн.