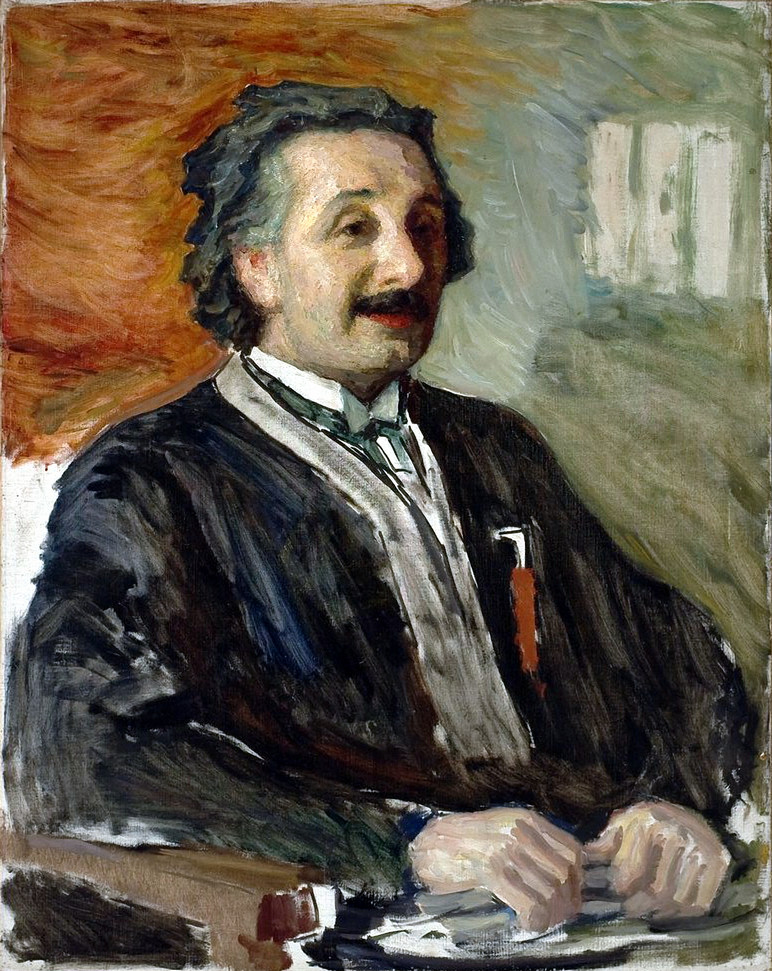

На этот вопрос1, на мой взгляд, следует ответить резко положительно. Возможно, это всем ясно и без меня, и я ломлюсь в открытую дверь, но столь часто приходится слышать, что Эйнштейн был бунтарем, революционером, ниспровергателем, что хочется в этом убедиться самому. Да, благодаря ему вся современная физика выглядит совершенно не так, как в начале XX века. И создана она была в основном благодаря его усилиям.

Но какими методами он этого достиг? Каков был его подход? Каков был стиль его мышления? Тут совет дал сам Эйнштейн: «Если вы хотите узнать у физиков-теоретиков что-нибудь о методах, которыми они пользуются, я советую вам держаться такого принципа: не слушайте, что они говорят, а разглядывайте их деяния»2. Этим мы и займемся.

Что значит быть классическим физиком? Для наших целей примем, что классическим будет считаться физик-теоретик, который убежден в наличии объективной реальности, существующей независимо от экспериментатора. Кроме того, он придерживается принципа локальности, иногда называемого принципом близкодействия, согласно которому на физический объект влияет только его непосредственное окружение.

* * *

В 1905 году Эйнштейн еще не был светочем и дивным гением. Он считался неудачником и остро это переживал. По получении в 1900 году дипломов цюрихского Политехникума все его однокашники обрели должности ассистентов. Все, кроме Эйнштейна. Он стал лихорадочно искать работу, любую работу — от частного репетиторства до учительства в средней школе, был даже готов пойти работать в страховую компанию — там математики были нужны. На два письма Вильгельму Фридриху Оствальду с просьбой о месте ассистента профессор даже не ответил. Отец был настолько озабочен подавленным состоянием сына, что написал Оствальду трогательное умоляющее письмо с просьбой поддержать Альберта, а может быть, и подыскать ему место. Ответа тоже не последовало.

В оправдание Оствальда нужно сказать, что он был первым и единственным, кто выдвинул Эйнштейна на Нобелевскую премию по физике еще в 1910 году. Сам он получил Нобелевку по химии годом раньше. Оствальд повторил свою номинацию Эйнштейна еще дважды — в 1912-м и в 1913-м.

К 1904 году Эйнштейн опубликовал пять работ по молекулярной физике и термодинамике, которые позже сам назвал никчемными. Это не совсем так, поскольку статьи были добротными и верными (кроме первых двух), но не содержали новизны. Вполне традиционной была и его диссертация о новом методе измерения размеров молекул, опубликованная в 1905 году. Требовалось что-то другое, совершенно новое, привлекающее внимание. Поэтому не кажется случайным, что работой, опубликованной в марте 1905 года, чуть раньше диссертации, стала статья о световых квантах, которую сам Эйнштейн в письме другу Конраду Габихту назвал революционной. Она должна была эпатировать, заставить говорить о себе, разорвать цепь неудач.

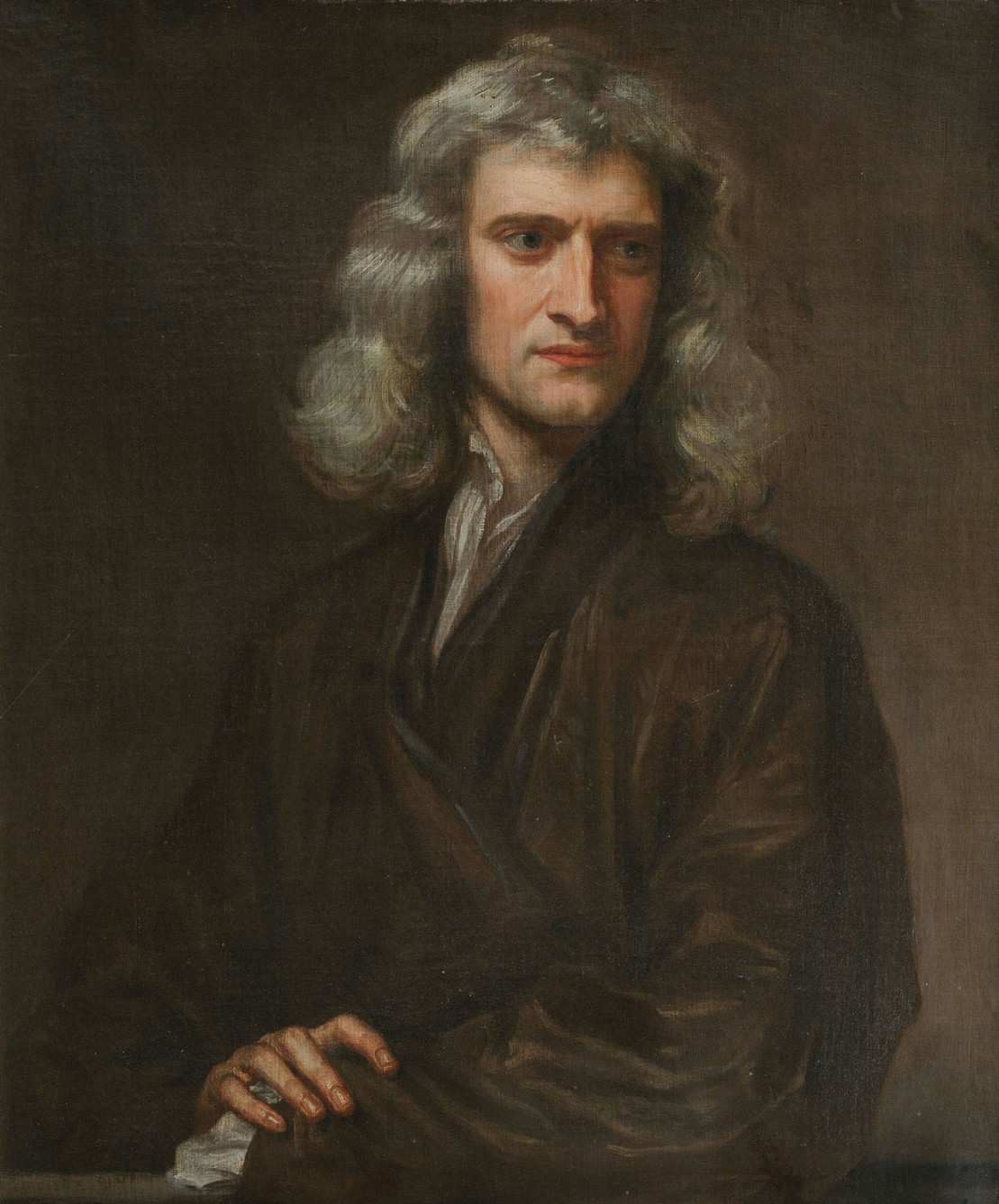

Вполне возможно, что размышляя о том, как приложить новорожденное представление Планка о квантах энергии в теории излучения, Эйнштейн не мог не вспомнить о корпускулах Ньютона, о совершенно классических частицах, обладающих массой, импульсом и, конечно, энергией. Эти частицы света простым и естественным образом объясняли вылет электронов из металлов. Обладая достаточной энергией, кванты света выбивали электроны из атомов.

В 1922 году Нильс Бор в своей нобелевской лекции заявил: «Несмотря на свою эвристическую ценность, гипотеза световых квантов, совершенно несовместимая с явлениями интерференции, не в состоянии пролить свет на природу излучения»3. Пикантность этого заявления состоит в том, что Эйнштейну Нобелевская премия за 1921 год была присуждена как раз за объяснение фотоэффекта, основанное на гипотезе световых квантов.

К 1905 году Эйнштейн уже пришел к выводу о том, что в светоносном эфире нет нужды, а потому утверждал: «Без эфира энергия, непрерывно распределенная в пространстве, представляется мне абсурдом»4.

Эту же тему он активно обсуждал с профессором Цюрихского университета Альфредом Кляйнером, у которого позднее защитил докторскую диссертацию. «Сегодня я полдня провел у Кляйнера в Цюрихе, объясняя ему свои идеи об электродинамике движущихся тел и беседуя о самых разных проблемах физики. Он не так глуп, как я думал, и вообще славный малый»5.

Альфред Кляйнер действительно оказался славным малым. Он не только стал научным руководителем успешно защищенной Эйнштейном диссертации, но и позднее помог ему получить должность в университете, а потом и рекомендовал его на вновь созданную кафедру теоретической физики.

Тут мы подходим к следующей классической работе Эйнштейна, где он изложил специальную теорию относительности (СТО). Называется она «К электродинамике движущихся тел»6.

Начинается эпохальная статья с указания на противоречие. «Известно, что электродинамика Максвелла в современном ее виде приводит в применении к движущимся телам к асимметрии, которая несвойственна, по-видимому, самим явлениям». Далее Эйнштейн переходит к изложению собственно теории. «Развиваемая теория основывается, как и всякая другая электродинамика, на кинематике твердого тела, так как суждения всякой теории касаются соотношений между твердыми телами (координатными системами), часами и электромагнитными процессами. Недостаточное понимание этого обстоятельства является корнем тех трудностей, преодолевать которые приходится теперь электродинамике движущихся тел».

Как справедливо заметил Абрахам Пайс, «Сколько инерциальных систем отсчета, столько и времен. В этом суть кинематического раздела июньской статьи Эйнштейна, одного из крупнейших достижений науки как по содержанию, так и по форме»7.

В электродинамической части Эйнштейн рассмотрел уравнения Максвелла, самостоятельно вывел выражение для уже полученной Лоренцом силы, названной его именем, получил выражения для эффекта Доплера и аберрации. Чего нет в этой статье, так это самой знаменитой формулы E = mc2. Впервые он записал ее в другой статье 1905 года8.

Эйнштейн прекрасно понимал, что СТО есть первый шаг, что эта теория применима лишь к частному случаю инерциальных систем, потому она иногда называется частной теорией относительности. Он принялся строить общую теорию относительности (ОТО), справедливую для неинерциальных систем, т. е. для тяготения. Эйнштейн завершил ее после неимоверных усилий 25 ноября 1915 года. Позднее он сам говорил, что СТО создали бы и без него, к этому были очень близки и Анри Пуанкаре, и Хендрик Лоренц. А вот ОТО, по мнению многих физиков, без Эйнштейна была бы, вероятно, создана гораздо позже или не создана вообще.

Остается лишь подчеркнуть, что и СТО, и ОТО являются классическими теориями, построенными с применением классического подхода, с использованием реально ощутимых вещей — часов и жестких стержней в СТО и падающего лифта, в котором незадачливый пассажир не ощущает своего веса, в ОТО. Крупный советский физик-теоретик Игорь Юрьевич Кобзарев с этим согласен: «Если по своему содержанию работы Эйнштейна по частной теории относительности и его более поздние работы по общей теории относительности принадлежали к классической физике (выделено мной. — В.М.) в нашем теперешнем ее понимании, то по своему духу и стилю именно они начинали новый период ее истории»9.

В 1905 году Эйнштейн опубликовал также работу по броуновскому движению (сразу после статьи о световых квантах), плюс уже упоминавшуюся статью, где впервые появилась его знаменитая формула. Он «стрелял» в разных направлениях в надежде где-то попасть в цель. А попал во все цели, что равносильно чуду. Недаром 1905 год называют annus mirabilis Эйнштейна, годом чудес. Отметим еще раз, что статьи 1905 года были чисто классическими по своему подходу, но при этом открыли новую эру в физике. Результат, к которому Эйнштейн пришел в работе о световых квантах, был действительно революционным, но достигнут классическими методами с применением классической термодинамики Больцмана. Так Эйнштейн стал революционером поневоле. Как и Макс Планк.

Гипотеза световых квантов показалась настолько дерзкой, так противоречащей волновой теории великого Максвелла, что ей просто не поверили. Физики не могли согласиться с воззрениями Эйнштейна. Но последуем его совету и посмотрим, какими методами он пришел к гипотезе световых квантов.

Анализируя подход Планка, Эйнштейн подметил, что энтропия монохроматического излучения зависит от объема точно так же, как энтропия газа. А если газ состоит из дискретных молекул, то почему бы и свету не состоять из дискретных элементов?

Эпохальную статью марта 1905 года10 Эйнштейн начинает так: «Между теоретическими представлениями физиков о газах или других весомых телах и максвелловской теорией электромагнитных процессов в так называемом пустом пространстве существует глубокое формальное различие. <…> …несмотря на полное подтверждение экспериментом теории дифракции, отражения, преломления, дисперсии и т. д., может оказаться, что теория света, оперирующая непрерывными пространственными функциями, приведет к противоречию с опытом, когда ее будут применять к явлениям возникновения и превращения света». И здесь, как в статье о СТО, он первым делом указывает на нестыковку взглядов, их противоречие. Фотоэффект приводил именно к таким противоречиям. Для их устранения и понадобились кванты света.

«Я и в самом деле думаю, что опыты, касающиеся „излучения черного тела“ <…> и других групп явлений, связанных с возникновением и превращением света, лучше объясняются предположением, что энергия света распределяется по пространству дискретно», — писал Эйнштейн.

Вся статья построена на последовательном применении термодинамики Больцмана в духе Планка. В результате Эйнштейн приходит к ясному выводу: «Монохроматическое излучение малой плотности <…> в смысле теории теплоты ведет себя так, как будто оно состоит из независимых друг от друга квантов энергии…» Результаты были получены Эйнштейном на основе чисто классического термодинамического подхода и классическими методами.

Похоже, что гипотеза световых квантов вызывала беспокойство и у самого Эйнштейна. Он изо всех сил пытался понять, что же они такое, эти кванты, как заставить их вписаться в волновую картину. Он полагал, что его гипотеза носит временный, переходный характер, о чем говорил неоднократно. Эйнштейн явно не хотел навсегда порывать с Максвеллом.

В 1951 году Эйнштейн писал Мишелю Бессо: «После пятидесяти лет раздумий я так и не смог приблизиться к ответу на вопрос, что же такое световой квант».

Эйнштейн не мог придумать, как совместить две противоречащие друг другу классические теории — теорию истечения Ньютона с его корпускулами, столь похожими на световые кванты, и волновую теорию Максвелла.

Завершив в ноябре 1915 года титанический труд по построению ОТО и немного передохнув, Эйнштейн возвращается к световым квантам. В 1916 году он публикует две работы, в которых получает выражения для импульса и окончательно приходит к выводу, что кванты света есть полноправные частицы. Он пишет Мишелю Бессо: «Я не сомневаюсь больше в реальности квантов излучения, хотя по-прежнему одинок в этом убеждении».

Похоже, еще тогда, в 1917 году, а может быть и раньше, Эйнштейн первым осознал, какая колоссальная проблема возникла для классической физики вместе со световыми квантами. Это ясно из его слов: «…свойства элементарного процесса [спонтанного излучения] <…> делают почти неизбежным создание подлинно квантовой теории излучения».

В 1924 году Эйнштейн узнал о диссертации молодого французского физика Луи де Бройля, которая, казалось давала надежду на примирение волновой и корпускулярной теорий.

Луи де Бройль сделал гигантский шаг. Он предположил, что квантовое выражение для энергии частиц должно быть справедливо не только для фотонов, но и для электронов. Он приписал им «фиктивную сопряженную волну» — «волну-призрак», «волну-лоцман», которая должна была направлять частицу по некой траектории. Тем самым сохранялись черты обеих классических теорий — волновой и корпускулярной.

В начале 1926 года Эрвин Шрёдингер предложил заменить «волну-призрак» для индивидуальных частиц своей волновой функцией для множества частиц. Чуть раньше Вернер Гейзенберг предложил свою матричную механику. Вскоре Поль Дирак опубликовал свое знаменитое уравнение, а затем появилась статистика частиц, названная по имени Дирака и Энрико Ферми. Так началось бурное развитие «новой» квантовой теории — квантовой механики. В 1927 году Гейзенберг предложил принцип неопределенности. Квантовая революция свершилась.

Однако ее «породители» — Планк и Эйнштейн — участия в этом не принимали. Как потом непочтительно некоторые выражались об Эйнштейне, «он почил в Бозе». В то время он уже напряженно работал над объединением гравитации и электромагнетизма.

В 1927 году состоялся пятый Сольвеевский конгресс на тему «Электроны и фотоны». Бор на конгрессе отстаивал «существенно статистический характер интерпретации физического опыта посредством волновой трактовки». Он полагал: «Символический характер всей концепции, может быть, наиболее разительно проявился в необходимости замены обычного координатного трехмерного пространства представлением состояния системы из нескольких частиц в виде волновой функции в конфигурационном пространстве с числом координат, равным числу степеней свободы системы».

Эйнштейн был категорически не согласен со статистическим подходом. «Трудно заглянуть в карты Господа Бога, но я ни на секунду не верю, что он бросает кости и прибегает к „телепатии“ (как то следует из квантовой теории в ее теперешнем виде)», — писал он другу. То же он повторил в письме Максу Борну в 1926 году: «Квантовая механика производит очень сильное впечатление. Но внутренний голос говорит мне, что это всё не то. Из этой теории удается извлечь довольно много, но она вряд ли подводит нас к разгадке секретов Всевышнего. Я, во всяком случае, полностью убежден, что Он не играет в кости».

Эйнштейн полагал, что природа не требует выбора между квантовой и волновой теорией, а требует только синтеза обеих теорий, что физиками пока еще не достигнуто.

Хотя Эйнштейн не участвовал в разработке квантовой механики, он внимательно следил за всем происходящим в этой области, признавал, что всё это позволяет достичь значительного прогресса, в 1928 году представил Гейзенберга и Шрёдингера к Нобелевской премии, в 1932 году — одного Шрёдингера, но отказывался считать квантовую механику фундаментальной теорией, ссылаясь на ее неполноту.

Эйнштейн заявил об этом в ставшей знаменитой «статье ЭПР», написанной вместе с Борисом Подольским и Натаном Розеном. В данной статье авторы особо останавливаются на объективной реальности. «При анализе физической теории необходимо учитывать различие между объективной реальностью, которая не зависит ни от какой теории, и теми физическими понятиями, с которыми оперирует теория. Эти понятия вводятся в качестве элементов, которые должны соответствовать объективной реальности, и с помощью этих понятий мы и представляем себе эту реальность», — писали они.

Эйнштейн был убежден в наличии объективной реальности с ее надежной, проверенной веками причинностью, с возможностью в любой момент времени определить положение и скорость любого объекта, описать любое физическое явление классическим языком. Он говорил в 1933 году: «Я всё еще верю в возможность построить такую модель реальности, <…> которая выражает сами события, а не только их вероятности».

Квантовая же механика такие возможности отрицала. Согласно ей, на вопрос, где сейчас находится частица, можно ответить только статистически. Бор полагал, что «в качестве уместного способа выражения можно настоятельно рекомендовать ограничение использования слова „явление“, которое должно относиться исключительно к наблюдениям, проводившимся при строго определенных условиях, с учетом всех обстоятельств проведения эксперимента».

Пайс отмечает: «В отличие от тех, кто был уверен в том, что понятие явления с необходимостью включает в себя учет всех конкретных условий эксперимента, в ходе которого проводятся наблюдения, Эйнштейн считал, что нужно искать более глубокие теоретические представления, позволяющие описывать явления вне зависимости от данных условий. Под термином „объективная реальность“ он понимал именно это. После 1933 года он был практически единственным, кто полагал, что, хотя квантовая механика логически непротиворечива, она есть лишь некое незавершенное представление более глубокой теории, допускающей описание с применением объективной реальности».

Эйнштейн писал другу молодости Морису Соловину в 1938 году: «Если во времена Маха огромный вред наносила господствовавшая тогда точка зрения догматического материализма, то в наши дни преобладают субъективная и позитивистская точка зрения. Сторонники этой точки зрения провозглашают, что рассмотрение природы как объективной реальности — это устаревший предрассудок (выделено мной. — В. М.). Именно это ставят себе в заслугу теоретики, занимающиеся квантовой механикой. Люди так же поддаются дрессировке, как и лошади, и в любую эпоху господствует какая-нибудь одна мода, причем бóльшая часть людей даже не замечает господствующего тирана».

Убежденность Эйнштейна в наличии объективной реальности была очень глубока. Поступиться ей он не соглашался ни при каких обстоятельствах. Он был готов сам искать объективную реальность, невзирая на то, сколько ему потребуется времени. Здесь уместно привести несколько выдержек из его работ на эту тему.

«В этой статье11 я хочу кратко и элементарно изложить, почему я не считаю метод квантовой механики в принципе удовлетворительным. Однако в то же время я хочу заметить, что никоим образом не собираюсь отрицать того, что эта теория представляет выдающийся, в известном смысле даже окончательный, шаг в физическом познании. Мне представляется, что эта теория будет содержаться в более поздней примерно так, как геометрическая оптика в волновой оптике: связи останутся, но основа будет развита и, соответственно, заменена более широкой».

«Если спросить, что характерно для мира физических идей, независимо от квантовой теории, то прежде всего бросается в глаза следующее: понятия физики относятся к реальному внешнему миру, т. е. они предполагают идеи о вещах, требующих независимого от воспринимающих субъектов „реального существования“ (тела, поля и т. д.); эти идеи, с другой стороны, приводятся в возможно более верное соответствие с чувственными восприятиями».

«…я склонен думать, что следовало бы рассматривать описание квантовой механики… как неполное и непрямое описание реальности, которое позже будет заменено опять полным и прямым».

А вот что Эйнштейн писал в самом конце жизни, в 1953 году: «…Можно встать на такую точку зрения: „реальное“ есть только результат отдельного наблюдения, а не то, что объективно существует в пространстве и времени независимо от акта наблюдения. Принимая эту чисто позитивистскую точку зрения, можно, очевидно, не думать о том, как понимать „реальное состояние“ в рамках квантовой теории. Тогда попытки ответить на поставленный вопрос напоминают борьбу с призраками»12.

И далее: «Применяемые в наших высказываниях независимые понятия и системы понятий являются творением человека, созданными им орудиями, оправдание и ценность которых основываются исключительно на том, что они позволяют „с пользой“ упорядочить ощущения (оправданность). Иначе говоря, применение этих орудий оправдано13 постольку, поскольку понятия позволяют „объяснить“ ощущения. Только с точки зрения этой оправданности и следует выносить суждение об обоснованности понятий и систем понятий. Это относится также и к понятиям „физическая реальность“, „реальность внешнего мира“, „реальное состояние системы“. Априори нет оснований считать эти понятия логически необходимыми или запрещать их; это решает только оправданность. За этими словами-символами кроется целая программа, которая безусловно служила основой развития физического мышления вплоть до создания квантовой теории: всё должно сводиться к мысленным пространственно-временным объектам и к закономерным связям между этими объектами. В таком описании нет ничего, что было бы связано с эмпирическими знаниями об этих объектах. Например, Луне в каждый данный момент времени приписывается положение в пространстве (относительно некоторой системы координат), независимо от того, наблюдается это положение или нет. Этот способ описания и подразумевают, когда говорят о физическом описании „реального внешнего мира“, каким бы ни был выбор элементарных понятий (материальные точки, поле и т. д.), положенных в основу такого описания».

«По моему мнению <…> нельзя отказаться от возможности объективного описания отдельной макросистемы (от описания „реального состояния“) без того, чтобы физическая картина мира в известной степени „скрылась в тумане“. В конце концов, кажется неизбежным представление, что физика должна стремиться к описанию реального состояния отдельной системы. Природу в целом можно рассматривать только как отдельную (однократно существующую) систему а не как „ансамбль систем“», — заключает Эйнштейн.

Из приведенных выше цитат Эйнштейна следует, что он постоянно, прямым текстом (хотя и другими словами) заявлял о том, что он классический физик до мозга костей. «Я убежден в наличии объективной реальности, независимой от наблюдателя», —писал он.

Как это ни удивительно, Эйнштейна не слышали, вернее, даже не слушали. Вольфгангу Паули пришлось разъяснять позицию Эйнштейна одному из его ближайших друзей и в прошлом соратнику Максу Борну.

«Эйнштейн дал мне почитать вашу рукопись, — писал не лезший за словом в карман и не признававший никаких авторитетов Паули своему бывшему руководителю Борну 31 марта 1954 года, чуть больше чем за год до кончины Эйнштейна. — Он вовсе не сердится на вас, он лишь сказал, что вы из тех людей, которые никогда не слушают. Это совпадает со сложившимся у меня впечатлением, потому как я не мог узнать Эйнштейна ни по вашим письмам, ни по вашей рукописи. Мне кажется, что вы воздвигли себе ложного Эйнштейна, а затем с большой помпой свергли его с пьедестала. В частности, Эйнштейн не считает понятие „детерминизм“ столь уж фундаментальным, как это часто представляется (мне он это говорил неоднократно). Он также не согласен с тем, что якобы использует в качестве критерия приемлемости теории ответ на вопрос, „является ли она строго детерминистской“? Отправной точкой для Эйнштейна является „реализм“, а не „детерминизм“, откуда следует, что его философский предрассудок иной»14.

В конце замечательной книги Пайса, где речь идет о мировоззрении Эйнштейна и о попытках построения единой теории поля, чувствуются недоумение и досада автора. Как же его гениальный герой мог не признавать квантовую механику и не считать ее фундаментальной теорией?

Пайс объясняет «слепоту» Эйнштейна так: «Мне кажется, что крупные достижения могут вызвать своего рода шок у их автора, и что чистота теорий относительности подействовала на Эйнштейна ослепляюще». Это заявление можно понять и как завуалированное обвинение создателя СТО и ОТО в «звездной болезни». Вряд ли это так. Эйнштейн понял, что несут с собой кванты, гораздо глубже и гораздо раньше остальных.

Он полагался на свою невероятную физическую интуицию, которая до сих пор его не подводила. Именно эта фантастическая интуиция позволяла ему находить нестыковки, неувязки между различными теориями и предлагать выход из конфликтных ситуаций. Так было дело со СТО, световыми квантами и броуновским движением.

В письме Соловину в 1948 году Эйнштейн сокрушался по поводу взглядов современных физиков: «…Сегодня я читал [парализованной сестре Майе] любопытные аргументы, которые Птолемей выдвинул против мнения Аристарха о том, что Земля вращается вокруг собственной оси и движется вокруг Солнца. При этом я невольно подумал о некоторых аргументах современных физиков: высокоученых и изысканных, но лишенных интуиции».

Убеждения заставляли людей идти на костер, совершать убийства, отправляться на каторгу. Убеждения Эйнштейна обрекли его на одиночество. Он стал в одиночку строить свою единую теорию поля — объединение тяготения и электромагнетизма — в надежде, что в ней появятся частицы. Он решил идти своим одиноким путем.

Его не поддержал никто. Практически все физики сочли Эйнштейна просто старым чудаком, занимавшимся невесть чем, реликтом славного прошлого. Был гений — да весь вышел.

В 1949 году Эйнштейн писал Соловину: «Вы думаете, что я с чувством полного удовлетворения смотрю на дело всей моей жизни. Вблизи же всё выглядит иначе. Нет ни одного понятия, относительно которого я был бы уверен, что оно останется незыблемым. Я даже не уверен, что нахожусь на правильном пути вообще. Современники же видят во мне еретика и реакционера, который, так сказать, пережил самого себя. Всё это, конечно, вопрос моды и объясняется их недомыслием, но чувство неудовлетворенности поднимается во мне и изнутри».

Оставаться в одиночестве Эйнштейну было не впервой. Он был одинок со своим фотоном, в одиночку строил теорию тяготения — и в итоге оказался прав. Видимо, он надеялся оказаться правым и в этот раз.

Эйнштейн понимал, как выглядит в глазах современников, и старался относиться к этому с юмором. Он сообщал Соловину: «…Меня еще высоко ценят здесь как старый музейный экспонат и как своеобразную диковину, но это хобби уже проходит». Вот как он писал о себе: «Я, должно быть, выгляжу страусом, прячущим голову в релятивистский песок, чтобы не видеть зловредных квантов».

* * *

Подведем итоги. Эйнштейн не был бунтарем, ниспровергателем и революционером. Не был он и реакционером. Он был классическим физиком и пользовался классическими методами. Объективная реальность была для него важнее всего. Судьба распорядилась так, что именно его работы произвели революцию в физике, хотя сам он оставался верным последователем своих гениальных предшественников — Ньютона и Максвелла.

В этом мнении я не одинок. Так, хорошо знавший Эйнштейна немецкий физик Райнхольд Фюрт (позднее он работал с Максом Борном в Эдинбурге) высказался прямо и недвусмысленно: «Эйнштейн, несомненно, был классическим физиком. Как и Планк»15.

Что же касается одинокой позиции Эйнштейна, то он оставался оптимистом. В конце жизни он как-то сказал, что лет через сто физики его поймут. Что ж, ждать осталось недолго. Подождем еще немного.

Выражаю искреннюю и глубокую признательность Геннадию Горелику за очень полезные обсуждения и конструктивную критику. Он потратил массу времени, придавая строгости моим рассуждениям, хотя совершенно с ними не согласен. Большое спасибо Евгению Берковичу за ценные поправки.

Виталий Мацарский

1 Сокращенная версия статьи, опубликованной в журнале «Семь искусств» (7i.7iskusstv.com/y2024/nomer8/macarsky/).

2 О методе теоретической физики. Спенсеровская лекция (1933) // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. — М.: Наука, 1965–1967. Т. 4. С. 181–189. (При ссылке на этот четырехтомник в дальнейшем указан лишь том и страницы.)

3 Бор Н. О строении атомов // УФН, 3, 1923.

4 A. Einstein, MS, Response to Manuscript of Planck // Collected papers, vol. 3, Doc. 3.

5 Einstein to Mileva Maric // Collected papers, vol. 1, Doc. 130.

6 Т. 1. С. 7–35.

7 Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. — М.: Наука, 1989.

8 Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии? // Т. 1. C. 36–38.

9 Кобзарев И. Пуанкаре и теоретическая физика накануне создания теории относительности // УФН 113, 4 (1974).

10 Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света // Т. 3. С. 92–107.

11 Квантовая механика и действительность (1948). Том 3. С. 612. Почему-то при переводе Wirklichkeit на русский выбрано слово «действительность», а не «реальность».

12 Элементарные соображения по поводу интерпретации основ квантовой механики // Том 3. С. 617.

13 Здесь Эйнштейн сделал любопытное подстраничное примечание: «В основе словесного родства слов „правда“ и „оправдываться“ лежит родство по существу; не следует понимать это утверждение только в утилитарном смысле».

14 The Born — Einstein Letters, Macmillan, 1971. Благодарю Е. Берковича за указание на это важное письмо.

15 Fürth R. H. «Personal reminiscences», in Einstein: the first hundred years (ed. M. Goldsmith, A. Mackay and J. Woudhuysen). — Oxford: Pergamon Press, 1980.

(5 оценок, среднее: 4,40 из 5)

(5 оценок, среднее: 4,40 из 5)

Заметка показывает: тема Эйнштейна неисчерпаема — у каждого он свой.

Показалось любопытным узнать мнение ИИ о нём.

Я: Представь себя 70-летним Альбертом Эйнштейном и ответь на вопрос, который задаст Виталий Мацарский в 2025 году, через 146 лет после твоего дня рождения: «Был ли Эйнштейн классическим физиком?»

Imagine yourself as 70-year-old Albert Einstein and answer the question asked by Vitaly Matsarsky in 2025, 146 years after your birthday — «Was Einstein a classical physicist?»

GPT-4: Ах, Виталий, такой интересный вопрос, который переносит меня к основам моей работы и перепутьям научного развития.

В самом простом смысле, да, я был классическим физиком в начале своей карьеры.

Однако, с течением времени, я оказался вынужден выйти за рамки классических идей, что, пожалуй, было неизбежно.

Так что, чтобы ответить прямо: хотя моя ранняя работа была основана на классической физике, позднейшие разработки, к которым я приложил руку — теория относительности и квантовая теория — были далеко не классическими. Это были революционные идеи, которые изменили наше представление о Вселенной. Так что, наверное, можно сказать, что Эйнштейн был и продуктом классической физики, и предшественником современной физики, которая последовала.

Несерьёзно как-то. Работы Эйнштейна внесли существенный вклад в квантовую теорию. Сколько можно повторять заезженные «Эйнштейн объяснил фотоэффект» и «придумал лифт».

Тошнотворные суждения дилетанта, о человеке который не просто поддержал М. Планка, развил основы квантовой механики и обосновал квантовую статистику.

Эйнштейн ввел в физику новый физический объект — физическое пространство, обладающее измеримыми параметрами. В СТО вообще описывает пространство без вещества. Как это можно не видеть? Многие считают Эйнштейн устарел. Постойте, что продвинуло теорию гравитации? и куда? Сейчас какой-то лепет с сотней ссылок рассказывающий об эфире или уродующий теорию гравитации выдается за научную работу с описанием тех организаций которые эту работу оплатили.

Одна из лучших работ по эйнштейновской теории гравитации Ландау и Лифшица «теория поля» содержит недопустимые ошибки. Тезис «возможны любые преобразования тензора» противоречит математическому определению линейного преобразования, введённому Эйнштейном. Удивительное дело, но остепененные физики, рассуждающие о гравитации не знают определения линейного преобразования. Конечно все ошибаются, каждый чего-то не знает, но тысячи физиков в течении более 80 лет оказались за бортом теории тензорной алгебры повторяют ошибочный тезис Ландау и Лифшица, впервые опубликованный в 1941.

Конечно давит авторитет. Спотыкаясь на текстах «теории поля» я пытался как-то оправдать авторов. Но когда со всех сторон физики при полных регалиях несут чушь, пытаются преобразовать инварианты…

Посмотрите работы математиков, например Новиков С П., Тайманов И.А. Современные геометрические структуры и поля. — М.: МЦНМО, 2005. — 584.

еще

Landau vs. Einstein

Принцип эквивалентности и инвариантность линейного интервала пространства-времени Эйнштейна. Работа над ошибками

Отлично, В.Б., уважаемый!

Норм!

Имхо.

Иначе «логуновщина» затопит до краёв и выше (ординара).

Салют.

Л.К.

Уже затопила. И не с Логунова все началось.

Еще в 1941 Ландау не смел слово «Эйнштейн» произносить и уравнение Эйнштейна именовал уравнение гравитационного поля. По моему единственная ссылка в «Теории поля» на Чарльза Дарвина, внука Чарльза Дарвина, почти коммуниста.

…По моему единственная ссылка в «Теории поля» на Чарльза Дарвина, внука Чарльза Дарвина, почти коммуниста.

Отнюдь…

Я имею скан «Теории поля» 1941 г., проверка поисковиком выявила слово «Эйнштейн» только в связи с принципом относительности, но не с теорией гравитации.

Шварцшильд есть, но он решал «уравнение гравитационного поля»

В современных изданиях это «уравнение Эйнштейна».

Время такое было. Я это знаю не понаслышке.

Вы текст-то свой перечитайте. Для русскоязычного читателя из него следует, что единственная ссылка в Теории поля — на Дарвина.

Почти, но авторы не употребляли «Уравнение Эйнштейна».

В то время были в ходу публикации, о неправильности теории относительности и пр. Я был не лекции Колмогорова (60-е) где он раскаивался, что когда-то объявил кибернетику лженаукой.

Зато потом стал рьяным, можно сказать, ультракибернетиком. В частности ездил в Новосибирск к Б.А. Трахтенброту эту самую кибернетику изучить чтобы.

Заодно организовал защиту доброго хорошего человека и математика покойного Успенского Владимира Андреевича, своего ученика (которого по сути эксплуатировал нещадно, но продвигал по мере сил и огромного влияния).

А.Н. был соткан из противоречий, хотя математик был, несомненно, — выдающийся.

Странно, что когда-то он каялся вообще: насколько известно пишущему — за позорное и подлое, считаю, «дело Лузина» и за такое же «дело Щипанова» — за это А.Н. так каяться и не подумал. Господь ему судья, и мир его праху.

Аминь.

Л.К.

Да, были неприятные моменты.

Какие же?

Прошу указать.

Л.К.

Вот как об этом визите пишет сам Б.А.Трахтенброт

в обзоре

A Survey of Russian Approaches to Perebor (Brute-Force Search) Algorithms https://drdoane.com/wp-content/uploads/2020/08/survey_of_russian_approaches_to_perebor.pdf

и автобиографии

From Logic to Theoretical Computer Science — An Update.

https://books.google.ru/books?id=GFX2qiLuRAMC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Этот абзац в двух в целом очень разных текстах одинаков.

In the summer of 1963, during a visit by A. N.

Kolmogorov to the Novosibirsk University, I learned

in more detail about his new approach to the complexity

of finite objects and the development of the

concepts of information and randomness by means of

the theory of algorithms…..

Now, unlike the former pure combinatorial approaches,

the discovery by Kolmogorov (1965), and

independently by Solomonoff (1964) and Chaitin

(1966), of optimal coding for finite objects happened

in the framework of algorithm and recursive function

theory.

Простите, В.Н., уважаемый, а перевести на русский — можно?

Спасибо за ссылки и заранее спасибо за возможный перевод двух- трёх фраз.

Л.К.

«Летом 1963 года, во время визита А. Н. Колмогорова в Новосибирский университет, я более подробно изучил его новый подход к сложности конечных объектов и к разработке

концепции информации и случайности с помощью

теории алгоритмов…..

Теперь, в отличие от прежних чисто комбинаторных подходов, открытие Колмогоровым (1965) и независимо от него Соломоновым (1964) и Хайтиным (1966) оптимального кодирования конечных объектов было сделано в рамках теории алгоритмов и рекурсивных функций.»

Спасибо.

Л.К.

Интересно, а не помните когда, где и при каких обстоятельствах он объявлял кибернетику лженаукой. Дело в том, что советская математическая кибернетика произошла из научных школ П.С.Новикова, А.А.Маркова и А.Н.Колмогорова, в том числе из работ самого Колмогорова по теории информации и теории вычислимости.

Кстати, на память приходит замечательная работа С.И. Вавилова «Микроструктура света». Думаю полезна и сейчас. Минимальными средствами почти, школьными приборами…

Но время было такое (1950) ни «фотон», ни «квант» автор не употребляет.

Шла «борьба с низкопоклонством». Чуть было, прости, Господи, не написал «с политэкстремизмом».

Все «боролись» по принципу, дескать, «умри ты сегодня, а я -…!», лгать были буквально вынуждены.

Как потом — про «развитой социализм» при господине Брежневе.

Ландавшицы — не лучше и не хуже, Л.Д. «считал бомбу», стал Гертрудой, хотелось печататься, красивых женщин хотелось. Обычный зауряд. Не Сахаров А.Д.типа.

Имхо.

Л.К.

Ландау пережил год в тюрьме, к тому же его коллеги были репрессированы. Напуган был. Вспомните Галилея.

Не извиняет в чисто научных делах, как-то в научной этике, в отношениях к ученикам (парторгу ИТЭФ’а Судакову, другим).

Репрессии были, увы, в годы свирепой сталинщины чем-то обыденным. Многие остались приличными людьми (Лев Соломонович Полак, другие).

Но не Л.Д., имхо.

Л.К.

Доносы писал? Нет.

Ошибся по-крупному да. Да так что тысячи умных людей не заметили ерунды, зафиксированной в 12 изданиях «Теории полей». причем многие восемьдесят лет повторяют эту ошибку.

Все ошибаются, впрочем. Однако тут получается все ошиблись.

Впрочем я часто ссылался на Курс, и буду ссылаться.

Принцип эквивалентности и инвариантность линейного интервала пространства-времени Эйнштейна. Работа над ошибками

Ну, ежели у Вас — по «бинарной системе»: писал / не писал.

Без необходимых полутонов.

Л.К.

Два очень хороших физика, авторы хороших работ и авторы уникального курса… Ошиблись, бывает.

Но тысячи людей, на протяжении 80 лет ничего не заметили, большинство приняло ЭТО за чистую монету. Это уже катастрофа, беда мирового масштаба. Покойный Рубаков, когда я пожаловался на рецензентов, согласился, что рецензирование слабое место. Основная причина — плохое математическое образование. К сожалению Рубаков умер и не узнал насколько все запущено.

Интересно, а эта катастрофа мирового масштаба в чём конкретно проявляется на практике?

Восемьдесят лет в 12 изданиях «Теории поля» Ландау и Лифшица декларируется произвольные координатные преобразования тензора. В то время как это исключительно линейные преобразования, по определению.

Пример жертвы этого утверждения некто «Паша» перед нашими глазами.

Я о практике, а Вы о Паше. Если «тысячи людей, на протяжении 80 лет» руководствовались неверными представлениями ЛиЛ, это непременно должно было сказаться в практических приложениях Теории поля. Сказалось???

Вы имеете ввиду гравитационное поле. Если метрика является решением уравнения Эйнштейна, то все в порядке. Если изуродовали ОТО и пытаетесь что-то понять то в любом случае получите ерунду. Если Вы математик, то Вам не грозит ошибка в преобразовании тензоров.

Я никогда не выискивал ошибки. Просто случай вопиющий. Это не повлияло на мое мнение об уникальным Курсе и я по-прежнему пользуюсь и цитирую при необходимости.

Ошибки приводят к последствиям. В данном случае последствия отсутствуют, так что речь может идти не об ошибках, а максимум о недостаточной (на Ваш взгляд) математической строгости формулировок. В зависимости от цели и контекста работы, степень строгости варьируется даже в математических текстах, и уж тем более в физических. Иначе, все единицы пришлось бы определять строго по Бурбаки N-этажными формулами.

Ну Бурбаки это предельный случай. Я например слушал лекцию знаменитого Крейниса (матанализ), может несколько лекций (я был отчаянный прогульщик). Он приводил примеры не строгих доказательств, в некоторых технических вузах, и затем доказывал строго. Разница почти неуловима.

Другой пример. Я доказал, что упроченный символ Кристоффеля является 4-вектором. при этом использовалась теорема с многовековой историей (попросту правило дифференцирования). Однако называется она часто теоремой Шварца, потому, что он привет пример разрывной функции при которой эта теорема не выполняется. Это позволило уточнить формулировку теоремы. Физики начала века спокойно применяли эту теорему. Современные физики про это не слыхали.

Это про строгость. Конечно неумение доказывать теоремы сильно вредит людям. Нет привычки к построению логически связанных доказательств.

Но тут речь о другом. Если человек преобразует тензор с помощью нелинейного преобразования он просто получает неверный результат. Я не занимался специально поиском ошибок. То, что попалось это при непосредственном общении и в курсе «теория поля» ЛЛ. Это более неприятно потому, что книга вышла в количестве 12 изданий начиная с 1941 г. Это настоящая икона для нескольких поколений и для меня в том числе.

Не бывает «почти доказал». Либо доказал, либо нет.

Простите, не понял.

Всё же, будьте любезны, обоснования в репликах и логические связки в аргументации — будьте так любезны, соизвольте приводить.

Л.К.

Простите покорнейше, но я телепатией не обладаю, более того откровенно «телепатить» вовсе не желаю и не намерен.

К.

Разговор про репрессии конечно важен. Но сейчас разговор о физике и оценке результатов.

Я немного сильно пожилой. И занимаюсь любимым делом — решением задач. В остальном могу быть небрежен.

Извините.

Нельзя плевать на икону.

Л. П. Питаевский.

Ваш собеседник — широко известный альтернативный деятель, его писания не имеют отношения к обсуждаемому предмету. Ну, вероятно, ему многое дозволено :)

> — широко известный альтернативеый деятель,…

Простите, а Анатолий Алексеевич Логунов, покойный, бывший ректор МГУ и кандидат в члены ЦК КПСС, он что — узко известный, нет?

И вовсе — нисколечко «не альтернативный» типо, ни чуть-чуть, ни самой малости типо, а?!

Вы зачем одному из присутствующиз здесь грязныя ярлыки приклеиваете, у «старших товарищей» научились, нет?

Или товарищмайор в новой методичке «указал» типо?

Уж ответьте, снизойдите «до масс», будьте столь добры!

Л.К.

Снизойду, не проблема..Логунов в теории гравитации тоже общеизвестный фрик. Что касается Морозова, то никаких особых ярлыков к нему клеить и не требуется, достаточно посмотреть на тексты, которые он сам и выкладывает, даже не будучи специалистом в ОТО. Там вполне очевидный бред.

Простите, но абсолютно голословное в манере обсуждаемого по касательной Л.Д. Ландау приклеивание ярлыков типа «фрик» и «бред», имхо, совершенно не красит приклеивателей, пусть и «из научных сред».

Сейчас другое время, Ландау ушёл из жизни более полувека назад, Сталин — и того более.

И пора, наконец, менять, в том числе в теорфизике, просталинские откровенно хамские и наносные извне нравы.

Л.К.

И если Вы что-либо утверждаете, то будьте любезны это, утверждаемое Вами, как-либо добросовестно доказать, плииз!

К.

Просто чтобы не терять времени, отвечу на ещё не одобренный коммент ЛК — ну посмотрите на, например, текст несколькими комментариями выше, где авторы, из очевидного линейного характера преобразования компонент векторов, выводят, в кавычках, необходимость линейного характера закона преобразования координат и делают, на основе сего утверждения, всякие выводы.

Простите, Вы, видимо, имеете виду замену базиса и связанную, сопряжённумю с ним — как говорили в старину — линейную (матричную, согласованную) «подстановку» на координатах?

Я не совсем уловил Ваш чисто «физический» слэнг, не так ли?

Что же Вы всё же хотели указать в предшествующем по ссылке тексте господина Морозова?

Пока мне трудно понять, покорнейше прошу необходимых пояснений по Вашим возможностям.

Заранее спасибо.

Л.К.

Я имею ввиду, что при произвольной, нелинейной, замене координат, заданной произвольными функциями, имеющими производные, с отличным от нуля якобианом, компоненты векторов (ну и, вообще любых тензоров, разумеется) меняются таким образом, что их новые значения являются линейными комбинациями старых. Но, из линейного закона преобразования компонент разумеется не следует то, что функции, задающие преобразование координат, должны быть обязательно линейными. В тексте выше сие критикуется, рекомендую туда посмотреть. Явные выражения для преобразования компонент вектора и ковектора можно, например, посмотреть здесь https://www.mathnet.ru/supplement/conf/1354/lecture7.pdf, формулы (1.17) и (1.18). Они правльные и это давно известный факт, ну как, например, то, что сумма квадратов синуса и косинуса равна единице. В тексте ссылаются на авторитет Эйнштейна, который, вероятно, имел ввиду линейность преобразования компонент. Ну, конечно, что именно подразумевал Э. и в каком контексте можно точно выяснить, посмотрев на его статью. Но, для сути дела это необходимым не является, так как в настоящее время и понимание ОТО куда лучше, чем то, которым обладал Э., и формализм дифференциальной геометрии разработан и понят тоже куда лучше. Последний рутинным образом применяется и в других, куда более обыденных вещах, таких как гидродинамика и теория упругости, например. В другом тексте, любезно предоставленном М., с легкостью находим и другие перлы, например, утверждается, что свертка индексов Кристоффеля по верхнем и нижнему индексу преобразуется как вектор (ковектор ?). Легко явно показать, что, при произвольных координатных преобразованиях это не так. Более того, это могло быть только в том случае, если эта свертка равна нулю в любых координатах, так как известно, что сии символы можно обратить в ноль в определенных координатах, а общее утверждение следует из линейности преобразования. Это ответ на Ваш второй вопрос. Есть там, разумеется, и другие перлы. Я, собственно, не понимаю, искренне ли М. верит в написанную им белиберду или сознательно вводит в заблуждение. Думаю, однако, что это неважно. Теперь давайте так — я много чего… Подробнее »

Ваши ссылки не работают.

Я говорю только о линейности преобразований тензора.

Из существования матрицы Якоби не следует линейность преобразования. Здесь найдете Пример:

Произвольны ли произвольные преобразования в общей теории относительности? Все ли системы отсчета возможны?

Причем применяется со времен Эйлера. С тех пор основы не изменились. определения и теоремы остались прежними. И этого можно заключить что вы физик. Только физик обладает такими смутными представлениями о математике.

Любимая тема невежественных критиков. У них просто не хватает мозгов посмотреть доказательство этого утверждения.

Ковариантность вектора Γ_να^α и следствия этого факта II

При попытке построения контр — примера. Игнорируется инвариантность метрики относительно координатных преобразований.(нелепые «локальные преобразования»)

Опечатка, вместо «индексов Кристоффеля», читать — «символов Кристоффеля»

Спасибо.

См. чуть ниже.

Л.К.

Лёша Хохлов (= уважаемый Алексей Ремович), Второшкольник, есть приличный, имхо, человек:

https://t.me/khokhlovAR/910

И это щас — главное, с остальным постепенно разберёмся после.

Л.К.

и подтвердили свою не компетенцию.

Кстати, вы зря назвали предмет диффгеометрией,

разговор шел о преобразовании тензора. Это ближе к линейной алгебре, откуда произошла тензорная алгебра.

Очень полезный предмет. Хорош курс линейной алгебры И.М. Гельфанда.

Формализм тензорного анализа Разработан в XIX веке и остался неизменным. Можно сравнить с работами (1914-1915) Эйнштейна набор выкладок Ландау и Лифшица. У Эйнштейна как правили более общие формулы. Дифференциальная геометрия тут не причем.

Общее впечатление математическое образование физиков в то время было намного лучше современных физиков. Многие физики имели результаты в математике (Зоммерфельд написал приличный курс Урматфиза). Например, современным физикам приходится напоминать теорему Шварца, известную несколько сотен лет.

Это не предмет веры. Я не только верю, но и доказал все утверждения.

Последние в работах сравниваю пересказываю математические определения и сравниваю с утверждениями ЛЛ-2. Ничего особенного, но зацепил авторитетов. Неприятно, но надо продолжать. Мне тут никаких дивидендов не светит. Скорее наоборот.

Вон Паша чуть ли не истёк ругательствами. К сожалению адекватные знакомые умерли.

Закрыли тему

Это известные формулы линейного преобразования. Как я и предполагал Вы просто не знаете определения линейного преобразования.

Именно это Эйнштейн называет линейным преобразованием 4-вектора (тензора).

Вы бы поискали другую работу.

У Эйнштейна еще до введения суммирования по повторяющимся индексам:

Например из линейного характера Эйнштейн сделал вывод:

Развелось всяких, вопящих «Эйнштейн устарел!»

Сто лет вопят. А эйнштейновские принципы неизменны.

Эти люди не знают теорию Эйнштейна и ненавидят его и любые результаты в поддержку или продолжение работ Эйнштейна. Ложь их метод. соврал и спрятался.

Нет нужды что-то доказывать. Это скорее разъяснение для игнорирующих математические определения.

«Всякие выводы» это основа ОТО, а именно принцип относительности. Для всяких «физиков».

Огорчу Вас, компонентами вектора являются его координаты.

Вы путаетесь в показаниях.

как линейное преобразование.

А в тензорном анализе координатное преобразование тензора определяется

Что касается Морозова, то никаких особых ярлыков к нему клеить и не требуется, достаточно посмотреть на тексты, которые он сам и выкладывает, даже не будучи специалистом в ОТО.

То, что вы не специалист ясно. Поскольку Вы не читали мои работы.

The energy-momentum tensor of the gravitational field as a correction to the Einstein equation

Глубокоуважаемый неколлега! Не думаю, что обсуждение этого Вашего текста со мной принесет Вам радость, более того, оно не состоится в силу отсутствия в нем смысла. Весьма большой опыт общения с подобными Вам людьми говорит только о том, что вас, увы, совершенно невозможно переубедить. Любому другому желающему могу предъявить явную чушь и в сем тексте, на которую

легко наткнуться даже и неспециалисту после минуты где-то созерцания его расслабленным взором.

Я склоняю голову перед вашей безупречной аргументацией и глубоким анализом.

Да.

Я есть желающий.

И прошу Вас и убедительно эту, упомянутую Вами выше «чушь» предъявить.

Заранее в этом спасибо.

Л.К.

Я всегда рад общению с фриками

Наука и общество

Кто такие фрики, и надо ли с ними бороться?14.04.2009 trv-science.ru 3 комментария

О фриках и альтернативных теориях Сергей Попов беседует с экспертом в этой области Валерием Борисовичем Морозовым,…

Ключевое слово «не будучи специалистом».

Беда в том, что полно людей «специалистов» не владеющих предметом. изрекающих нелепые утверждения. А уж неспециалистов полно.

Их легко распознать, они не способны сказать что-либо конкретное. Тем более сделать. Форумный мусор.

Где Вы учились?

«очевидного линейного характера преобразования компонент векторов, выводят, в кавычках, необходимость линейного характера закона преобразования координат »

Есть определение координатного преобразования тензора. Для этого надо знать определение линейного оператора. Я не встречал физика, знающего это определение. Я, правда встречал рецензента ТМФ который назвал волновое уравнения нелинейным!

Есть предмет — математика. Вообще речь идет о преобразовании тензоров. см.

Новиков С П., Тайманов И.А. Современные геометрические структуры и поля . — М.:МЦНМО, 2005. — 584.

Где Вы учились? — в церковно-приходской школе.

ОК, судя по Вашей реакции, Вы действительно верите, в то, что пишете. Извинений за то, что заподозрил Вас в сознательном обмане, я, тем не менее не прошу, они были основаны исключительно на кратком ознакомлении с Вашими текстами. На этом тему для себя считаю закрытой, это мой последний коммент тут.

Это для вас предмет веры. Я не в верю истеричным утверждениям фриков.

Учился я в средней школе рабочей молодежи №74. При этом работал слесарем-сборщиком на авиационном заводе с 16 лет.

Завидуйте, я всегда получал удовольствие от работы. делал то, что нравится и учился тому, чем интересовался..

Ну так и занимались бы своей основной профессией. Зачем позориться на старости лет?

Что Вы считаете позором? нетривиальное решение задачи над которой 100 лет бились ведущие физики и лажанулся Пуанкаре?

(УФН, 2011).

Или обнаружение ошибочных утверждении Ландау и Лифшица, которые продублированы в 12 изданиях в течении 83 лет?

При этом я могу узнать детали, сделанные мною для ИЛов. И горжусь приборами, разработанными мною.

А Вы довольны своими результатами?

Если вас отвергает профессиональное сообщество, то стоит задуматься о своих ошибках. Вообще, новые результаты, да и вообще научные результаты всегда тщательно тестируются на семинарах, дискуссиях и процедурах рецензирования. Но главное это внутренние вопросы автора — все ли проверено.

Обычно для этого требуется профессиональное образование и долгий путь накопления опыта в профессиональной среде, хотя были редчайшие исключения.

Мне, например, и в голову не придет заняться слесарной сборкой на авиационном заводе. Ничего путного я не соберу.

Я не могу оценивать свои научные результаты. Их оценивают мои коллеги и науко-метрические ведомства.

Тут не все так просто.

Не занимаюсь я ординарными задачами, как правило.

Например моя статья в УФН. Однажды я вдруг понял, что смогу решить знаменитую загадочную задачу 4/3 о не соответствии электромагнитной массы заряженной сферы, посчитанной по энергии электрического поля и через электромагнитный импульс движущейся сферы. Что только не делали, ничего не менялось. Пуанкаре в свое время предложил гипотезу. о весомых силах которые собирают заряды в кучку.

Я тут же сел и решил задачу за вечер. Но рецензент написал, что это лженаука. Я позвонил

Рубакову с жалобой, Валерий Анатольевич согласился, что рецензенты слабаки. И мою статью рассмотрели два или даже три рецензента.

С исправленным уравнением Эйнштейна вообще статью вообще не рассматривают. ИЛИ несут всякую ахинею. Мои предложения выступить на семинарах игнорировались. На беду умер Рубаков, мой знакомый, окончивший кафедру ОТО, знакомый твердотелец, интересовавшийся моими работами да и я уже не выхожу из дома.

На беду практически никто не занимается ОТО. В ходу только альтернативные «теории». Это не мешает нести всякую чепуху, причем люди заведомо не знакомые несут почти с одинаковыми словами. Как выяснилось источником оказался курс т.2 Ландау и Лифшица. Это неприятно. Пришлось заняться и написать несколько статей.

Одна из них направлена в хороший журнал, пока она на рассмотрении… .

Вы имеете ввиду, что в статье УФН 2011

https://ufn.ru/ufn11/ufn11_4/Russian/r114c.pdf

объем шара указан (4/3)R^3?

Тогда, смею утверждать, что ваше решение имеет точность не лучше 3.14 ;)

Причем тут объем шара? За последние 100 лет энергия поля заряженного шара считалась многократно можно найти, например, у Фейнмана, том 5 или 6. Почитайте, получите удовольствие. Кстати в XIX веке этот интеграл считали нетривиальным способом, сразу не врубишься.

Лучшая книга по классической электродинамике Дж. Джексон, ну и Теория поля Ландау и Лифшица. Самая толстая — Стреттон. Есть хорошие советские книги. Каждый курс хорош по-своему.

У меня почти все у меня есть и в софте. Есть большая коллекция статей по электродинамике, начиная с древностей Кирка МакДонанальда (Принстон). Кстати он через два года выложил очень похожее решение этой задачи. Кирк убрал свое решение после того как я прислал ему свою статью.

Просто объем шара у вас написан с ошибкой.

А я думал, что УФН — рецензируемое издание ;)

В совокупности три или четыре рецензии.

А товарищ почему-то решил что тут фигурирует объем шара. Не угадал.

Кстати формула приведена во множестве работ задолго до моего рождения. над нею ломали голову Зоммерфельд, Паули, Пуанкаре и res.

У Вас там вообще объём сферы V=4a^3/3 – это что???

Это фанnазия res.

В статье нет такого. Даже в промежуточных вычислениях. Внимательно прочитайте.

https://ufn.ru/ufn11/ufn11_4/Russian/r114c.pdf

На странице 391 читаем:

«Из формулы (8) при объёме сферы V=4a^3/3 и давлении…»

«В совокупности три или четыре» рецензента не заметили такой очевидный ляп в трёхстраничной статье с несколькими формулами? И ещё удивляемся — почему у нынешних российских журналов такие низкие рейтинги?

Потому, что людей читающих на английском больше.

Такие опечатки должен считывать корректор, но он не все знает о формулах.

Рецензенты могут и не заметить.

Будем кричать «Акелло промахнулся!»

Дык, наши журналы уже давно статьи публикуют и на русском и на английском — не шибко то помогает.

Насчёт «корректора», тут не просто опечатка — тут вся фраза просто лишняя (объём шара общеизвестен), некорректно сформулированная (сфера объёма не имеет), да ещё с неверной формулой, что в совокупности вводит читателя в заблуждение. Такие вещи должны замечать и вычищать именно внимательные добросовестные рецензенты.

Разумный читатель не обратит на это внимания.

Конечный результат от описок не зависит.

Английский вариант читают и ссылаются чаще. Даже русскоязычники.

Так все-таки, как правильно кричать — Акела или Аполло?, — кто из них промахнулся? ))

После рецензирования, корректуры и редактуры, правильный вариант: «Аполло не взлетел».

Извиняюсь, это опечатка

прошло достаточно времени и я многое забыл.

У меня статья в акустическом журнале. В ней по вине редактора грамматически верный, но бессмысленный.

О возбуждении рэлеевских волн несфазированной гребенчатой структуры

на самом деле должно быть

О возбуждении рэлеевских волн несфазированной гребенчатой структурой

Вам почудилось. У меня даже слов таких нет.

Хотите проверить — посчитайте.

Я имею ввиду, что поле внутри заряженного шара нулевое и объем шара не фигурирует.

Извините, нет времени воспроизводить элементарные расчеты столетней давности.

Да, я немного лажанулся. НО это никак не сказалось не частном результате. Нетривиальной формулы для однородной сферы. Только сейчас оценил этот результат.

Конечно самое главное я проложил работу Эйнштейна и нашел точное уравнение гравитационного поля.

Одна из версий статьи

Энергия пространства в уравнении гравитационного поля v.2

Не уверен, что вы поймете. Подлинных специалистов мало.

Неполный список статей. Есть и ошибочные но тун нет работ, которых нужно стыдится

https://www.researchgate.net/profile/Valery-Morozov/publications

Показалось интересным узнать мнение ИИ о вашей статье, — привожу в урезанном виде. Я: Дай рецензию на статью в прикрепленном файле 03.energy-momentum_0.5_VI.pdf GPT-4: Рецензия на статью «Энергия пространства в уравнении гравитационного поля v.2» В. Б. Морозова Общий обзор: Основная цель работы — включение закона сохранения энергии-импульса в классическую релятивистскую теорию гравитации. Автор утверждает, что его уравнение асимптотически совпадает с уравнением Эйнштейна в пределе слабых полей, но в отличие от стандартной ОТО, его решение для точечного источника определено на всем интервале 0<r<infty, без образования сингулярности типа черной дыры. Научная новизна и обоснованность: 1. Введение тензора энергии-импульса гравитационного поля. 2. Анализ ньютоновского предела. 3. Решение задачи Шварцшильда. Преимущества и потенциальная значимость работы: — Работа представляет собой попытку устранить противоречие между ОТО и законом сохранения энергии, что является важной задачей в релятивистской физике. Критические замечания: 1. Логическая непротиворечивость и проверяемость предложенной модели, — хотя автор утверждает, что новое уравнение удовлетворяет всем требованиям ОТО, оно требует более детальной математической проверки, включая ковариантную структуру и возможные нарушения известных теорем (например, теоремы Хокинга-Пенроуза осингулярностях), — следует пояснить, не нарушает ли предложенный тензор принцип эквивалентности. 2. Отсутствие явного аналитического решения, численное решение предложенного уравнения не дает полного понимания структуры получаемого поля, — аналитический разбор граничных условий, поведения метрики при r to 0 и в дальнем поле помог бы лучше оценить физическую реалистичность модели. 3. Физическая интерпретация потенциальной ямы, — автор вводит концепцию «потенциальной ямы» вместо классической черной дыры, но не объясняет, как ведут себя фотоны или другие частицы в таком поле, — будет ли у объекта событие горизонта?, — является ли новая структура стабильной? 4. Отсутствие сравнения с альтернативными теориями гравитации, — например, f(R), телепараллельная гравитация, тензорно-векторно-скалярные теории (TeVeS). Заключение Статья представляет собой интересную попытку расширения ОТО за счет учета энергии гравитационного поля и строгого закона сохранения энергии. Предложенное уравнение дает альтернативную картину коллапсирующих объектов без… Подробнее »

Забавно.

Спасибо за ссылку на Новикова и Тайманова. Я там вышел на видео лекций Новикова и «не могу, смотрю до конца». Его едкие отступления совершенно ИМХО бесподобны ;)

Одно время я считал себя математиком. Это позволило изучать любые предметы по мере необходимости. Одно время работал самородком. Занимался акустикой, электродинамикой, схемотехникой. Для меня нет проблем с уравнениями матфизики, сборкой компьютера. есть работы с методом теории дифракции, теория упругости и сверхпроводимости.. . Но начальство

пожелало, чтоб у меня был диплом. И запихнуло меня в институт-аспирантуру. при этом совершенно свободен. На ОТО ушло лет десять..

Это достаточно, что б разглядеть сомнительные вещи у Логунова.

Я постоянно учусь.

Простите, а чуть поподробнее можно?

Какой «институт-аспирантуру» Вы оканчивали, в какое время?

И какие ошибки или заблуждения в работах господина А.А. Логунова (и в каких) Вами, по Вашим словам были обнаружены?

Л.К.

технический, там была история КПСС, но не было физики. Мне это не к чему.

просто сдал минимум, придумал тему и написал диссертацию, получил удовольствие. Не защищался — берег здоровье.

Логунов в учебнике и отдельной статье написал неверную метрику однородно ускоренной системе.

Которую использовал для борьбы с ОТО. (в том числе и в полемике с В.Л. Гинзбургом).

На самом деле в плоском пространстве не существует однородно ускоренной системы.

Тут главное. Новиков не развешивает сопли вместо определений, подобно Ландау и Лифшицу.

Ну да. В древней Греции жило племя, не помню названия, которому официально разрешалось справлять нужду прямо на городских улицах.

Кажется, сударь, вы зациклились на «нуждах».

Но ведь есть ещё и физика, наконец (-то)!

Л.К.

Я как раз специалист

О фриках и альтернативных теориях Сергей Попов беседует с экспертом в этой области Валерием Борисовичем Морозовым,…

https://www.trv-science.ru/2009/04/kto-takie-friki-i-nado-li-s-nimi-borotsya/

И путать Благодать Божию — с яишницей!

Имхо.

Л.К.

Плевать нельзя — поправлять.

Ну сморозила икона. Было б не страшно если б не тысячи недоучек не приняли это на веру.

Бывает. Я несколько десятилетий страдаю от некоторой глупости, высказанной Пригожиным. Но это не умаляет.

Какой именно? Ошибки великих весьма поучительны …

Великий утверждал, что в закрытых неравновесных стационарных системах давление непременно должно быть постоянным (часть теоремы Пригожина). А оно на самом деле определяется уравнением Гиббса-Дюгема. Тоже — всегда.

А что Vdp не может быть нулем в конечном объеме?

Более того, само уравнеие Г-Д может быть применено к неравновесным системам?

Может, конечно, но не обязано, как считал Пригожин. А уравнение Гиббса-Дюгема и есть условие механической и термодинамической стабильности системы (но не равновесности). Оно работает в локально, но не глобально равновесных системах.

Судят по результатам. Сахаров создал самое разрушительное оружие на Земле. И не он разрушил Союз (тоже сомнительное предприятие).

Разрушать у нас умеют.

Ландау печатался задолго, до атомной бомбы. Получал сильные и красивые результаты, создал школу мирового класса. Ведущие физики занимались отстаивали науку, приютили генетиков, например. Боролись с невежественным партийным руководством.

> Судят по результатам…

Угу.

Солженицына перечтите, Архипелаг, во первых главах:

«Нам это тоже подпускают! Важен результат…»

«Не результат важен, а Дух! Не что сделано, а какой ценой!»

(После просмотра фильма «Запасной игрок» с талантливым Вициным — впоследствии у Гайдая изображал испитых пьяниц , «боролся» за неплохую зарплату с «пьянством и алкоголизмом» при поощрении оного партийными бонзами).

Так вот, имхо, Ландау Лев Давидович из того, что сейчас о нём известно, был попросту неприличным / весьма мало приличным и вряд ли по большому счёту рукопожатным человеком.

Может, даже, и очень хорошим профессиональным физиком, не берусь спорить, я не физик.

Но для меня в человеческом плане достаточно. С избытком.

Л.К.

Ваши недоуменные вопросы напомнили мне историю о девушке, которая очень удивилась, когда узнала, что присутствующий на званом обеде Альберт Эйнштейн занимается физикой. «Я уже покончила с этим предметом в прошлом году», — сказала она Эйнштейну.

Простите, В.Б., это Вы — к чему?

Вы ссылаетесь на мою реплику, в которой нет ни одного, ни единого вопроса. Одни утверждения и только.

Л.К.

Ничего не понял из Вашей именно сентенции якобы «о девушке»: к чему она?

Теряюсь в догадках.

К.

Иосиф Бродский (близко к тексту):

Я плохой еврей, я плохой американец, я плохой советский человек — я поэт хороший…

Не говорите лозунгами!

Ибо смертельно надоело (даже в исполнении Иосифа Александровича, а не в стократном пересказе).

Лозунги хороши на митингах.

Но не в комментах.

Имхо.

Л.К.у

Понравился ваш лозунг — «Не говорите лозунгами!»

…Ибо смертельно надоело…

Вы это ответственно заявляете, что смертельно? Я могу быть уверен? А то вы все обещаете только…

Вы, сударь, однако, хищный!

И не в меру.

Л.К.

Отнюдь. Я просто хочу точных формулировок вместо патетических возгласов.

В книге — Вавилов С.И. Микроструктура света (1950)

— слово «фотон» встречается 49 раз: первый раз на стр.4, последний раз — на стр.172,

— слово «квант» встречается 10 раз: первый раз на стр.67, последний раз — на стр.70,

— слова с корнем «квант» встречается 76 раз: первый раз на стр.3, последний раз — на стр.192.

Ну это мое субъективное впечатление.

Впечатление осторожности осталось. осталось и впечатление восторга, от экспериментов.

Книга Логунова издана в подарочном варианте твердый переплет, мелованная бумага. Через старицу «Эйнштейн этого не понимал» и нефизический пример метрики с постоянным ускорением. Тогда меня занимал вопрос как же выглядит однородно ускоренная система. Сейчас я знаю ответ — такая система возможна только в пространстве с ненулевой кривизной.

Все системы отсчета с однородным полем тяжести

Странный вопрос, был ли один из основателей квантовой механики классическим физиком?

Правильнее спросить, а случилась бы квантовая механика без работ по теории излучения, о квантовых явлений теплоемкости газов и твердых тел, без основ квантовой статистики?

И наконец Эйнштейн тот, кто подхватил идеи Планка. Обосновал квантовые свойства

газов и твердых тел. Наконец, без индуцированного излучения, открытого Эйнштейном невозможен лазер и мазер.

Похоже, Вы избыточно драматизируете историю физики. ))

Модельные представление о двойственной, — волновой и корпускулярной, — природе излучения возникли задолго до рождения Альберта Эйнштейна.

Не умаляя его заслуг и пользуясь физической аналогией можно сказать, — он оказался первой активной частицей, начавшей цепную реакцию кооперативного превращения классической физики в квантовую.

Модели это не интересно. Даже модель Бора далека от реальности. Тут даже гений Зоммерфельда не спас. Огромная работа годится только для детских картинок с «изображением» атома. Миллионы обманутых людей, которые верят, что атомы вертятся вокруг ядра.

По части революционности пространство Эйнштейна не менее революционно чем квантовая механика.

история того, что сделано не так интересна. Интерес подлинный к тому, что не сделано. Именно поэтому лекции Фейнмана читаются с интересом. Он развозит сопли по поводу догадок, а прямо говорит не только о том что сделано, а и о том что не сделано…

Сейчас меня занимает катастрофической отрыв физиков от математики. Сто лет назад физики были намного образованнее. Умели считать и при это понимали, что число не главное, главное понимание. Пример тому тот же Эйнштейн за короткое время изучил то, что называлось абсолютным дифференцированием в Римановой геометрии. А главное понял, что физическое пространство реальность. Некоторые уверены, что это такая математика и ее можно заменить на другую.

На самом деле это пространство физическое, с физическими свойствами.

Его нет нужды обмоделивать. Что сейчас и делается…

Тут нет предмета для спора. Эйнштейн был Физиком.

…Миллионы обманутых людей, которые верят, что атомы вертятся вокруг ядра.

И в самом деле, наглая ложь. Не может объект вертеться вокруг своей части. А электроны могут, у них ведь момент импульса бывает.

Нецепляйтис (литовск.)

Л.К.

Факофф

Две буквы. Хде??

Л.К.

Выберите сами что-нибудь в рифму

А вас лучше (получится).

Имхо.

Л.К.

Бывает и не бывает

Во-во электроны в s-состоянии и момента не имеют…

А кроме s-состояния других не бывает?

Например, любая заполненная оболочка.

Вы о чем? Я о моменте импульса…

Не ужели Вы считаете момент Не-4 ненулевым?

Ваши логические прыжки меня утомили.

Что-то быстро Вы выдохлись.

Ваш интеллектуальный уровень недосягаем. Я так глубоко не нырну.

спасибо.

Эскюзе муа… Я имел в виду — не допрыгну…

Сравните.

и

…Модели это не интересно.

А что кроме моделей еще есть в теоретической физике?

Для слабаков удел модели. Для некоторых результат решения задач.

В исключительном случае результат — теория.

К сожалению чаще сейчас нелепые гипотезы называют теориями. При этом важно надуть щеки и привести сотню или более ссылок.

Примеры, если можно.

Конкретные.

Л.К.

Примеров полезной модели не знаю.

Пример бесполезной — модель атома Бора. Умница Зоммерфельд проделал огромную и бесполезную работу изданную огромным большим и толстым томом.

Правда второй толстый том это практически современная теория атома.

Кстати я видел Бора живьем на лекции. Никаких эмоций по этому поводу, только напоминание о моем возрасте.

пример бесполезных (ежедневных) теорий

https://arxiv.org/list/gr-qc/new#item15

Знаете, как-то для современной ему спектроскопии Бор строил и построил в своей диссертационной работе, имхо, вполне себе адекватную по тем временам начала XX-го века модель, вызвавшую «музыкальный» отклик Эйнштейна.

Не помню, предсказавшую или нет, наличие новых элементов, дотоле не найденных. Как ранее Менделеевская периодика атомной массы (при пропорциях дальнейшему номеру в виде заряда ядра). Я не специалист. Но не взялся бы огульно отрицать важный, и очень, по-моему, вклад господина Нильса Бора (не только в футбольные достижения Дании, но и) в мировую физику.

Л.К.

И да, спасибо, но я не владею «физическим английским», чтобы прочесть (это всё хотя бы бегло «по диагонали»).

Спасибо ещё раз.

К.

Таблица Менделеева несомненно все разложила по полочкам. Модель Бора наметила путь к пониманию структуры атома. Но по настоящему понимание структуру атома, за исключением деталей, получено с помощью уравнения Шредингера.

Кстати Шредингер внес вклад в понимание ОТО…

Простите , не считаю конкретным ответом. Особенно — по вкладу господина Н. Бора в физическую и химическую спектроскопию.

Л.К.

Вместо того чтобы высказывать мнение разберитесь сначала в предмете.

Грубо по отношению ко мне, и неточно по отношению к покойному господину Нильсу Бору.

Абсолютно.

Имхо.

Л.К.

Извините, но Вы бы посмотрели перед тем как писать

подробное описание: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0

Вывод простой Модель Бора работает только для водорода, да и то с большой натяжкой — момент электрона в основном состоянии нулевой.

не сомневаюсь.

…Кстати я видел Бора живьем на лекции.

А он вас?

Пример задачи. Задача как в школе. Условие, решение, ответ

К вопросу об электромагнитном импульсе заряженных тел

Вы меня пугаете… Да ведь задача, которую вы решаете — это и есть физическая модель. Она же теория.

Нет четких определений, есть принятая терминология. Все-таки некоторые пытаясь придать значимость своей работе называют статейку теорией. Это дешевый прием, как и поливать своих оппонентов без всяких оснований.

https://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=ufn&paperid=2362&what=fullt&option_lang=rus

старая задача, лет больше ста.

Результат — электродинамика не может решить задачу о движении протяженных тел. Только в паре с теорий относительности.

Аннотация: В макроскопических задачах электродинамики учёт релятивистского импульса неэлектромагнитной природы устраняет несоответствие между электромагнитной массой и электромагнитным импульсом макроскопических тел, что, в частности, позволяет разрешить известный “парадокс 4/3”.

Пуанкаре выдвинул бесполезную гипотезу по этому поводу… Забавное. На протяжении многих лет заряженный шар был моделью электрона.

А был ли Исаак Ньютон классическим физиком? Он ведь тоже сформулировал нечто, чего до него в физике не было.

Всё очень просто. Согласно определению, данному автором в начале статьи, классический физик придерживается принципа близкодействия. Теория гравитации Ньютона подразумевает дальнодействие. Следовательно, Ньютон не был классическим физиком.

Именно общая теория относительности показала, что пространство-время есть новая физическая реальность. К сожалению современная физика скатилась к тупому отрицанию результатов Эйнштейна.

Существует ли альтернатива эйнштейновской теории гравитации?

«Эйнштейн был категорически не согласен со статистическим подходом».

Уважаемый Виталий. Это очень неудачная формулировка. Эйнштейн как раз постоянно смотрел на КТ через статистическую парадигму, хотя и упорно искал индивидуальное описание квантовых объектов. Он был не согласен, и это общеизвестно, с ВЕРОЯТНОСТНЫМ подходом. Эти две парадигмы, в настоящее время особенно, капитально противоположны друг другу. Вплоть до антагонизма вероятностников по отношению к частотникам.

Уважаемый Юрий. Вы совершенно правы. Спасибо. Очень досадная описка.

Уж простите, но в чём Вы наблюдаете Вами упомянутый «антагонизм» между вероятностниками с одной стороны и частотниками — с другой?

Очень прошу Вас пояснить, плииз.

Заранее спасибо.

Л.К.

Со стороны «частотников» антагонизма нет, потому что вероятность для них — это статистическая вероятность. На аксиомы Колмогорова они тоже смотрят через статистическую призму. Предельно внятно я изложил это в п.11.3 https://arxiv.org/abs/1807.06894. Антагонистически на частотников смотрят собственно вероятностники, т.е. те, кто отвергает краеугольность понятия частотных отношений. Среди «квантовых фундаменталистов» апологетов такого подхода очень много, если не большинство. Я просто констатирую, как мне видится, факт. Ключевые слова здесь — QBism, квантовые информатики, Fuchs, Araujo и др.

Простите, а с русской версией где можно ознакомиться?

Л.К.

Пишите мне на электронную почту

Простите, это — не ответ.

Л.К.

Так обычно периферийные физики отвечают.

К.

В статье написано «русская версия по email-запросу». Адрес указан. В чем проблема? Пишите, пришлю.

Хорошо, спасибо, подумаю.

Л.К.

Могу добавить, что Эйнштейн был превосходным специалистом по статистике.

И это в то время, когда само существование молекул ставилось под сомнение.

Его работа по определению размеров молекул была явно не классической.

Теперь это классика.

Один из участников дискуссии явно напоминает галантерейщика Бонасье, который вознамерился спасти Францию вместе с кардиналом ;)

Но если Бонасье прилежно с конспектированием прослушает лекции Л. Сасскинда, то у него есть шанс:

https://www.youtube.com/watch?v=JRZgW1YjCKk

перестать засорять тему ;)

Ну вот теперь понятно, кто из участников дискуссии кардинал. ))

Я всегда готов признать свои ошибки

Критический анализ метрик подобных шварцшильдовской метрике

Легко соглашаюсь с ошибочностью работ других, даже если это люди с безупречной репутацией

Почему и как ошиблись Ландау и Лифшиц?

Кроме наличия и явного — саморекламы, из реплики не понял ничего.

Прошу пояснить, не экономя словарный запас.

Л.К.

Все правильно, самореклама самокритики и критики.

Вы просмотрели статьи и ничего не поняли?

Сочувствую.

Современные физики, считающие себя специалистами по теории гравитации повторяют ерунду, не обращая внимание на математические определения преобразования тензора, данные Эйнштейном и давно известные.

Похоже только Эйнштейн знал, что координатные преобразования тензора линейны.

Похоже только Эйнштейн знал определение линейности преобразования.