Бруталистская Пальмира

Поздняя советская архитектура, развивая технологии интернационального модернизма, добавляла в нее утопичность. Пальмы из начальственных кабинетов превращались в зимние сады, даже иногда в застекленных подъездах жилых домов. Здесь сходилось сразу две утопии: советское покорение Крайнего Севера, когда в краю сверхнизких температур и полярных ночей должны были быть построены огромные застекленные комплексы с искусственным светом и тропическими растениями, и еще старорежимные утопии, такие как образ Петербурга как Северной Пальмиры, где тропическое, солнечное как бы звучит последним словом в дождливом городе. Предреволюционный египетский модерн города на Неве — указание в сторону такой утопии.

Экспериментальный жилой район «Чертаново Северное» на юге Москвы, названный образцово-перспективным еще на этапе утверждения плана, создавала большая команда архитекторов под руководством всесильного Михаила Посохина (1910–1989). Посохин, адаптировавший интернациональный модернизм и брутализм для нужд советской столицы, мыслил ценностно. Тогда родилась идея вдохновения древнерусской архитектурой, иная, чем в сталинскую эпоху. Посохин проектировал одну из сталинских высоток, где обычно храмовые элементы встраивались в лучезарный атеизм камня, которому не дано быть собой и потому не дано ни во что верить. Его высотка на Кудринской площади, впрочем, меньше других «семи сестер» напоминает о колокольнях и иконостасах, скорее о старорежимных и американских гаражах и торговых пассажах. Но в 1960-е годы появляется другой образ: белой церквушки на холме, чистоты стен, бурных событий истории где-то внизу. Этот образ канонизирован фильмом Тарковского «Андрей Рублёв» и туристическим маршрутом «Золотое кольцо».

Новые архитектурные принципы требовали не просто устраивать общий цокольный стилобат зданий, но и что-то скрывать. Автомобили должны были двигаться в естественной низине, чтобы гуляющие среди деревьев и восхищающиеся белыми корпусами не замечали этой суеты. Такое градостроительство сопротивлялось пороку застойного времени, срыву планов. Как Андрей Рублёв у Тарковского должен успеть всё сделать, пока вновь не начались бедствия, так и Посохин считал, что удобный микрорайон позволяет вовремя всё делать, сочетая труд и отдых, как праздники в церковном календаре. Это была новая религия, уже не сталинская религия преобразования природы, а брежневская религия очарования достижениями развитого социализма. Высокие белые дома должны были напоминать храмовые стены и белокаменное зодчество.

В районе «Чертаново Северное» были устроены проезды автомобилей под домами и автостоянки, так что трафика не было видно, но покой навевал мысль об исконном. Другое нововведение района — элементы, как сказали бы мы сейчас, «умного дома»: система пылеудаления, шумоподавления и другие удобства развитого социализма. Все эти дома-пылесосы существовали в конструктивизме и баухаузе 1920-х, но Посохин добавил еще одно — свободную планировку. И она оказалась центром, евхаристией новой религии. Вспомним, что в детском телесериале «Гостья из будущего» Москва 2084 года включает в себя посохинские здания, например «дома-книжки» на проспекте Калинина (нынешнем Новом Арбате), воспринимаемые как просторные, и противопоставлена патриархальной Москве 1984 года, где даже огромные квартиры в центре Москвы заставлены так, что не развернешься.

Маневры физиков и лириков

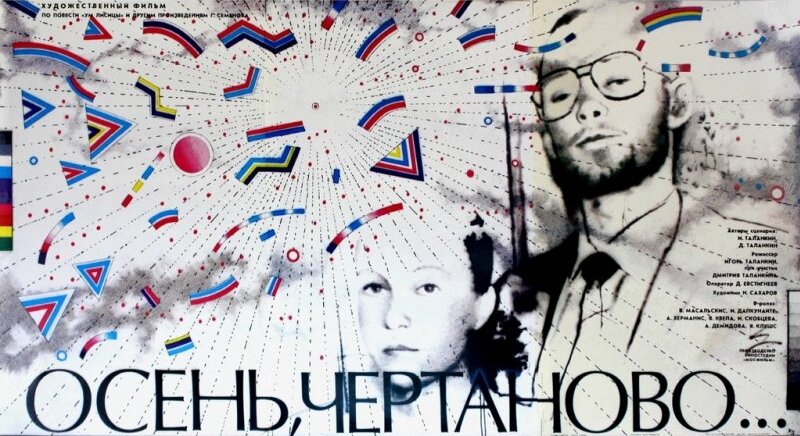

В основу сценария фильма «Осень, Чертаново…» (1988) положена повесть Георгия Семёнова «Ум лисицы», вышедшая в 1986 году в журнале «Новый мир»1. Заглавие повести было понятно и из лирической преамбулы, и из текста: лисы — представители технической интеллигенции, которым нужно обмануть бюрократов, схитрить вопреки косности. Но оказывается, что ум лисицы не действует на главную героиню, Марию, соединяющую в себе роковую женщину и резонерку. Как сразу замечает повествователь: «Уверен, что каждого своего возлюбленного она тоже изумляла своим странным поведением, то есть сводила с ума, лишала здравого рассудка, истязала своей откровенностью, делая, как и меня, своими опорами в жизни, награждая всякого такими высокими качествами, какими ни я, ни мои соперники никогда, увы, не обладали». Но дионисийской, загадочной, странной она выглядит в глазах повествователя, это ему нравится ее измученное лицо и болезненный взгляд: когда Мария говорит о деятельности своего мужа или отказывается от подарка, она ведет себя предельно рационально. Она требует от повествователя не рисоваться, принять ее как есть.

Муж Марии Наварзин выступает за полную автоматизацию мира, за превращение его в умный дом. Повествователь, отвоевывая Марию, называет себя лайнером, говорит, что хотя технари маневренны как катера (он говорит «мелкие суденышки»), лайнер способен их раздавить. Он ссылается на метафизику техники Мориса Метерлинка, который очеловечивал паровоз и автомобиль, и противопоставляет символизм Метерлинка технократизму перестроечного ускорения и контроля.

Упоминание Метерлинка не случайно. Бельгийский символист был реформатором драмы, в том числе введя в нее катастрофу. Например, в атеистической мистерии «Аглавена и Селизетта» (1892) Метерлинк вводит прием, который станет потом нормой в кинематографе — случайное падение героини с обрыва, которое точно не было намеренным, но которое следует из всего развития действий, из всех зашедших в тупик отношений между людьми. Катастрофически для Марии заканчивается и повесть Семёнова, чему предшествуют вполне символистские сцены между повествователем и Марией: он видит в ней запись в книге своей судьбы и наполняется патриотическим чувством, вспоминая красные строки отечественной истории, но она видит в нем в конце концов эгоизм, а не фантазию. «Счастье — родиться в любом из этих поселений. Может быть, даже большее, чем быть коренным москвитянином, ибо только маленький городок по крупицам собирает славу своих сыновей, терпеливо и истово разыскивая ученых, художников, поэтов и полководцев, ставит памятники землякам, которые короткой строчкой промелькнули в истории русской культуры, блеснули звездочкой на ее небосклоне».

Он хочет, чтобы она была письмом его счастья, письмом на его теле. А она тянется к нему только до тех пор, пока его фантазия отменяет любое письмо, пока он себя не выдает, пока он просто импровизирует, как лиса, заметая следы. Но рано или поздно ум лисицы след оставляет, и след разрушительный.

Воображаемое этой повести не содержит архитектуры. В ней есть намеки на тогдашние дискуссии, от экологических до эзотерических, но пространство этой повести составлено простыми структуралистскими оппозициями (на структурализм тоже есть намеки, в разговоре о право- и левополушарных людях): вольная дача и душная Москва; светлая лаборатория, где Наварзин создает лазер, и пыльный бюрократический кабинет; долгие посиделки интеллигентов за столом и быстрое движение автомобиля. Поэтому повесть, хотя очень динамична, не кинематографична — с квартирой или автомобилем в кино ассоциируются сюжеты. Это не части оппозиции, а повороты и новый взгляд на многое, на архитектуру тоже, на отношение белых церквей и белых стен. Поэтому фильм по мотивам повести многое изменил, превратив простой список перестроечных agenda — ускорение, борьбу с бюрократией, экологию, разлады в семье и т. д. — в общий образ перестройки как наступления рок-эпохи, когда уже сама реальность будет проверена на прочность. «Осень. Чертаново» — это типичный перестроечный рок-фильм, с саунд-опытами Виноградова, но и другими приметами рок-культуры.

Перестройка-рок

Хотелось бы обратить внимание на дату выхода фильма «Осень, Чертаново…» — год тысячелетия крещения Руси, празднование которого неожиданно для массовой общественности перешло из внутригрупповых мероприятий до внешних торжественных. Фильм Таланкина на границе религиозное / светское, духовность балансирует на грани нового обращения, еще не нашедшего имени. Мы замечаем в фильме заброшенные храмы и золотые маковки церквей в поле современной московской архитектуры, много зажженных свечей (на театральном представлении в начале фильма и на вечеринке, посвященной пятилетию брака главной героини, где разговаривают о будущем ЭВМ), кресты на заброшенных кладбищах, распятие на изображении, созданном ЭВМ, похороны матери Иры с ее завещанием «положите землю в землю» как пожеланием собственного отпевания.

В марте 1988 года Архиерейское предсоборное совещание благодарило светское советское правительство за положительное отношение к событиям и церкви вообще, в апреле 1988-го состоялась встреча патриарха Пимена и членов Синода с Михаилом Горбачёвым. Не без иронии следует вспомнить, что указом президента Верховного совета СССР от 3 июня 1988 года «за активную миротворческую деятельность» патриарх Пимен, митрополит Ленинградский Алексий (Ридигер), архиепископ горьковский Николай (Кутепов) и другие были награждены орденом Трудового Красного Знамени. Встреча была самим испытанием встречи, вполне технократическим, выдержат ли стороны эту встречу. И фильм должен был стать феноменологией такой встречи, через обращение к мифологеме часто упоминаемого в фильме Фридриха Ницше: Аполлон и Дионис не встречаются, но равно нужны.

Две главные героини фильма — Мария (в исполнении Ингеборги Дапкунайте) и Режиссер (в исполнении Аллы Демидовой) — олицетворяют дионисийское и аполлоническое начала. Дионис — бог вина и танца, иррациональности и хаоса — олицетворяет страсть, эмоции, инстинкты — в фильме дан через образ Марии. Она рыдает, смеется, падает, претерпевает, искренне отдается инстинктам и потом также легко отходит, постоянно балансирует, подобно канатоходцу, и всё же срывается в бездну, в глаза которой и так часто смотрит в тоннелях подземок, ночных городов, кладбищ и заброшенных гаражей.

Аполлон — бог солнца, рационального мышления и порядка — взывает к логике, благоразумию, чистоте и выступает за разум — в фильме представлен Режиссером. Она холодна и рациональна, критична, художественно расчетлива, отстраненна и остраненна. Именно она остраняет символизм, решая, что кинематограф должен не просто подражать жизни, но заставить жизнь подражать ему. Режиссер Демидовой асексуален, без имени, она режиссер эпохи, безэмоциональный разум. Она и робот, и не роковая женщина, а женщина рок-письма. За ней не сюжеты рок-песен, а сам принцип стиля рок, когда город записан в нас, вписан в наше искусство жить в городе.

Представления главного героя заменены в фильме представлениями Чертаново: холлы, переходы, большие стекла, всё это как загород, места, где объясняются герои. Это и есть переход как промежуточное состояние, чистилище. Внутреннее пространство показано иначе: квартира Поэта светлая с большими окнами и прямыми перспективами, она двухуровневая, как и сама душа поэта, светлая, ясная (он плачет от бессилия, не будучи официальным мужем Марии). Пространство рабочего кабинета вневременно — со старинной мебелью и старым тяжелым телефоном. Типография напоминает типографию в фильме Андрея Тарковского «Зеркало». И только квартира Марии и Святослава темная, комнаты как квадраты расщепленного распятия с картины Дали «Распятие, или Гиперкубическое тело» (1954). Она уже оплакивает хозяев. Это «нехорошая квартира».

Обращение к Булгакову также уместно именно в 1988 году. Именно тогда роман «Мастер и Маргарита» вышел миллионным тиражом в «Худлите». Каждая Маргарита захотела взлететь и ворваться к своему Латунскому. В конце фильма, в сцене ухода героини на лыжах, Наварзин зовет ее «Мара». В славянской мифологии Мара — призрак, который невидимой пеленой покрывает людям глаза, затемняет им рассудок, распустив волосы в смуте чувств. Туман покрывает лыжню, город и в конечном счете рассудок Наварзина, который заканчивает жизнь самоубийством.

В 1988 году в СССР выходят фильмы «Жизнь Клима Самгина» Виктора Титова, «Господин оформитель» Олега Тепцова, тяжелая социальная драма «Ожог» и, конечно, «Игла» Рашида Нугманова. Все они о состоянии перехода в новый серебряный век предощущений и тревоги, борьбы и веры, которая поможет справиться с проблемами и разрушениями. Зрители уже посмотрели «АССУ» 1987 года с его межсезоньем, подъемами, клубами, пустыми курортными городами, коридорами власти, санаториями с теми же разлапистыми неуклюжими и неуместными пальмами из советских столовых и железнодорожных вокзалов.

И, конечно, рок. Это «Перемен» Виктора Цоя, «Князь тишины» группы «Наутилус Помпилиус» с песнями «Скованные одной цепью», «Шар цвета хаки», поэзией Ильи Кормильцева, который начал выступать с Вячеславом Бутусовым в рамках Свердловского рок-клуба. Сам фильм «Осень, Чертаново…» начинается и завершается мелодией, исполняемой запрограммированным механизмом. Это новый уровень веры, веры в науку, которую может утвердить только город. Город религиозен, он механичный, электрический и электронный, превращающий электронику в литургию, а искусственные пространства — в искусство. Город, а не отдельный герой, рок-музыкой освящает реальность, как в великих строках Ильи Кормильцева (1959–2007):

свежее утро

разбудит нас порывами ветра

отбросит навечно

ненужные окна и двери

сорвет с нас одежды

и ржавые знаки различья

и только тогда

позволит нам выйти из дома

свежее утро

сметет наши урны и тюрьмы

погонит вдоль улиц

кучи хамского хлама

свежим утром

многое станет лишним

Александр Марков, профессор РГГУ

Оксана Штайн, доцент УрФУ

Статья подготовлена на основе доклада

на II Международной научной конференции «Прошлое в настоящем»

(Москва, РАНХиГС, МВШСЭН, 9–11 октября 2024 года)

1 Семёнов Г. Ум лисицы // Новый мир. 1986. № 7. С. 6–61.

(4 оценок, среднее: 3,75 из 5)

(4 оценок, среднее: 3,75 из 5)