Беседа главного редактора ТрВ-Наука, докт. физ.-мат. наук Бориса Штерна с докт. биол. наук Александром Марковым. Видеоверсия: https://youtu.be/8Uj75V-OwnY (Rutube: https://rutube.ru/channel/36379070/; VK Video: https://vk.com/video/@trvscience).

Метка: мозг

Об исследовании зрения животных

Изучение зрения человека и животных – традиционная тема лаборатории обработки сенсорной информации Института проблем передачи информации РАН им. А. А. Харкевича. Канд. биол. наук Елена Михайловна Максимова, старейший сотрудник лаборатории (работает в ИППИ свыше 60 лет), рассказывает об истории изучения свойств ганглиозных клеток (выходных нейронов сетчатки) электрофизиологическим методом, а также кратко описывает строение глаза камерного типа, сетчатки, электрические реакции клеток сетчатки.

Культура и пророчества Станислава Лема

За пределами основной проблематики лемовских сочинений осталось множество описаний предметов и явлений в книгах Лема, которые можно рассматривать как миниатюрные технологические предсказания. Упомянем лишь некоторые из них, сбывающиеся в последнее время. В «Магеллановом Облаке» (1954) писатель пропел настоящий гимн трионам. Это маленькие кристаллы кварца, структуру которых можно постоянно изменять, воздействуя на них электрическим током. Такой кристаллик использовался для записи информации — как текста, так и изображений, звуков и даже запахов…

Реконструкция X по активности мозга: что это значит?

Вопрос: Итак, о чем эта новая нашумевшая статья? Ответ: Ученые провели несколько экспериментов по МРТ-сканированию мозга, предъявляя при этом испытуемым некоторые изображения / клипы / слова / звуки / что угодно, затем сопоставляли эти стимулы с активностью мозга посредством алгоритмов машинного обучения и смогли использовать полученную модель для успешной реконструкции входных данных / стимулов по мозговой активности наблюдающих за всем предложенным участников эксперимента. Вопрос: Что значит «успешная реконструкция»? Ответ: Это означает, что метрики сходства между реконструированными и исходными стимулами заметно выше, чем случайное совпадение.

Лем: Интеллектроника и некроэволюция

Впервые термин «некроэволюция» встречается у Лема в романе «Непобедимый» (Niezwyciężony, 1964). Экипаж крейсера «Непобедимый» высаживается на планете Регис III, чтобы выяснить судьбу звездолета «Кондор», связь с которым прервалась. В процессе расследования обнаруживается, что люди с «Кондора» погибли. Жизнь на планете наблюдается лишь в океанах, а вот на суше все живые существа исчезли около пяти миллионов лет назад. Зато над материковой частью летают некие «мушки», которые при необходимости могут собираться в «тучи»…

Тот и Тамус: прежде всего

Вот рассказ Сократа про изобретение письменности. Ее придумал египетский бог Тот. Поделился с царем Египта Тамусом радостью открытия, сказал, что оно станет эликсиром памяти и мудрости для людей. На что Тамус ответил: «Ты не можешь здраво оценить последствия того, что сам придумал. Ведь это эликсир не памяти, но напоминания. А будет вот что. Вера в написанное заменит людям работу собственной мысли. Память их, не имея нужды в постоянном напряжении, скукожится, и мудрость исчезнет — претензия ж на нее останется». Я попробую поиграть с ним.

Ex optogenetic lux

Ранее мы поговорили о том, насколько многогранен медиатор дофамин, с какими явлениями он связан, но принципиальным остается вопрос о причинно-следственных связях между активностью дофаминовых нейронов и определенным поведением. При электрической стимуляции головного мозга в определенном участке раздражаются одновременно все клетки: это могут быть и возбуждающие нейроны, и тормозные, могут быть клетки, направляющие свой сигнал в другие отделы мозга, а могут быть интернейроны. Как добиться точечной активации только дофаминовых клеток или их окончаний?

Неисчерпаемые черепа?

Недавно было опубликовано исследование, в котором изучалось разнообразие в строении черепов синапсид, в том числе, разумеется, современных млекопитающих. Заглавие статьи не должно вводить в заблуждение, авторы изучили далеко не только синапсид, хотя синапсиды людям особенно интересны хотя бы в силу того, что мы и сами к ним относимся. Рассмотрены были и диапсиды, а конкретней, за представителей этой группы пришлось отдуваться (как это нередко случается) архозаврам, что неудивительно…

На путях свободы

Уже давно замечено: мы часто делаем то, что в принципе могли бы и не делать. Иногда это осуждается (например, трудоголизм сына), иногда одобряется (трудоголизм подчиненного). В обоих примерах предполагается, что трудоголик не знает или не хочет знать чужого мнения о своем трудоголизме. Оказывается, наша склонность делать то, что не требуется, может быть причислена к нашим устойчивым индивидуальным особенностям…

Пройти через стену Тьюринга

Могут ли быть разумными машины, которые способны играть в настольные игры или распознавать образы лишь в своем уютном виртуальном мире? Чтобы стать надежными и удобными помощникам людей, машинам надо научиться общаться и действовать в физической реальности, подобно людям. Этим проблемам посвящена статья Альберта Ефимова, кандидата философских наук, вице-президента, директора управления исследований и инноваций Сбера, зав. кафедрой инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС».

Когнитивная обезьяна и научный полилог

В апреле 2021 года в Москве прошла Неделя нейротехнологий и когнитивных наук. Ученые, представители разных дисциплин, отмечали, как важен обмен научными результатами и как порой трудно его наладить: все заняты своей тематикой и говорят на разных научных языках. Нет общей задачи, которая бы подталкивала к сотрудничеству. Или всё же есть? Над этим размышляет научный журналист Денис Тулинов.

Научатся ли нейробиологи читать мысли и разгадают ли загадку свободы воли?

Если сравнить наши знания о мозге полвека назад и сейчас, можно удивиться, как много и в то же время мало стало известно с тех пор. Очень многое стало известно и о деталях различных физиологических механизмов здорового мозга, и о том, как развиваются болезни мозга. Удалось разработать немало методов диагностики и лечения таких болезней. Но почти так же, как и 50 лет назад, мы совсем немногое можем сказать о том, какие механизмы лежат в основе внимания или памяти, и в особенности в основе логического мышления и нашего субъективного опыта — сознания…

Future Continuous

Победителем литературной премии «Будущее время» 2019 года стала научный журналист и писатель Елена Клещенко, автор рассказа «Веревка повешенного». Заявленная организаторами тема научно-фантастических рассказов в этом году — дополненная личность и итоги использования технологий развития тела и сознания. Корреспондент ТрВ-Наука Максим Борисов задал вопросы победительнице о премии и научной фантастике в целом.

У Н. В. Тимофеева-Ресовского на практике

Общаясь в студенческие каникулы с профессором Сергеем Сергеевичем Четвериковым в тогдашнем городе Горьком, а в учебное время в Москве с академиком Игорем Евгеньевичем Таммом, я услышал от них имя Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Он был в 1920-е годы учеником Четверикова и с 1925 года жил в Германии, куда попал при нетривиальных обстоятельствах…

«Открытая лабораторная»: от Малой Ляли до самых до окраин

9 февраля в России и еще 29 странах прошла «Открытая лабораторная» (openlaba.com), научно-популярная акция по проверке знаний в области естественных наук. Какие города были самыми активными и кто оказался самым умным? Какие планы у основателей проекта? 28 марта в парке «Зарядье» подвели итоги «Лабы».

«Я у мозга дурачок». Языковая проблема популяризации нейронаук

«Мозг творческих людей мешает им зарабатывать», «Как мозг заставляет нас делать глупости», «Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами» — мы постоянно сталкиваемся с такими заголовками научно-популярных книг и статей по нейробиологии. Нередко это в высшей степени достойные тексты, не зря попадающие, например, в лауреаты или шорт-листы премии «Просветитель». Бывает, что под заголовками такого типа состряпан и научпоп-мусор. Но целесообразнее ориентироваться на лучшие образцы…

Маглы в мире андроидов

Наука, преодолев многие суеверия прошлого, не сделала мир менее загадочным. Будущие открытия обещают быть еще более удивительными, еще более далекими от бытового здравого смысла. Справится ли человеческий разум с вызовами будущего? Об этом размышляет астрофизик, профессор РАН Сергей Попов.

Primus — эффективное орудие эволюции приматов

Павел Подкосов, генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн», рассказал корреспонденту ТрВ-Наука Алексею Огнёву о сотрудничестве с фондом «Эволюция», серии «Primus», прошлом, настоящем и будущем своего издательства и предпосылках бума научной популяризации в России.

Передний край нейробиологии

Понимать реакции своего мозга и управлять ими теперь хотят все, но это не так легко. Чего еще не могут понять ученые по гамбургскому счету? Об этом ведущая программы «Гамбургский счет» на ОТР Ольга Орлова поговорила с директором Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики Василием Ключарёвым.

Пределы власти над собой

Научный журналист Борис Жуков внимательно прочитал книгу Ирины Якутенко «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами» (М.: Альпина нон-фикшн, 2018) и специально для ТрВ-Наука написал на нее рецензию.

Лицо в пятидесяти измерениях

Нейробиологи давно бьются над проблемой, как мозг идентифицирует сложные объекты. Этот процесс, как они полагают, происходит в нижневисочной коре, однако его механизм оставался неизвестным. Определенную ясность внесли результаты, полученные в Калифорнийском технологическом институте под руководством профессора биологии и биоинженерии Дорис Цао (Doris Tsao). Как оказалось, мозг идентифицирует лица с помощью примерно 200 клеток по 50 параметрам. По мнению исследователей, этот механизм весьма прост и эффективен. Лица — удобный объект для исследований, так как они представляют собой достаточно однородный класс стимулов, который можно описать относительно небольшим количеством параметров…

Желание токсоплазмы — твое желание?

О том, что паразиты манипулируют поведением своих хозяев, изменяя его к собственной выгоде, написано много. Один из наиболее известных манипуляторов — простейшее Toxoplasma gondii. Самое значительное изменение, вызываемое этим паразитом, называется синдромом фатального влечения. Грызуны, зараженные токсоплазмой, теряют врожденный страх перед запахом кошачьей мочи и реагируют на него как на феромон. Однако токсоплазмой заражены многие виды млекопитающих, в том числе и люди. Возможно, паразит управляет и нашими действиями. Влияние токсоплазмы на поведение человека много лет изучает профессор пражского Карлова университета Ярослав Флегр (Jaroslav Flegr). По его данным, люди, инфицированные токсоплазмой, хоть и не очарованы запахом кошачьей мочи, становятся к нему…

Наркология в России: нашествие шаманов

Сколько наркозависимых в нашей стране? Ответ на этот вопрос получить очень трудно. Оценки экспертов различаются в разы. Но даже если мы точно узнаем, сколько именно наших сограждан страдают алкоголизмом и наркоманией, смогут ли они получить квалифицированную помощь в России? Об этом Ольга Орлова, ведущая программы «Гамбургский счет» на Общественном телевидении России, расспрашивала Евгения Крупицкого, докт. мед. наук, профессора, руководителя отдела аддиктологии (наука о зависимом поведении. — Ред.) Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института имени В. М. Бехтерева.

Роковая пицца

Случалось ли вам объедаться каким-нибудь определенным блюдом? Вы всегда его хотите, готовы потратить кучу времени и сил, чтобы этот продукт достать, а его потребление захватывает вас настолько, что от этого страдает ваша профессиональная и общественная деятельность? Вы знаете, что этот продукт вреден, но всё равно его едите, и вам нужно съедать всё больше, чтобы добиться желаемого эффекта? Появляются ли у вас симптомы отмены при невозможности вкушать любимое лакомство? Если вы ответили утвердительно хотя бы на три вопроса, у вас пищевая зависимость. Она имеет много общего с другими зависимостями, в том числе утрату контроля над потреблением, невозможность остановиться, несмотря на желание…

Вадим

В этом году исполняется тридцать лет со дня смерти Вадима Книжника, умершего внезапно и необъяснимо в метро по дороге в Институт теорфизики им. Ландау РАН, где он работал и где на семинаре собирался представить свои только что полученные результаты.

Деменция пасует перед образованием

Население Земли стареет, а с возрастом приходят болезни, в том числе сенильная деменция, или старческое слабоумие. Так называют ослабление памяти и когнитивных функций, развившееся в результате гибели нейронов головного мозга. Нарушения настолько сильны, что люди не могут жить самостоятельно. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, старческой деменцией страдают более 46 млн человек, и специалисты ожидают, что к 2050 году число больных увеличится почти втрое. Однако в некоторых развитых странах старческая деменция за последние четверть века, вопреки прогнозам, стала отступать.

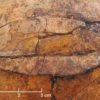

Роман с камнем

Камнями удобно колоть орехи. Многие приматы именно для этого их и используют, некоторые еще разбивают камнями раковины моллюсков или панцири крабов. Вот и всё, пожалуй. Неудивительно поэтому, что внимание ученых привлекли чернополосные капуцины Sapajus libidinosus, обитающие в бразильском национальной парке Серра-да-Капивара, которые нашли камням куда более разнообразное применение. Обезьяны не только раскалывают ими пальмовые орехи и семена, но и выкапывают с их помощью коренья, расширяют отверстие в стволе дерева или щель в камнях, где предположительно скрывается добыча, причем используют в этом случае по очереди камень и палку. Они явно выбирают камни, а не хватают первый попавшийся.

Гены сна и сновидений

Сон необходим всем животным. Спят и птички в саду, и рыбки в пруду, и мышка за печкой. Именно мыши стали героями эксперимента, проведенного специалистами Цукубского университета (Япония) при участии японских и американских исследователей из других научных центров. Работой руководили Хиромаса Фунато и Масаси Янагисава. Исследователей интересовали молекулярные и клеточные механизмы, регулирующие состояния сна и бодрствования. Потребности во сне у разных людей (и животных) разные: кому-то достаточно немногих часов, другие спят по полдня. И у этих различий должна быть генетическая основа.

Иностранные языки как тренировка для мозга

В течение пяти лет, к 2020 году, все российские школы должны перейти на новый стандарт обучения, в котором второй иностранный язык вводится с пятого класса как обязательный предмет. Теперь уже бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов объяснил это нововведение тем, что иностранные языки развивают память и повышают интеллект детей. Зав. лабораторией нейролингвистики Высшей школы экономики (Москва), канд. филол. наук Ольга Драгой рассказала Инне Воробей о когнитивных процессах, происходящих в мозге при изучении новых языков.

Четвероногие слушатели

Собаки понимают больше, чем мы привыкли думать. И хотя владельцы барбосов и шариков знают об этом уже давно, неоспоримые доказательства найдены только сейчас. Ученые Будапештского университета (Венгрия) с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии исследовали, как собаки воспринимают человеческую речь. Оказывается, наши четвероногие друзья распознают речь так же, как и люди. Для понимания слов они используют левое полушарие, а для понимания интонации — правое, затем объединяют информацию. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Science. О подробностях экспериментов корреспондент нашей газеты Инна Воробей узнавала у ведущего автора работы, сотрудника факультета этологии Будапештского университета и сотрудника проекта «Семейная собака» Аттилы Андикса.

Опаляющий разум Генриха Альтова

15 октября Генриху Сауловичу Альтшуллеру исполнилось бы 90 лет. Он ушел из жизни 18 лет назад, но я и сегодня продолжаю задавать ему каверзные вопросы и слышу в ответ тихий иронический голос. Эти диалоги, которые я веду сам с собой, помогают думать, работать, жить…

Международная станция мозга

Опыт МКС вдохновил нейроученых. Они предлагают создать the International Brain Station (TIBS), и это важный поворот в области изучения мозга. Этой идее посвящена статья 60+ авторов с кратким изложением идеи. Это плод совместных мозговых штурмов, первый был в апреле, второй в июле 2016 года. В сентябре в Нью-Йорке состоится третий, в рамках генассамблеи ООН. Суть: предложена новая модель научного процесса.

Это невероятно! Истории от основателя Игнобелевской премии Марка Абрахамса

Книга основателя Игнобелевской (Шнобелевской) премии — сборник эссе о самых разных исследованиях вполне почтенных ученых. Только вот предмет этих исследований заставляет читателей сначала рассмеяться, а потом задуматься о весьма серьезных вещах.

Нейрогастрономия

Со школы каждый помнит, что человек различает четыре вкуса и эти вкусы воспринимают разные части языка. Кончик отвечает за сладкое; кислое и соленое воспринимаются краями, а у основания находятся рецепторы горького. И первое, и второе утверждение неверны, и известно это уже давно. Более того, привычный нам «вкус» определяется далеко не только вкусовыми ощущениями.

Юбилейная школа-конференция ИТиС 2016 пройдет на берегу Финского залива

40-я Междисциплинарная школа-конференция «Информационные технологии и системы» (ИТиС 2016) пройдет в этом году с 25 по 30 сентября на берегу Финского залива, в поселке Репино Ленинградской области.

Неделя науки в Москве

7 декабря 2015 года стартовал II Междисциплинарный научный форум «Неделя науки в Москве» (MSW 2015). Мероприятия форума проходят на площадках Инновационного центра «Сколково» и Российской академии наук.

«Пастораль»

Около 7500 лет назад в Центральной Европе, населенной охотниками и собирателями, появились пришельцы с юго-востока… Их поселения археологи узнают по украшенной особенным образом глиняной керамике, получившей название линейно-ленточной, ЛЛК. … чем дольше специалисты исследуют ЛЛК, тем сильнее в них крепнет уверенность, что европейские крестьяне раннего неолита… желали имущества и земель соседа своего и добывали желаемое свирепыми вооруженными набегами.

Выступление Михаила Ковальчука в Совете Федерации 30 сентября 2015 года

Публикуем стенограмму выступления М.Ю.Ковальчука в Совете Федерации 30 сентября 2015 года. Видеозапись: http://council.gov.ru/press-center/video/44107/

Премия «Просветитель» объявила шорт-лист сезона 2015 года

6 октября на пресс-конференции были объявлены имена финалистов премии за лучшую научно-популярную книгу на русском языке «Просветитель-2015».

Как повторяют попугаи

Птицы поют и чирикают не ради нашего удовольствия, а для обмена информацией. Большинство видов, издающих звуки, этому не учится, но порой «птичий язык» настолько сложен, что обучение необходимо. Вокальное обучение встречается редко, среди птиц оно свойственно лишь трем группам: певчим птицам, колибри и попугаям.

Василий Ключарёв: «Потерю денег и отличие от окружающих наш мозг одинаково определяет как катастрофу»

Есть много способов повлиять на решение людей… Зачем ученые это делают и к чему приводят подобного рода эксперименты? Василий Ключарёв, вед. науч. сотр. Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики, отвечает на вопросы Ольги Орловой, ведущей программы «Гамбургский счет».