В конце прошлого века в Германии в Гёттингенском университете регулярно проходили конференции по новейшим достижениям в нейробиологии. В 1998 году на 26-й такой конференции меня поразила лекция профессора Базельского университета, генетика Вальтера Геринга (Walter Gehring). Человек средних лет, полноватый, лысый, с седой шкиперской бородкой, похожий на большого лукавого гнома, — Вальтер Геринг оживленно ходил по авансцене и увлеченно и увлекательно рассказывал о работах своей лаборатории. В этой лаборатории занимались исследованием развития плодовой мушки-дрозофилы (Drosophila melanogaster).

Развитие дрозофилы

Дрозофила — идеальный объект для генетических исследований. У нее сложное тело и всего четыре пары хромосом. В 1984 году был секвенирован геном дрозофилы. Он состоит примерно из 132 млн пар оснований и содержит приблизительно 14 тыс. генов.

Это насекомое с полным превращением. Примерно через 24 часа после оплодотворения из яйца выходит личинка, которая проходит три линьки, занимающие около 5,5–6 дней, после чего становится куколкой. Еще через 3,5–4,5 дня куколка превращается во взрослую муху (имаго). Весь процесс роста от яйца до взрослой мухи при температуре 25 °C занимает приблизительно 10–12 дней.

Личинка движется, ест, растет, а в ее гемолимфе праздно плавают группы клеток, внешне выглядящие недифференцированными. Они растут, не выполняя никакой функции, связанной с жизнью самой личинки, просто используют личинку в качестве питательной среды. Однако эти клетки, как выяснилось, уже запрограммированы для формирования специфических частей организма взрослой мухи1. В конечном итоге они сформируют глазной имагинальный диск, крыльевой имагинальный диск, ножной имагинальный диск и т. д. При метаморфозе личинка преобразуется в куколку, внутри которой личиночные ткани реабсорбируются, а ткани имагинальных дисков образуют структуры тела взрослой мухи: голову с глазами и антеннами, ноги, крылья, грудь и т. д.

Открытие гомеобокса

В лаборатории собирали коллекцию «мух-уродцев» с врожденной патологией развития для определения того, мутации в каких генах ответственны за эти патологии.

Когда методы молекулярного клонирования стали доступны на мухах, Вальтер Геринг осознал важность накопления клонированных последовательностей — банков генов, как он их назвал, — как шаг к эффективному клонированию и молекулярному анализу генов дрозофилы. Доступность банков генов Drosophila сыграла решающую роль в открытии «гомеобокса» (Homeobox). Так Геринг назвал короткий участок из 180 пар оснований, кодирующий домен ДНК-связывающего белка, общий для групп генов. Гены, содержащие гомеобокс, были названы гомеозисными, или Hox-генами. Гены этих комплексов играют решающую роль в развитии: они определяют специфику районов вдоль передне-задней оси тела и конкретные программы развития различных частей тела дрозофилы. Гены Hox присутствуют у всех метазоа, т. е. они представляют собой универсальную черту животного царства2.

Для обозначения генов, которые находятся на вершине определенной программы развития, Геринг предложил термин «главные регуляторные гены» (master control genes).

Для меня всё это было чрезвычайно интересно и ново, поскольку мое образование в генетике закончилось в 1962 году3.

Эктопические глаза дрозофилы

Итак, в лаборатории Геринга собирали коллекцию «мух-уродцев» с врожденной патологией развития для определения того, мутации в каких генах ответственны за эти патологии. Были в этой коллекции и мухи без глаз. Это был результат мутации в гене, названном, соответственно, eyeless (ey). (У генетиков принято давать названия генам по патологиям, вызываемым их дисфункциями, нежелательными мутациями.) В норме этот ген контролирует развитие глаз.

В 1994 году был получен от D. melanogaster и клонирован первый ген Pax6 беспозвоночных. Он соответствовал локусу eyeless. Его клонировала аспирантка Геринга Ребекка Кирин (Rebecca Quiring) [1].

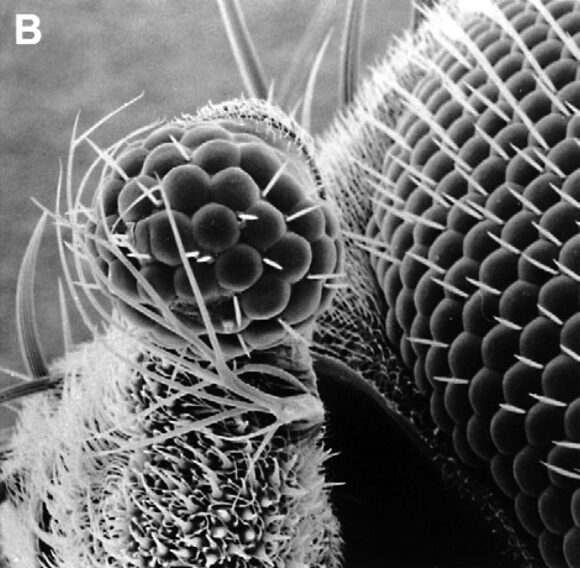

Генетики умеют «заставить» ген, ответственный, например, за образование конечностей, на личиночной стадии при помощи векторов-транспозонов4 экспрессироваться в области имагинального диска антенн и вызвать у взрослой мухи образование ноги на месте антенны (направленная принудительная экспрессия — target expression). При такой эктопической (не на своем месте) экспрессии гена eyeless (он же Pax6) у дрозофилы были индуцированы фасеточные функционирующие глаза на антеннах, на конечностях, на крыльях. В рабдомах был нормальный зрительный пигмент, отводилась ретинограмма. (Портрет мухи с эктопическими глазами на антеннах был напечатан на первой странице сборника тезисов конференции, фото 1, а). Так было показано, что ген eyeless/Pax6 является главным геном-регулятором морфогенеза глаз у дрозофилы (master control gene of eye morphogenesis).

Фото 1. Образование эктопических функционирующих структур глаза на антеннах и конечностях дрозофилы под влиянием направленной экспрессии гена еуеless (science.org/doi/10.1126/science.7892602)

Геринг рассказывает и показывает эктопические глаза, образовавшиеся на различных конечностях у дрозофилы в результате введения гена ey на стадии нескольких зародышевых дисков в диски конечностей (фото 1, б) [2].

Две врожденные зрительные патологии у позвоночных

У другого излюбленного объекта генетиков — мышей — бывает врожденная патология — недоразвитые малого размера глаза. Это мутация в гене small eyes (Sey). В гетерозиготном состоянии аллели Sey приводят к выраженному уменьшению размера развивающегося хрусталика. У этих мышей в разное время после рождения развивается катаракта. У четверти гетерозиготных потомков Sey развивается двусторонняя гидроцефалия боковых желудочков, и они умирают в возрасте восьми недель. Все аллели Sey у гомозигот являются летальными. Помимо отсутствия носовых плакод, отсутствуют обонятельные луковицы. Дефекты развития, наблюдаемые у мышей Sey, хорошо соответствуют паттернам экспрессии Pax6 в глазах, носу и мозге.

У людей известна редкая (от 1:64 000 до 1:96 000) патология аниридия — врожденное двустороннее глазное заболевание. Характерными клиническими проявлениями гетерозиготной аниридии являются полное или частичное отсутствие радужки и гипоплазия радужки. Офтальмологические осложнения, связанные с аниридией, включают плохое зрение, глаукому, катаракту, эктопию хрусталика, помутнение роговицы, гипоплазию зрительного нерва и нистагм. Это результат генетической поломки в гене под названием aniridia.

Генетики показали, что гены aniridia человека и small eyes (Sey) мыши — это гомологичные гены, их структура идентична на 98%. Но что оказалось неожиданным даже для генетиков, так это то, что эти гены позвоночных идентичны гену eyeless (ey) дрозофилы [3].

Самое удивительное

«Высокая степень консервации (сохранности) последовательностей в этих генах человека, мыши и дрозофилы, сходство фенотипов аниридии человека, „маленьких глаз“ (Sey) мыши и безглазости дрозофилы (ey) навели нас на мысль, — рассказывал Геринг, — что ey (Pax6) может быть главным геном — регулятором морфогенеза глаз, общим для позвоночных и беспозвоночных [3]. Поскольку мы также обнаружили гомологичные гены у асцидий, головоногих моллюсков и немертин, а потом — другие исследователи — у морских ежей и нематод (Caenorhabditis elegans), мы предположили, что функция ey (Pax6) универсальна среди метазоа. А если это так, то не может ли ген мыши sey вызвать индукцию эктопических глаз у дрозофилы?»

Когда Геринг обсудил эту идею с коллегами-профессорами, они (по его словам) отнеслись к ней, мягко говоря, скептически. Тут он лукаво прищурился и сказал: «У меня было три аспиранта, и я попросил их провести этот опыт. Им деваться было некуда». Ген Sey мыши был использован для направленной экспрессии эктопических глаз у дрозофилы. Подобно результатам, полученным для гена ey дрозофилы, ген Sey мыши вызвал образование эктопических структур глаза на антеннах и крыльях мухи (фото 2).

Фото 2. Образование эктопических структур глаза на антеннах и крыльях мухи под влиянием направленной экспрессии гена sey мыши. Gehring W.J. Wie sich das Auge entwickelte (Darwin und die Evolution, UNI NOVA, 2009, unibas.ch)

«А потом, — продолжал Геринг, — мы бегали по университету и показывали эктопические глаза у дрозофилы, индуцированные мышиным гомологичным геном sey! Это был триумф! Млекопитающие и насекомые, которые развивались отдельно более 500 млн лет, имеют один и тот же главный ген управления морфогенезом глаза. Это указывает на то, что генетические механизмы контроля развития гораздо более универсальны, чем ранее предполагалось» [4; 5].

Для меня это звучало фантастически! Неслыханно, настолько невероятно, что я решила, что просто плохо понимаю устный английский. Дома я перечитала текст доклада: нет, оказалось, что поняла всё правильно.

С появлением Интернета я разобралась в меру сил в работах профессора Геринга. Самое грустное было в том, что набрав в поиске W. Gehring, первое, что я увидела, были даты его жизни: 20 марта 1939-го — 29 мая 2014 года, Цюрих, Швейцария. Едва отметив 75-летие, Геринг погиб в результате автомобильной катастрофы, произошедшей в Греции, где он любил бывать, работал и читал лекции на морских биостанциях. В 2014 году Геринг высказал гипотезу о монофилетической эволюции глаз, поддерживающую теорию Чарлза Дарвина, который был его кумиром [6].

Эволюция

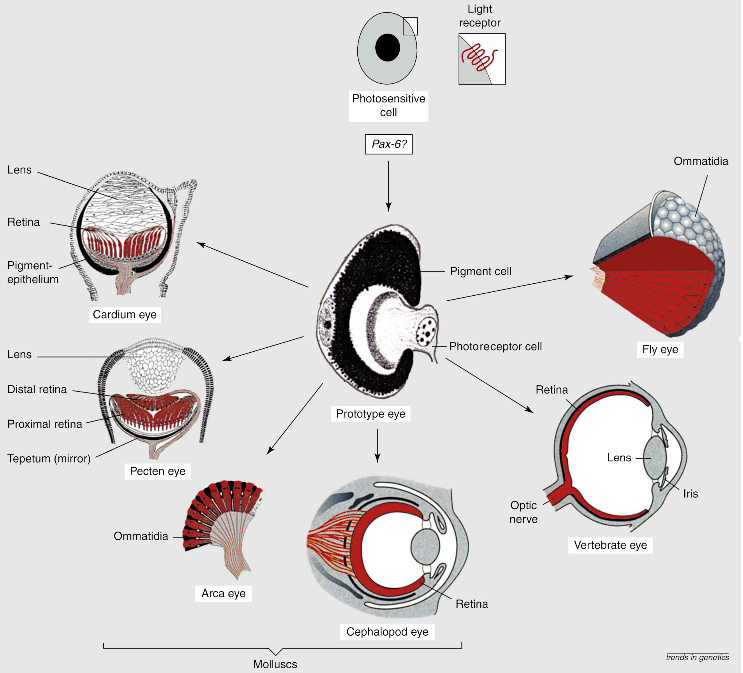

Одной из величайших загадок для эволюционных биологов со времен Дарвина стала конвергенция схожих структур и функций в организмах, которые считаются лишь отдаленно родственными. Яркий пример — эволюция глаз с очень разной морфологией: фасеточных у беспозвоночных-артропод и камерных у головоногих и позвоночных. Эволюционные биологи долгое время предполагали, что органы восприятия света развивались отдельно и независимо в этих двух линиях. Сальвини-Плавен и др. предположили, что фоторецепторные системы появлялись от 40 до 65 раз независимо [7]. Геринг же постулировал, что поразительно разнообразные глаза, обнаруженные в животном мире, могут иметь монофилетическое происхождение, т. е. произошли от предкового протоглаза [8].

В качестве первого шага развились светочувствительные клетки с рецептором света (опсином). Под контролем гена Pax6 светочувствительная клетка объединяется с пигментной клеткой, образуя орган — прототип глаза. В результате дивергентной, параллельной и конвергентной эволюции из прототипа образуются различные типы глаз: сложный глаз насекомых; глаз камерного типа позвоночных; и большой спектр типов глаз у моллюсков, начиная от примитивного глаза камерного типа у Cardium, зеркально-линзового глаза у Pecten, сложного глаза у Arca и заканчивая высокоразвитым глазом головоногих моллюсков, который очень похож на глаз камерного типа у позвоночных (рис. 3).

Встает вопрос, какими способами последующая эволюция изменила предковую зрительную структуру, т. е. как действие гомологичных регуляторов развития (master-control genes) интерпретировалось по-разному, чтобы построить различные типы глаз, наблюдаемых сегодня? Для ответа на этот вопрос было бы информативно сравнить регуляторные каскады, необходимые для формирования сложного глаза дрозофилы, с таковым в глазу мыши, чтобы определить, сколько генов сохранилось и сколько новых генов было задействовано в этих путях развития.

Геринг взялся за задачу, поставленную Чарлзом Дарвином, — как могли эволюционировать «органы чрезвычайного совершенства и сложности» — и начал искать «градации, через которые орган любого вида совершенствовался» (Дарвин, 1859). Геринг выдвинул симбиотическую теорию эволюции глаза, которую он назвал гипотезой «русской матрешки» [6]. Он поддержал идею о том, что светочувствительность впервые возникла у цианобактерий, которые позже были поглощены красными водорослями в качестве первичных хлоропластов. В свою очередь красные водоросли были захвачены динофлагеллятами в качестве вторичных хлоропластов и преобразованы в сложные фоторецепторные органеллы. Обнаружение высокоразвитых глаз у одноклеточных динофлагеллят с хрусталиком, стекловидным телом, сложенными в стопку мембранами, такими, как в наружных рецепторах сетчатки позвоночных, и защитным пигментом повышает вероятность того, что прототипические глаза могли быть приобретены у симбионтов. Геринг предположил далее, что гены динофлагеллят были переданы книдариям посредством эндосимбиотического переноса генов (так называемая интеркалярная эволюция).

Из воспоминаний учеников и коллег Вальтера Геринга

«В детстве Вальтеру подарили коробочку с куколками насекомых. Весной из куколок стали вылетать красивые бабочки — это чудо он запомнил на всю жизнь. Вальтер Геринг был биологом-натуралистом. Он делал диплом по орнитологии и даже сумел договориться с военными, и они дали ему радар для наблюдения сезонных перелетов птиц. На склоне лет он многие месяцы проводил на морских биостанциях».

«Как и многие великие ученые, Геринг был эгоцентричен и имел недоброжелателей. Его презентации и его энтузиазм по поводу собственных экспериментальных результатов или результатов его коллег иногда казались чрезмерно упрощенными и наивными. В то же время его самоуверенная простота привнесла в его исследовательскую программу базовую силу и мощь и дала импульс и воодушевление его постдокам и студентам, чтобы попытаться провести сложные эксперименты, против проведения которых возражала бы осторожность. Но что еще важнее, оказалось, что иногда процессы в природе действительно такие простые и захватывающие, как считал Вальтер».

«У него был волшебный дар привлекать высоко мотивированных коллег, которых он поощрял заниматься рискованными, высокоэффективными проектами. Посетитель его лаборатории, которая функционировала как колония художников, в конце 1980-х и начале 1990-х годов мог бы стать свидетелем того, как лаборанты анализировали реакцию на тепловой шок у пустынных муравьев, а студенты пересаживали имагинальные диски, клонировали гены контроля развития. В то время Геринг и его группа также были пионерами гибридизации in situ, и разработали ловушки-энхансеры и таким образом выявили некоторые из самых потрясающих паттернов в биологии, начиная от градиентов и полос до мелкозернистых структур в нервной системе развивающейся дрозофилы».

«Сегодня мы принимаем многие концепции и технологии, разработанные Герингом и его коллегами, как должное. Но эти прорывы произошли в то время, когда многие эволюционные биологи всё еще следовали кредо классической эмбриологии и сосредотачивались на вырезании и перестановках тканей между эмбрионами. Журнал Development получил свое нынешнее название только в 1987 году; ранее он носил название Journal of Embryology and Experimental Morphology. Геринг был редактором Development с 1990 по 1992 год и в течение многих лет входил в редакционный консультативный совет».

«Вальтер, вероятно, наиболее известен открытием гомеобокса в 1984 году — сегмента гена, кодирующего эволюционно консервативный связывающий ДНК гомеодомен, который присутствует во многих родственных факторах транскрипции, таких как гомеотические, или Hox-белки, которые определяют различные регионы вдоль передне-задней оси тела у животных во всем животном мире. Его вторым важным вкладом было открытие консервативной функции семейства генов eyeless/Pax6 в развитии глаз, что привело к новаторской концепции о том, что соответствующие органы у разных животных определяются консервативными факторами транскрипции.

Эти открытия были не только захватывающими с научной точки зрения, но и высветили философские и даже этические последствия общего наследия всех животных.

Оба эти открытия оказали огромное влияние на биологию и изменили подход к эволюционной биологии как на экспериментальном уровне, где внезапно заинтересовавшие гены легко клонировались через их гомологию с другими паттернирующими генами, так и на уровне восприятия, поскольку исследования развития на модельных организмах немедленно стали парадигматическими для органогенеза и болезней человека».

«Геринг получил множество наград — от Киотской премии за фундаментальную науку (2000) до Большого федерального креста за заслуги перед Германией (2010).

Его влияние на сообщество отражено в списке его бывших членов лаборатории, в который входят Эрик Вишаус, Янни Нюслайн-Фольхард, Пол Шедл, Спирос Артаванис-Цаконас, Дэвид Иш-Хорович, Рут Стюард, Ренато Паро, Эрнст Хафен, Майк Левин, Билл МакГиннис, Ацуси Куроива, Ясь Хироми, Марек Млодзик, Кахир О’Кейн, Генри Краузе, Грег Гибсон, Лесли Пик, Илва Энгстрём, Тони Персиваль-Смит, Сигеру Кондо, Ули Гроссниклаус, Маркус Аффольтер, Хьюго Беллен, Клайв Уилсон, Кен Кадиган, Георг Хальдер и Патрик Каллаэртс, и это лишь некоторые из них».

* * *

Читая некролог и воспоминаний коллег, учеников Геринга, я еще раз увидела этого яркого человека и поняла, что слушая лекцию Вальтера Геринга в 1998 году, я присутствовала при рождении новой науки ЭВО-ДЭВО (evolution-development), объединившей палеонтологию, эмбриологию, морфологию, молекулярную биологию, генетику, эволюцию.

Если читателя заинтересует эта наука, то я очень рекомендую прочесть две замечательные научно-популярные книги американского генетика Шона Кэрролла, всемирно известного ученого, специалиста в эволюционной биологии развития [9, 10]. Но Вальтеру Герингу в этих книгах посвящено всего несколько строк.

Елена Максимова, вед. науч. сотр. Лаборатории обработки сенсорной информации ИППИ РАН

1. Quiring R., et al.Homology of the eyeless Gene of Drosophila to the Small eye Gene in Mice and Aniridia in Humans. Science (1994). DOI: 10.1126/science.7914031

2. Halder G., Callaerts P., Gehring W. J. Induction of ectopic eyes by targeted expression of the eyeless gene in Drosophila. Science (1995). doi: 10.1126/science.7892602.

3. Gehring W. J. The master control gene for morphogenesis and evolution of the eye. Genes Cells (1996). doi: 10.1046/j.1365-2443.1996.11011.x.

4. Callaerts P., Halder G., Gehring W.J. PAX-6 in development and evolution. Annu Rev Neurosci (1997). doi: 10.1146/annurev.neuro.20.1.483.

5. Gehring W. J. The master control gene for morphogenesis and evolution of the eye Review Genes Cells (1996) DOI: 10.1046/j.1365–2443.1996.11011.x.

6. Gehring W. J. The evolution of vision. Wiley Interdiscip Rev Dev Biol (2014). doi: 10.1002/wdev.96

7. von Salvini-Plawen L., Mayr E. On the Evolution of Photoreceptors and Eyes. Evol Biol. (1977) DOI: 10.10.1007/978-1-4615-6953-4_4

8. Gehring W. J., & Ikeo K. Pax 6: mastering eye morphogenesis and eye evolution. Trends in Genetics (1999). doi: 10.1016/s0168–9525(99)01776-x

9. Кэрролл Ш. Бесконечное число самых прекрасных форм. Новая наука эво-дево и эволюция царства животных. — Corpus, 2015.

10. Кэрролл Ш. Приспособиться и выжить! ДНК как летопись эволюции. — Corpus, 2015.

1 Разработка концепции детерминации — обязательства группы клеток дифференцироваться в определенную структуру до того, как произойдет фактическая (видимая простым глазом) дифференцировка — является одним из главных вкладов швейцарской школы в генетику развития. Она отмечена Нобелевской премией 1995 года Христианы Нюслайн-Фольхард, Эрика Вишауса — сначала постдоков, а потом сотрудников Вальтера Геринга, — а также Эдварда Баттса Льюиса «за открытия, касающиеся генетического контроля на ранней стадии эмбрионального развития».

2 См. беседу Бориса Штерна с Михаилом Никитиным о происхождении животных, опубликованную в ТрВ-Наука: www.trv-science.ru/2024/08/vozniknovenie-zhivotnyh-interview-s-mikhailom-nikitinym/

3 Я окончила биофак МГУ в 1962 году. На пятом курсе нам читал генетику В. Н. Столетов, тогда министр образования, а в недавнем прошлом — ближайший сподвижник Т. Д. Лысенко. Читал он скучно и, как правило, заканчивал лекцию словами: «Но подумайте, какое народно-хозяйственное значение может иметь мушка-дрозофила!»

4 Транспозоны — векторы, представляют собой сегменты бактериальной ДНК, которые переносятся в геном мухи.

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)