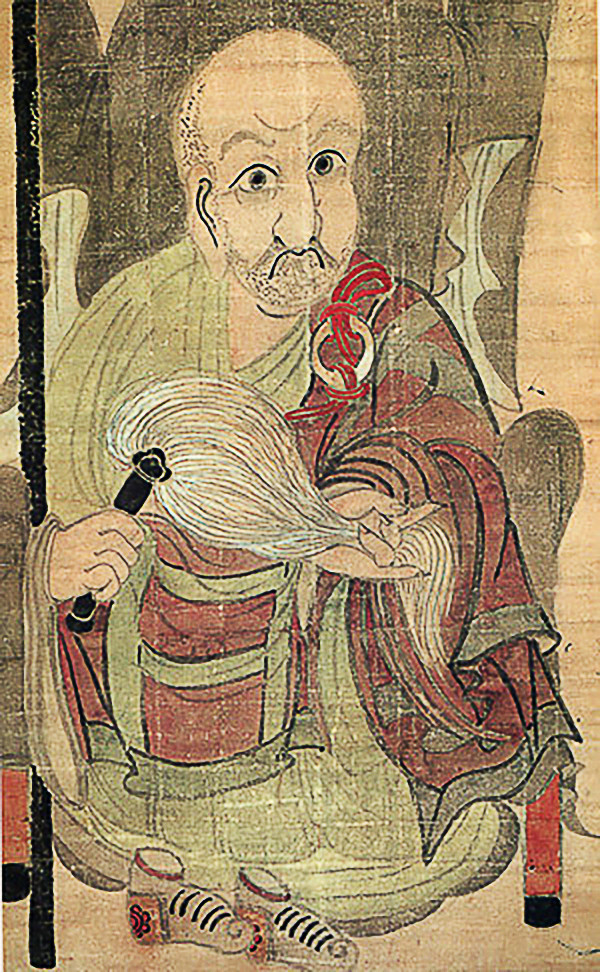

Между прочим, дзэнский монах Хакуин прожил основную часть своей земной жизни в XVIII веке. Он любил потолковать о «внутреннем взгляде»: мол, рассматривать себя изнутри гораздо важнее, чем пялиться в зеркало и глазеть на окрестности. А еще он рисовал тушью окружности — как символы бесконечности. Хакуин циркулем брезговал, рисовал круги одним небрежным махом кисти — в них есть какая-то ненатужная детскость, кривобокость и обольстительная незавершенность. Эти окружности стали теперь очень знамениты, хотя Хакуин к этому вовсе не стремился. Малевич же рисовал черные квадраты — безжизненные и скучные, которые не сдвинешь с места. Да и не хочется. Поковырявшись в красках, под одним из квадратов бдительные искусствоведы обнаружили надпись: «Битва негров в темной пещере». Интересно, было ли известно Малевичу идиоматическое выражение «как у негра в жопе»? Хакуин никогда не видел негров, если бы увидел хоть одного, может быть, жизнь его сложилась бы иначе, и рисовал бы он не круги, а тоже квадраты. Но в храме Сёиндзи, где подвижничал и рисовал Хакуин, жили одни японцы.

Хакуин хотел достичь просветления и достиг его. Малевич же хотел не знаю чего. Он об этом писал, но я не понял. Вот бы познакомить Хакуина с Малевичем! Вот уж они поспорили бы, чья геометрия лучше!

* * *

Я издал не так мало книжек, так что пришлось поработать со многими художниками, которые эти книги оформляли. В начале моей профессиональной карьеры компьютерной графики еще не существовало, обложки и иллюстрации рисовали от руки. Среди художников попадались разные — как по рукам, так и по характеру. Это только естественно — художники тоже люди.

Художник Семён вместо узкоглазых японцев нарисовал мне носатых евреев. Я указал на несоответствие. Он не смутился и оправдывался так: «Понимаешь, я же представитель реалистической школы, а мы рисуем только с натуры. Я ведь из Одессы, у нас там своя специфика, а японцы твои к нам не плавают, у них своих океанов полно, я никогда в глаза их не видел». И победоносно улыбнулся. Что и говорить, язык у него был подвешен как надо. Мог бы и писателем стать. Или актером. Потом очаровательно улыбнулся и признался, что по пьяни перепутал Дальний Восток с Ближним.

Несмотря на принадлежность к реалистической школе, портреты Ленина Семён писал маслом образцово — с кепкой, без кепки, с натужно протянутой рукой, с рукой в кармане. Ну и, конечно, на броневике. И этот Ленин не был похож на еврея, хотя Семён Ленина никогда не видел. За это моего знакомца и держали в штате — он был мастером на все руки. На подсыхающие холсты с Лениным Семён смотрел с умилением, первый его тост был всегда лапидарен: «За кормильца!» В его мастерской перегарный дух забивал запах красок. «Да, я пью, я же художник!» — с наслаждением повторял он. Свой рабочий день он начинал с бутылки пива, которая запускала его жидкостный движок внутреннего сгорания.

«А ну как власть переменится? Кого рисовать будешь?» — как-то спросил я. «На мой век вождей хватит! Кого в телевизоре покажут — того и буду. Я же художник!» — с профессиональной гордостью ответил он.

Моя книжка вышла в свет, японцы получились отменно узкоглазыми. После этого мы не виделись с Семёном долго. Я встретил его уже 21 августа 1991 года. Путч провалился, счастливые люди гуляли с детьми возле московского Белого дома, который превратился в аттракцион. Я глазел по сторонам, видел подсвеченные счастьем лица. Будто бы в одночасье в стране сменился антропологический тип, будто бы город вдруг заселили другие люди. Злодеев вымело, они попрятались от света, августовское солнце и не думало заходить. Во всяком прохожем я видел единомышленника, казалось, что все мы заодно. Я гордился своими современниками. Женщины демократической ориентации с эротическим удовольствием раздавали гуляющим даровую еду. Тут-то я и приметил Семёна — он дожевывал бутерброд с колбасой, запивая его вином из фляжки.

«Как дела?» — спросил я. «Да вот натуру изучаю, думаю Ельцина на танке изобразить», — мечтательно произнес Семён. «У тебя получится, ты же художник!» — отреагировал я.

Эпическое чувство единения с народом было прекрасным. Но, как всякое прекрасное, оно длилось недолго. Я узнавал о своем народе всё больше, он интересовался мной всё меньше. Большинство становилось всё больше, я же в глазах народа становился всё незримее. Но это было уже потом.

Семёна я больше не встречал. Но в те времена, пока я еще не выкинул телевизор на помойку, я как-то раз увидел Семёна на экране, где он презентовал панно «Ельцин на танке». «В искусстве самое важное — это искренность!» — закончил он свой спич. «Да, мастерство не пропьешь», — с грустью подумал я.

* * *

В Павловске стоит статуя прелестной и обольстительной женщины. На постаменте выбито — Clio. Рядом установлена табличка: «Евтерпа — муза лирической поэзии. Выполнена с античного оригинала. Отливка и чеканка Э. Гастеклу. 1798 г. Санкт-Петербург. Надпись Clio сделана ошибочно».

Художники часто путаются как в истории, так и в поэзии. Искусствоведы понимают в этих материях больше. Но художнику искусствоведы по барабану.

* * *

Марк Шагал приехал в СССР в 1973 году после полувековой эмиграции. Он был знаменит на весь мир и бодр. Говорил, что уехал только потому, что в России после революции не осталось красок. Посетил Москву и Ленинград, но в свой родной Витебск не поехал — боялся испортить впечатления молодости. Боялся, что не увидит там своей любимой Беллы, с которой он научился летать. Потрясенный, долго стоял в Третьяковке перед «Троицей» Андрея Рублева — не мог оторваться, прослезился. Обернувшись к жене, спросил: «Ты ведь всё равно меня не разлюбишь?»

Это уже не я рассказываю, а мой незабвенный друг — тоже Марк. Марк Гейхман. Когда рассказывал, у него на глазах тоже навернулись слезы. Лучшего рассказчика я в своей жизни не встречал. Но Марика тогда в Третьяковке не случилось, откуда ему было знать про Шагала? Марик был честным человеком и никогда не врал, он просто передал чей-то рассказ, а Мариков собеседник еще чей-то. Возможно, это была чья-то фантазия… Но разглядывая в сотый раз «Летающих влюбленных», я верю, что Шагал именно так и сказал. Он был искренним человеком.

Лет двадцать спустя я сидел со швейцарским коллегой в столовке в какой-то американской дыре. На стене висела для украшения столовки афиша, объявляющая об открытии выставки Шагала в Цюрихе много лет назад. «Видишь, мой Цюрих везде!» — радовался швейцарец. «Нет, это наш Шагал везде!» — срезал я его. Но про себя огорчился: мы и вправду везде и всюду, и от этого нас становится в России всё меньше и меньше. Шагала в то время уже не было в живых. И похоронили его в Провансе, а вовсе не в Витебске, где он встал на крыло.

Александр Мещеряков

(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)

(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)

Понравилось.

Владение словом и смыслом — изумительное.

Здравствуйте, Александр. Спасибо за интересный текст. Да, Малевич знал и писал об этом. Вот что о квадрате я прочитал в его текстах:

Подпись под литографическим воспроизведением «Черного квадрата»-«Построена в пятом (экономия) измерении как основа,

на которой должны развиваться формы всех творческих усилий изобретений и искусств.»

«Человечество есть та кисть, резец и молот, которое вечно строит мировую картину. Но нет еще такого искусства,

которое бы на своем экране показало ее, и человек смог бы увидеть общую сумму всего своего труда в мировой картине.

Я намечаю этот экран. Экраном этим должно быть представление. Но чтобы охватить представлением Мирового Творчества картинности,

необходимо изобресть знаки, которые смогли бы быть проводником состояния живого мира.»

Новое изобретение — виртуальный мир. Основа, знак, проводник -пиксель, черный квадрат, из которых строятся все изображения на мониторах.

Это гениальное предвидение Малевичем появления виртуального мира.

Мне ближе сходство черного квадрата и черной дыры (Уилер, Джон Арчибальд, 1967). Минимальная информация, Максимальная (но конечная!) энтропия (Д. Бекенштейн, 1973). Чрезмерная известность за пределами профессиональных сообществ (искусствоведов и астрофизиков).