Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — реальность, к которой сейчас приходится приспосабливаться сотням тысяч учителей старших классов и миллионам учеников школ. Значимость этой проблемы столь велика, что в период предвыборной кампании «разобраться с ЕГЭ» в случае избрания президентом пообещал В.В. Путин [1]; коммунисты внесли в Госдуму законопроект о добровольной сдаче ЕГЭ [2, 3]; вовсе упразднить ЕГЭ предлагал в качестве кандидата в президенты С.М. Миронов [4].

Действительно, критика ЕГЭ достаточно серьезная и разносторонняя (см., например, статью А.М. Абрамова [5], а также сборник материалов [6]). Но не будем повторять всех аргументов противников ЕГЭ. На наш взгляд, он мог бы оказаться весьма полезным. Объективная (без учета всяких привходящих обстоятельств) и независимая от школьного начальства и учителей оценка знаний выпускников; снижение уровня коррупции на вступительных экзаменах в вузах; повышение шансов для школьников из «глубинки» попасть в столичные вузы — вот лишь неполный перечень возможных достоинств ЕГЭ.

Отчасти эти достоинства реализуются и в нынешнем его варианте. Не зря так ожесточенно борются с ЕГЭ преподаватели вузов. Связано это не только с низкими результатами поступивших «стобалльников» из некоторых регионов. Разрешение на сдачу отдельных вступительных испытаний в МГУ, учет результатов «своих» олимпиад и т.п. — это, в частности, и результат усилий репетиторского лобби.

Но одно из необходимых условий для того, чтобы достоинства заработали в полную силу, — нормальные, содержательные задания. Об их содержании и пойдет дальше речь на примере экзамена по биологии.

Чем плохи нынешние задания ЕГЭ

Один из главных аргументов против ЕГЭ — возможность «натаскивания» на определенный тип вопросов. Перед такой необходимостью ставятся учителя, ученики и родители. Репетиторы, которые раньше готовили к вступительным экзаменам, сейчас готовят к ЕГЭ. Сами же тесты по биологии содержат мало вопросов, требующих хотя бы некоторого размышления, применения навыков решения задач и т.п. Память и старательность такие тесты проверить еще могут, а вот интеллектуальные навыки и способности — вряд ли. Отсюда еще один аргумент критиков: ЕГЭ в принципе не должен и не может выполнять две несовместимые функции — проверки уровня усвоения школьной программы и вступительных испытаний при поступлении в вуз.

Критика эта совершенно обоснованная. Вот типичные задания, для выполнения которых думать вообще не надо:

Богатые энергией связи в молекуле АТФ называют…(ответ: макроэргическими).

И еще:

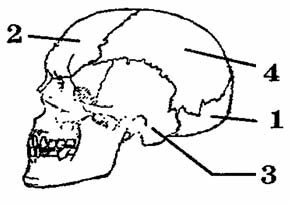

Какой цифрой обозначена на рисунке теменная кость… (ответ: 4).

Тут проверяются только запоминание фактов и знание терминов. Доля таких заданий в части А и В велика.

Большинство других заданий требует использования лишь самых элементарных мыслительных навыков. Вот, например, такой вопрос:

Виды организмов, последовательно извлекающие органическое вещество и энергию из исходного пищевого вещества [органическое вещество из пищевого вещества — вряд ли удачный оборот!], образуют в биоценозе:

• единую популяцию

• популяционные волны

• цепи питания

• систематическую группу

Только самый заядлый двоечник «методом исключения» не сможет выбрать правильный ответ; по уровню этот вопрос скорее годится для 4-5 класса.

Такого же уровня и многие задания части В. Нужно просто знать, что митохондрии окружены двумя мембранами, а аппарат Гольджи и лизосомы — одной; или что дриопитеки жили раньше человека умелого, а тот — раньше человека прямоходящего.

Такие вопросы и впрямь не годятся для проверки способности обучаться в вузе. Пригодных для этого вопросов очень мало. Без натяжки к ним можно отнести разве что некоторые вопросы части С (например, генетические задачи).

«Незнайка слишком, слишком много знал» (М. Болдуман)

Если задания такие примитивные-казалось бы, все должны сдавать экзамен на 100 баллов. Ну ладно, на 95 — из-за случайных ошибок. На самом же деле честно сдать ЕГЭ по биологии даже на 90 баллов чрезвычайно сложно. Беда не только в том, что для ЕГЭ надо просто зазубрить знания. Беда еще и в том, что много знать для сдачи ЕГЭ тоже вредно. «Меньше знаешь — крепче спишь» превращается в «меньше знаешь — лучше сдашь»! Главная причина этого — низкое качество формулировок многих вопросов и ответов на них, а также критериев проверки части «С». Особенно бросается в глаза обилие вопросов с неоднозначными ответами в части А. Вот только несколько ярких примеров:

В какой оптический прибор можно увидеть внутреннее строение хлоропластов?

• световой микроскоп

• электронный микроскоп

Авторы полагают, что только в электронный. Но в современный конфокальный световой микроскоп внутреннее строение хлоропластов видно не хуже, чем в электронный, — см., например, [7].

Бактерии, питающиеся органическими веществами отмерших организмов, — это:

• сапротрофы

• хемотрофы

Тут авторы вопроса, видимо, путают хемотрофов с хемоавтотрофами. На самом деле хемотрофы — все организмы, которые получают энергию не из солнечного света (фото-трофы), а за счет реакций окисления (от доноров электронов) — см., например [8] или [9]; естественно, сапротрофы (организмы, источник питания которых — мертвые органические субстраты) относятся к хемотрофам.

Или вот такой вопрос:

После травмы головы у человека нарушается координация движений вследствие повреждения:

• переднего мозга

• продолговатого мозга

• среднего мозга

• мозжечка

Тут все четыре ответа с очевидностью верные (см., например, [10] о рефлексах продолговатого мозга, связанных с координацией движений). Расчет составителей — что у ученика должен сработать простейший условный рефлекс на словосочетание из учебника «мозжечок -координация движений». Вот за это ЕГЭ и не любят!

Есть и вопросы, не содержащие ни одного верного ответа. «ЕГЭш-ный фольклор» содержит примеры таких вопросов:

«Редкая … долетит до середины Днепра!»

• сволочь

• но меткая

• старуха-процентщица

• птица-тройка

Если бы это был просто анекдот! Нет, он вполне может повторяться в реальности. Вот примеры из того же варианта, что и предыдущие:

Что служит доказательством видового единства всех рас людей?

• воспроизведение себе подобных внутри расы

• плодовитое потомство от браков людей разных рас

• адаптация к жизни в различных условиях

• свободная миграция людей

Ответить несложно (все ответы явно неверные, кроме второго). Но и второй пункт на самом деле — неверный ответ. Грамотные биологи прекрасно знают, что множество межвидовых скрещиваний у животных дает плодовитое потомство. Встречаются межвидовые фертильные гибриды и среди приматов [11]; в том числе и наши предки в древности скрещивались с неандертальцами и «денисовцами»…

И здесь тоже нет верного ответа:

На процессы жизнедеятельности у животных в основном расходуется:

• тепловая энергия, поступающая из окружающей среды

• механическая энергия, освобождаемая при сокращении мышц

• световая энергия, поглощаемая клетками их тела

• энергия, освобождаемая при окислении органических веществ в клетках их тела

Энергия окисления органики никогда не расходуется непосредственно на процессы жизнедеятельности — только на синтез АТФ или создание ионных градиентов! В популярной форме это правило сформулировал академик В.П. Скулачев как «первый закон биоэнергетики» [12].

Еще один вид неудачных вопросов — это вопросы, ответ на которые науке неизвестен:

В процессе эволюции животных кровеносная система впервые появляется у:

• членистоногих

• кольчатых червей

• круглых червей

• моллюсков

Никто не знает, кто первым появился в ходе эволюции — кольчатые черви, моллюски, членистоногие, немертины (наиболее примитивные из современных обладателей кровеносной системы) или какая-то ныне вымершая группа животных, у которой тоже была кровеносная система.

И это лишь наиболее яркие примеры плохо составленных вопросов из одного-единственного варианта ЕГЭ. При анализе нескольких вариантов (всего нами было проанализировано 500 вопросов) оказалось, что неудачных вопросов более 30 %. Больше всего (16 %) вопросов, сформулированных некорректно, чуть меньше (13 %) вопросов, в которых больше одного ответа (тогда как требуется один), и, наконец, существенную долю (5 %) составляют вопросы, на которые нет верного ответа вовсе.

Получается, что баллы, присужденные за ЕГЭ, могут на треть расходиться с действительным положением дел. И при этом еще и апелляции по части А и В не принимаются! Видимо, составители и организаторы ЕГЭ считают, что там всё настолько очевидно, что и обсуждать нечего. Проверяет ведь компьютер, какие же к нему могут быть претензии.

Часть C недопустима для экзамена

Отдельной критики заслуживают часть С и особенно принципы ее проверки. Подразумевается, что ответ на вопрос из этой части может содержать не одну, а несколько идей. Казалось бы, это просто замечательно и близко к принципам, выработанным для школьных олимпиад МГУ. Ан нет! Эти несколько идей даны заранее, и школьник должен их угадать.

Почему говядину опасно употреблять в пищу, если она не прожарена и не прошла санитарный контроль?

Нужно писать про финны бычьего цепня. А если в ней листерии или стафилококк? Это часто бывает, так что такой ответ не менее правилен. Но учтен не будет! Еще:

Почему эвглену зеленую одни ученые относят к растениям, а другие — к животным? Укажите не менее трех причин.

Никто сейчас эвглену ни к животным, ни к растениям не относит, кроме разве что школьных методистов и составителей ЕГЭ. Поэтому правильный ответ: три причины — это невежество, невежество и еще раз невежество. Как отвечать школьникам, которые знают, что эвгленовые относятся к типу эвгленозои царства (или подцарства) Excavata, не являются близкими родственниками ни животных, ни растений и, по некоторым воззрениям, образуют сестринскую группу ко всем прочим эукариотам? И как изворачиваться авторам учебников для профильного обучения? Вот и помещают две системы в учебник: одну современную, а другую из XIX века — для ЕГЭ.

Еще подобный вопрос:

В чем проявляется защитная роль лейкоцитов в организме человека?

В чем она только ни проявляется! Но школьники должны написать именно о двух функциях — фагоцитозе и выработке антител. Функции важные, спору нет. Но Т-клеточный иммунитет, описанный во многих учебниках, не менее важен. А нужно угадать именно эти два варианта — в противном случае балл должен быть снижен.

Иначе чем интеллектуальным развратом подобную практику назвать нельзя.

Так нужен ли ЕГЭ?

В нынешнем виде — вряд ли. Как учат — так и спрашивают. Учат так: «Ответь на вопросы в конце параграфа» (для ответа нужно найти нужную строчку); «перерисуй таблицу из учебника». Спрашивают — как мы описали выше. Возникает система с положительной обратной связью.

Но ЕГЭ, как и любой измерительный инструмент, можно сделать негодным; а можно усовершенствовать и отладить: и тогда он будет нормально работать. Это как компьютерная программа: при первом запуске может выдать неверные результаты или даже «подвесить» систему, но тщательная и вдумчивая отладка превращает ее в удобный инструмент.

Что мы предлагаем

Чтобы усовершенствовать ЕГЭ, необходимо, на наш взгляд, несколько шагов.

1. Сделать банк из тысяч заданий, тщательно выверить их. Даже в случае утечки зазубрить такое количество нельзя, а использовать можно в разных комбинациях.

2. Выверять задания при помощи общественного совета, включив в его состав ученых-биологов разных специальностей (в случае ЕГЭ по биологии), работающих в разных учреждениях.

3. Исключить часть С — экзамен должен полностью проверять компьютер.

4. Обоснованные апелляции на содержание вопросов и предлагаемых ответов принимать во внимание. Если вопрос сформулирован некорректно, его можно исключить из подсчета баллов; если выясняется, что в нем два правильных ответа — оба нужно учитывать как правильные. Это несложно осуществить технически. Но лучше, конечно, этого избегать, контролируя качество вариантов.

5. В условии задач приводить данные, на которые можно опереться, чтобы сделать правильные выводы. Вот пример задания такого типа (мы приводим достаточно простое задание, с которым должно по идее справиться большинство школьников):

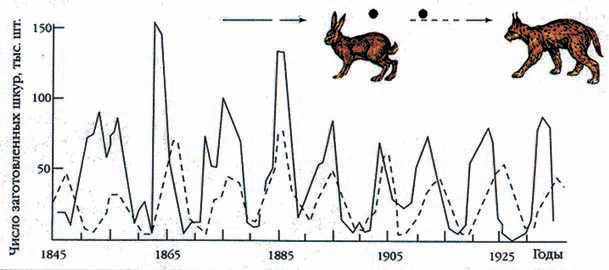

Какие выводы можно сделать на основании приведенного графика?

1) минимум численности рысей следует за минимумом численности зайцев;

2) размах колебаний численности выше у рысей, чем у зайцев;

3) зайцы — главная добыча рысей;

4) пики численностей зайцев и рысей совпадают во времени;

5) пики численности рысей наблюдаются с периодичностью в 10 лет.

( Посмотреть правильный ответ)

Требуется больше времени на прочтение? Ничего, пусть сидят — писали же сочинение 6 часов!

6. Сделать ЕГЭ многоуровневым. Оставить простые задания, чтобы проверить уровень преподавания (хотя для биологии при добровольности сдачи эта функция не так важна). А дальше — задания посложнее и, наконец, действительно сложные (естественно, с разной «ценой»; а то сейчас по инструкции вопросы части А делятся на задания базовой и повышенной сложности, а «стоимость» у них одна!).

И тогда, быть может, большой государственной печатью не придется колоть орехи.

2. http://lenta.ru/news/2012/01/25/kommeduc/

3. www.smolin.ru/read/documents/pdf/Proekt-ODV.pdf

4. http://mironov.ru/main/news/11821#4

5. www.ng.ru/ideas/2008-04-08/14_ege.html (А.М. Абрамов. ЕГЭ как педагогическая шизофрения. Независимая газета, 2008.04.08)

7. http://fottea.czechphycology.cz/_contents/CP4-2004-17.pdf (Pavel Skaloud & Barbora Radochova. Confocal microscopy of the green-algal chloroplast. Czech Phycology, Olomouc, 2004, 4: 183-190)

8. http://distedu.ru/edu4/p_10_2

9. http://www.fossilmuseum.net/Paleobiology/Paleobiologysegues/chemotrophs/chemotrophs.htm

10. http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/001206a2.htm

11. http://antropogenez.ru/quote/243/ (Фридман Э.П. Приматы. — М.: Наука, 1979 г, с. 153,162,163,167)

12. www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9701_009.pdf (В.П. Скулачев. Законы биоэнергетики. Соросовский образова тельный журнал, 1997, №1, с. 9-14)