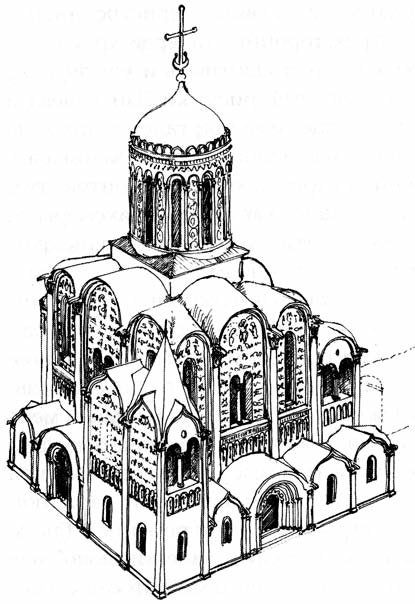

Неподалеку от главного храма Владимира — Успенского собора стоит небольшое белокаменное здание, почти наполовину покрытое резьбой. Это «личный» храм князя Всеволода Большое Гнездо, посвященный его небесному «патрону» — Дмитрию Солунскому.

Летописи не называют точной даты его постройки. Храм (его почему-то часто именуют собором, хотя он не является ни главным храмом города, ни главным храмом монастыря) упомянут только в общем перечне построек Всеволода: «Созда церковь прекрасну на дворе своем святаго мученика Дмитрия», «постави церковь камену на своем дворе святого Дмитрия, в свое имя».

Возникает вопрос: как так, «в свое имя»? Звали-то князя Всеволодом, в крайнем случае — «Большое гнездо», за многодетность… Но в те времена это была распространенная практика — княжеское имя (Владимир, Всеволод, Ярослав, etc.), эти имена носили только в княжьем роду, но поскольку святых таких не было, князья получали еще и христианское имя. Всеволоду досталось — Дмитрий.

К созданию своего патронального храма Всеволод подошел серьезно: съездил в Солунь (ныне — греческие Фессалоники), привез «гробовую доску» от гроба святого и «сорочку» его же — как главные реликвии своего собора. О точной дате постройки храма спорят до сих пор. Кто-то называет 1191 год, кто-то — интервал между 1194 и 1197 годами.

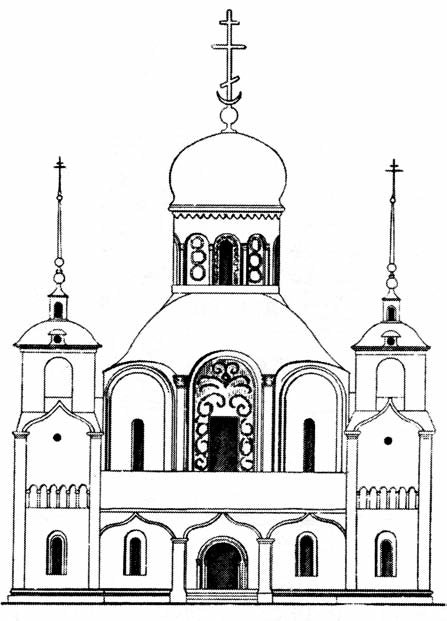

Еще недавно Дмитровский собор, как когда-то храм Покрова на Нерли, был окружен пристройками, и мы имели бы возможность их исследовать, если бы не «реставрация» начала XIX века. Тогда кто-то высочайше решил, что все пристройки — поздние, портят вид собора, и их нужно снести. Теперь от них осталось только несколько акварелей и чертежей.

Конечно, главное достоинство храма — белокаменная резьба. Ее больше,чем на Успенском соборе или храме Покрова на Нерли, и именно здесь она достигает высочайшего уровня.

Как и на храме Покрова на Нерли, о котором мы уже писали, главная скульптурная композиция — это Давид Псалмопевец, которого слушают звери и птицы. На примере этого сюжета можно иллюстрировать доказательность построений в искусствоведении. Когда-то надпись «Давид» на Боголюбовском храме была видна, а на Владимирском — нет.

Замечательный искусствовед Георгий Карлович Вагнер (1908-1995), крупнейший специалист в области древнерусской белокаменной резьбы, построил очень красивую теорию. Дмитровский собор «принимает» эстафету у Покрова на Нерли. Поэтому на нем изображен сын Давида, тоже царь и тоже любитель песни — Соломон. В работах Вагнера приводилась масса логичных аргументов в пользу этой практически безупречной теории. Каково же было мое недоумение, когда, уже изучив труды Вагнера, я в 2004 году приехал во Владимир и увидел возле фигуры в центральной закомаре Дмитриевского собора открывшуюся при реставрации надпись «Давид»!

Можно увидеть здесь и самого строителя храма: в одной из закомар изображен человек с ребенком на коленях. Это Всеволод с младшим сыном. Старшие сыновья почтительно стоят рядом.

Алексей Паевский