В почтовой рассылке Клуба научных журналистов (КНЖ) прошла довольно бурная дискуссия, посвященная вопросу о том, какими могут, а какими не должны быть научно-популярные статьи в массовых изданиях.

Всё началось с вопросов известного популяризатора математики Николая Андреева, удивленного одной из свежих научных новостей, появившейся на популярном новостном сайте, но написанной совсем не популярным языком. Приводим некоторые комментарии из этого обсуждения.

Материалы дискуссии по мотивам переписки в Клубе научных журналистов подготовил Сергей Попов.

Николай Андреев, зав. лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова РАН

Последнее время, мне кажется, стало появляться больше статей про науку в больших СМИ. И если наблюдение правильно, то это не может не радовать. Но вопрос будет не про количество.

Появляются новости и статьи очень разного уровня. В том числе в очень массовых интернет-СМИ иногда появляются статьи, понятные, как мне кажется, только специалистам. Честно скажу, что, на мой взгляд, нормальный, обычный человек из такой статьи ничего не вынесет для себя. Да и ученый, если он не специалист в соответствующей узкой области, вряд ли сможет разобраться в новости не на качественном уровне, а действительно правильно и полно.

Вопросы к членам КНЖ. Кто как считает: зачем нужны подобные статьи, что они дают? Популяризируют ли они науку, дают ли они какие-то знания/сведения широким кругам читателей, являются ли они отчетом перед обществом, необходимы ли в виде большого потока, из которого вырастает что-то хорошее, и т.д.?

Пусть есть поток новостей про науку, которого нет у других. Но если этот поток состоит из таких статей, то нужен ли он? Какие должны быть необходимые условия, чтобы статья про науку в широкой печати была «полезна»?

На мой взгляд, некоторые ключевые свойства таковы:

• должна быть только правда. Не обязательно всю правду впихивать в статью, но всё, что сказано, должно быть правдой. Иначе это вообще нельзя относить к популяризации науки;

• cреднестатистический читатель должен быть в состоянии понять, о чем речь. То есть после прочтения статьи он может изложить ее основную мысль своими словами;

• cреднестатистический читатель узнает что-то новое (и потом сможет оперировать этими знаниями), что-то в некотором широком смысле полезное (например, для общего взгляда на жизнь).

Список, конечно, неполон.

Сергей Попов, астрофизик ГАИШ МГУ

На мой взгляд, самое главное при выборе темы для новости состоит в том, «насколько это верно и важно». В сложных для восприятия заметках роль данного пункта только возрастает.

Если тема действительна важная, а работа, о которой рассказывается, не содержит ошибок, то нужны самые разные новости. И тут уже всё зависит от выбора редакции. Если редакция не права, то она сама это увидит по посещаемости, откликам и т.п.

Новость не из моей области физики в духе Physics Today будет мне понятна (хотя я и не смогу оценить, насколько там всё верно, скорее всего, не буду знать репутацию автора работы, о которой идет речь, и т.п.). С другой стороны, на очень массовом сайте такая новость выглядела бы удивительно. Но, повторюсь, это выбор редакции. В принципе, мне кажется, новости такого уровня уместнее на английском и в специально отведенных местах (коих по физике в мире штук 5-6). Они должны, во-первых, информировать собственно широкое научное сообщество (в данном случае — физиков). Во-вторых, служить указанием научным журналистам, на что следует обратить внимание.

Однако, если есть авторы, способные отбирать и писать такие новости, то было бы довольно интересным сделать подкласс заметок «новости не для всех» даже на массовом сайте. Но тогда это должно быть не разовым явлением.

Ну и, наконец, мы все понимаем, что изредка (особенно в пору отпусков) бывают ситуации, когда появляются нетипичные материалы из-за нехватки типичных.

Максим Борисов, научный редактор журнала «Наука в фокусе»

Я думаю, что здесь не предмет для спора, а предмет для компромисса. Читать будут активнее то, что написано интересно и на увлекательную тему (которая совершенно не обязательно всегда совпадает с интересами настоящей науки).

Журналисту надо и представлять, что есть что на самом деле, какова реальная научная ценность, не успокаивать себя тем, что «читатели про это хорошо читают». Во-первых, они, может, и не читают, а лишь открывают ссылку на сайте или покупают журнал, а потом плюются. Во-вторых, всегда ценнее для любого издания более вдумчивая часть аудитории. В-третьих, даже невдумчивые читатели со временем понимают, что издание их потчует пустышками, и разочаровываются.

Ну и, в конце концов, гоняясь исключительно за «увлекательными» темами, легко пересечь слабо видимую границу и всерьез решить, что примитивная лженаука — это самое «эффективное» с точки зрения журналистского труда.

Так что оптимум — это представлять в голове, что народу покажется увлекательным, знать (или консультироваться со специалистами), что считают интересным сами ученые, дозировать, экспериментировать, где-то «фокусничать», где-то безвредно упрощать, где-то — и развлекать, в конце концов, но в результате оставлять издание на плаву массового интереса и пытаться при этом продвигать настоящую науку. Иногда для этого надо прилагать дополнительные усилия и плыть очень даже против течения. Иногда такие постоянные сверхусилия неоправданны, и стоит слегка расслабиться, написать о чем попроще, чтобы вконец не проиграть конкурентам.

В ряде случаев, впрочем, интересы науки и читателей счастливо сходятся, поэтому-то некоторые темы особенно любимы всеми вменяемыми журналистами, пусть это и не абсолютно справедливо «по гамбургскому счету». Астрофизика, например, или динозавры почти всегда «на коне», а с какой-нибудь физикой конденсированного состояния или — не приведи Господи — каким-нибудь функциональным анализом — биться и биться. Ну и внутри конкретных наук примерно такая же ситуация. Не будет полной справедливости…

Алексей Тимошенко, научный обозреватель газеты «Московские новости»

Новости о науке разумно делать понятными для аудитории (той, которая уже есть у издания; на худой конец — хотя бы для части этой аудитории, ибо сам я в газетах редко читаю все полосы). Само собой подразумевается то, что они должны быть именно новостями, т.е. содержать нечто новое для читателя.

Количество знаков, допустимость формул с интегралами, уместность интервью с учеными, сама тематика новостей — всё это определяется уже исходя из требований интереса и новизны. Для читателей Science уместно то, что публикует Science, для читателей «Комсомольской правды» — популярный рассказ про то, как на псевдодиагнозе «дисбактериоз» наживаются недобросовестные производители йогуртов и БАДов.

Замечу, что новизна для читателя не равняется новизне для ученых, и потому сам я с чистой совестью могу половину текста своих новостей уделить тому, что специалисты и так знают, ведь я пишу для широкой публики.

Александр Сергеев, научный редактор журнала «Вокруг света», модератор Клуба научных журналистов

Давайте попробуем взглянуть на научную популяризацию как на исследовательскую сферу.

Предметы исследования науч-попа — массив знаний, накопленных наукой (назовем это условно научным сознанием), и массив обыденных представлений об устройстве мира и его изучении (назовем это общественным сознанием).

Цель научно-популярных исследований — построение отображения научного сознания в общественное с минимальными искажениями смысла.

Прикладное применение науч-попа — изменение состояния общественного сознания таким образом, чтобы в него можно было отобразить больший объем научного сознания с меньшими искажениями. Это важно, так как большой разрыв между объемами научного и общественного сознания чреват свертыванием научных исследований (поскольку финансовый дозатор, в конечном счете, в руках общества).

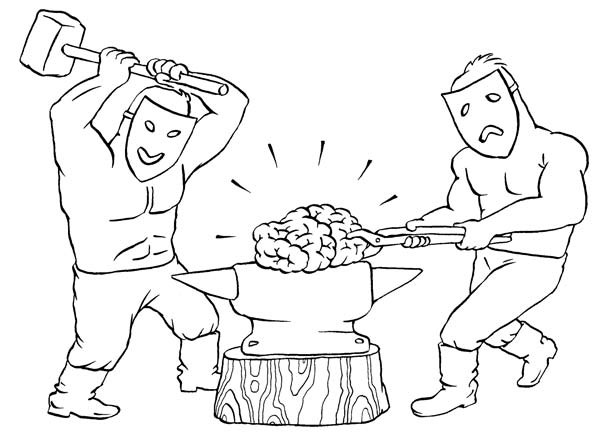

Научно-популярное открытие — любой способ рассуждения, метафора, графический элемент, помогающие отобразить часть научного сознания в общественное в той сфере, где это раньше не удавалось (никто не пробовал, была низкая эффективность или высокий уровень искажений).

Доминирующий способ финансирования научно-популярных исследований — «микрогранты» на срок в один час, один день, одну неделю, один месяц (обычно называются гонорарами и выплачиваются по факту сдачи готового исследования в срок). Иногда «микрогранты» объединяются в пакеты, и тогда фактически получается ставка научного журналиста, обозревателя или редактора.

В большом числе научных областей основные научно-популярные открытия уже сделаны (нередко теми самыми учеными, которые вели научные исследования). Научные журналисты пользуются этими открытиями в прикладных целях для влияния на общественное сознание. Но многие из них ведут и собственные небольшие научно-популярные исследования, оптимизируя отображение научного сознания в общественное. Благодаря этой фоновой работе постепенно улучшается научно-популярный язык, вырабатываются определенные канонические объяснительные приемы и достигается охват новых аудиторий, в первую очередь детей.

Но периодически научным журналистам приходится сталкиваться с темами, где основные научно-популярные открытия еще не сделаны. И тогда начинается полноценное научно-популярное исследование, т.е. поиск способов понятно рассказать о чем-то совсем новом для общественного сознания (или на совсем новом уровне точности). Такие исследования, как и в науке, могут оказаться успешными, а могут — довольно слабыми. Но и последние тоже имеют ценность, так как делают очевидной тупиковость того или иного хода мысли.

Тут важно отметить, что специфика финансирования научно-популярных исследований такова, что на работу всегда отводится очень небольшой срок и она обязательно оканчивается публикацией. Например, типичный срок на подготовку новости на многих новостных сайтах составляет один час. За это время надо вникнуть в тему, найти эффективный объяснительный прием и изложить его в виде текста размером около 2000 знаков.

Если в указанный срок публикация не готова, это рассматривается как дисциплинарное нарушение. Поэтому научные журналисты бывают вынуждены иногда публиковать не очень удачные исследования. Но если они не будут предпринимать таких попыток, то популяризация новых научных направлений значительно замедлится.

Отсюда вывод. Безусловно, качество научно-популярных публикаций — это больной вопрос. Но тут всё как в борьбе со спамом: если «закрутить гайки» спам-фильтра так, чтобы ни один спам не попадал во «входящие», то вместе с ним пропадет и множество важных писем. Если же ослабить фильтрацию, какое-то количество спама будет пробиваться, отвлекая внимание. Редакционная политика в области научной популяризации как раз и состоит в выборе уровня фильтрации (качества).

При одинаковой квалификации научных журналистов повысить качество можно:

• сократив количество материалов (но оно обычно жестко задано форматом издания);

• увеличив время на их подготовку (всегда жестко задано форматом издания);

• сократить тематический диапазон (но специализация грозит сокращением аудитории).

Остается повышать квалификацию научных журналистов. Для этого есть такие возможности:

• нанимать суперпрофессионалов-универалов (таких мало, им будет скучно, да и бюджета не хватит);

• нанимать много узкопрофильных журналистов (упирается в бюджет и покрытие новых и редких тем);

• повышать квалификацию собственных журналистов (но тогда у них должно быть право на ошибку).

Я считаю, что единственный правильный путь — последний, но это значит, что неудачные публикации будут неизбежны. И вот тут становится очевидной роль популяризаторов науки, работающих вне редакционно-издательского конвейера.

Во-первых, это ученые, которые лучше всех знают свою область, часто предлагают очень удачные объяснительные приемы (но так происходит далеко не всегда — ученые порой совсем не представляют состояние общественного сознания, в которое будут отображаться их идеи).

Во-вторых, авторы научно-популярных книг, которые могут себе позволить работать не спеша, консультируясь с коллегами, со специалистами и с потенциальными читателями.

В-третьих, педагоги, которые постоянно ищут новые способы объяснения научных фактов школьникам и студентам.

В-четвертых, научные пресс-службы, которые служат посредниками между учеными и научными журналистами.

Ну и, наконец, это наш Клуб, где мы сейчас как раз такую тему обсуждаем.