В предшествующей статье (ТрВ-Наука № 17 (61) от 31.09.10, с. 10) я рассмотрел влияние медика Вирхова на облик первобытной археологии от Германии до России. Рудольф Вирхов — немецкий естествоиспытатель, ставший основоположником первобытной археологии и антропологии. В России XIX века схожую роль (хотя и не совсем такую) сыграл другой видный естествоиспытатель — Карл Эрнст фон Бэр. Орудия каменного века начали собираться в его Анатомическом кабинете.

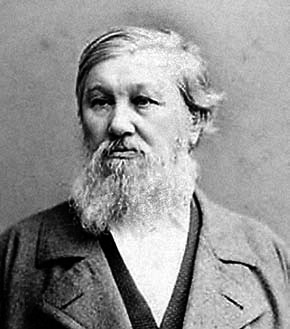

Академик Бэр считается гордостью русской науки, хотя был он остзейским немцем, учился в Дерпте и Вене, самые важные открытия сделал в Кёнигсберге, в Россию переехал после этого и по-русски свободно говорить так и не научился. Но родился и умер в границах Российской империи и был членом Российской академии наук. Известнее всего Бэр как основоположник эмбриологии, но он был зоолог, географ, антрополог и библиограф.

Поначалу Бэра в зоологии влекли самые разные проблемы, включая антропологические. Некоторые его антропологические идеи отразились в статье, опубликованной 30-летним ученым в 1822 г., — «О происхождении и распространении человеческих племен». В ней проводится мысль, что все племена происходят от общего корня (Бэр был моногенистом), но под влиянием разных природных условий выглядят по-разному (термина «раса» Бэр избегал, считая его унизительным и «неблаговидным»).

В 1824 г. он начал даже печатать свои лекции по антропологии, но вышла только первая часть — «Антропография» — соматическая, а планировались и части II и III -сравнение человека с животными, влияние климата и т.д. Часть вторая называлась «Антропономия» — она трактовала поведение человека, то есть была идентична современной этологии человека. Эти части не вышли. Эмбриологические исследования захватили Бэра целиком. Но лекции были прелюдией (и приуготовлением) к позднейшим занятиям Бэра антропологией. Они не были абсолютно неожиданными.

В сравнительной анатомии в те времена светилом считался Жорж Кювье. Еще в 1812 г. он опубликовал свою теорию типов как высших единиц в систематике животных. Согласно этой теории, животные делятся на четыре основные группы (лучистые, членистые, моллюски и позвоночные), внутри которых сходства всей структуры животного очень велики, тогда как между группами существуют принципиальные различия. Эти группы организмов, схожих по общему плану, были названы типами. Бэр самостоятельно пришел к тому же выводу, хотя и позже (публикация 1826 г.). Его теория строилась на других основаниях — не чисто анатомических, а подкрепленных наблюдениями за развитием организмов: разные типы избирают разные пути развития. Потому иногда говорят о теории Кювье — Бэра.

Изучая птичьи яйца и сравнивая с зародышами млекопитающих (собаки и др.), Бэр открыл, что у самок млекопитающих тоже есть крохотное яйцо, из которого возникает зародыш, только оно не выделяется наружу из тела, а ждет созревания внутри организма. Затем зародыш развивается не за счет запаса питательных веществ в яйце, как у птиц или пресмыкающихся, а за счет материнского организма. Отчет об этом открытии на немецком языке Бэр послал в Российскую академию наук. Он открыл яйцеклетку и у человека. Изучая зародышей цыпленка (при этом разбив на разных стадиях 2000 яиц), Бэр наблюдал, как сначала появляются общие контуры, а из них обособляются всё более и более специальные части — идет всё большая дифференциация. При этом он опроверг господствующие представления, что всё в яйце уже есть с самого начала, только микроскопически маленькое.

Бэр заметил, что на самой ранней стадии зародыш цыпленка не отличается от зародыша млекопитающих, а дальше появляется всё больше различий. Бэра осенила идея, что «тип руководит развитием, зародыш развивается, следуя тому основному плану, по которому устроено тело организмов данного класса». В зародыше появляются сначала простые признаки типа, затем более сложные — класса, затем — еще более детализирующие: отряда, семейства, рода и, наконец, конкретного вида.

Это открытие послужило базой для более общих соображений. Всякое развитие состоит в преобразовании чего-либо ранее существующего. В процессе развития каждое новое образование возникает из более простой основы. Все животные образуют ряд всё более усложняющихся форм с человеком на вершине. В конечном счете все типы и виды животных происходят от одной исходной формы. Это эволюционизм, хотя и ограниченный.

В 1834 г. в возрасте сорока двух лет Бэр переселился в Петербург, где стал Карлом Максимовичем. В России он не смог продолжать эксперименты по эмбриологии из-за отсутствия элементарных удобств для постановки дела (поэтому занялся здесь географией и антропологией) и всё больше стал склоняться к мысли, что Европа — это школа цивилизации. Суровые условия умеренного климата необходимы для умственного развития. Отсюда люди разъезжаются по всему миру. Мигранты уносят с собою из Европы любовь к труду, сокровища наук и искусств, достижения промышленности, а также опыт государственной жизни. В России Бэр совершил много путешествий, сделал важные географические открытия (объяснил в числе прочего причины подмывания правого берега у рек), стимулировал археологию, перестроил систему Библиотеки Академии наук.

В 1862 г. Бэру исполнилось 70 лет. Он вышел в отставку и уехал из Петербурга в Дерпт, где в ноябре 1876 г. скончался в возрасте 84 лет. В год смерти Бэра была опубликована его критическая работа «Об учении Дарвина». Бэр отвергал воздействие внешнего фактора — естественного отбора — и придавал большее значение некой внутренней силе живого — «целестремительности».

Свое логическое развитие антропологические идеи Бэра получили у его сотрудника Николая Яковлевича Данилевского (1822-1885) -в будущем известного историка и философа, который еще в 1853 г. ездил с ним в Каспийскую экспедицию в качестве статистика.

В 1869 г. Данилевский выдвинул свое «естественнонаучное» учение о культурно-исторических типах в книге «Россия и Европа». Но для него Европа — не школа цивилизации, а извечно враждебная сила.

По Данилевскому, народы подобны организмам. Судьба народов определяется тем, к какому культурно-историческому типу данный народ принадлежит. У каждого типа — свой план организации. Один тип не передает начала цивилизации другому. В этом видят отражение теории типов Кювье — Бэра. А так как у Данилевского типы сменяют друг друга в порядке прогресса, то эволюция налицо — это воздействие не Кювье, а Бэра. В 1879 г., спустя 20 лет после появления книги Дарвина, Данилевский написал работу, посвященную опровержению дарвиновской теории — «Дарвинизм. Критическое исследование». Повторяя аргументы Бэра и других, он писал, что не естественный отбор в борьбе за существование, а внутренняя сила определяет судьбу организма — и народа.

Данилевский — первый из ряда пропагандистов концепции замкнутых культур, демонстрирующих циклическое развитие. Следующим был О. Шпенглер, затем Н.С. Трубецкой, В. Шубарт, А. Тойнби, П. Сорокин, Л.Н. Гумилев и др. Если взглянуть шире, то из русских это, с одной стороны, идеологи, отстаивающие идею особого пути России, непригодности западного либерализма для нее, с другой — люди, озабоченные сохранением самобытности русской культуры перед напором мощных иностранных влияний.

Данилевский занял видное место среди славянофилов. Он имел много сторонников и еще больше читателей. В среде историков и этнологов формировались представления о неподвластности духовной жизни воздействиям, чуждым данному народу, о слабости и неэффективности культурных влияний, о распространении обычаев и типичных вещей только миграциями. Эти тренды оживленно дебатируются и сегодня. Так идеи Бэра в преобразованном виде вошли в русскую гуманитарную культуру и политическую жизнь. А он, бронзовый, сидит на бронзовом кресле в Библиотеке Академии наук на площадке парадной лестницы и смотрит на выход из здания на площадь Сахарова, где на задворках Университета стоит маленькая статуя согбенного академика Сахарова, отстаивавшего другие взгляды на выбор пути России.